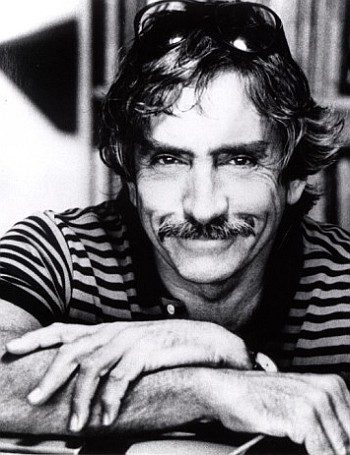

»Ich muss zugeben, dass wir manchmal, besonders ich, die Wut über unseren behinderten Sohn nicht unterdrücken konnten«, heißt es im schonungslos offenen, autobiografischen Band ›Das Licht scheint auf mein Dach‹ (2014) aus der Feder des Literatur-Nobelpreisträgers Kenzaburō Ōe. Er beschreibt darin, wie die Geburt seines Sohnes Hikari sein Leben veränderte, wie er gemeinsam mit seiner Frau vor der schwierigen Frage stand, einer komplizierten Kopfoperation zuzustimmen. Heute geht Hikari Ōe auf die sechzig und ist in Japan ein angesehener Komponist klassischer Musik. Von PETER MOHR

Seine literarische Arbeit bezeichnete Ōe einmal als endlose »Geschichte einer Zeitgenossenschaft«, und er selbst sei das »schwarze Schaf Japans«. Um markige Worte ist Kenzaburō Ōe, der zweite japanische Nobelpreisträger nach Jasunari Kawabata (1968), nicht verlegen. Eigentlich wollte er mit 60 Jahren aufhören zu schreiben, doch kurz vor Erreichen dieser selbst gesetzten Altersgrenze kam ihm der Nobelpreis »dazwischen“. Danach schmunzelt er gelassen über das Alter: »Der Erzähler von Grass‘ Fontane-Roman ›Ein weites Feld‹ ist schon siebzig Jahre alt, und darin heißt es, dass das Leben erst mit siebzig beginnt.«

Seine literarische Arbeit bezeichnete Ōe einmal als endlose »Geschichte einer Zeitgenossenschaft«, und er selbst sei das »schwarze Schaf Japans«. Um markige Worte ist Kenzaburō Ōe, der zweite japanische Nobelpreisträger nach Jasunari Kawabata (1968), nicht verlegen. Eigentlich wollte er mit 60 Jahren aufhören zu schreiben, doch kurz vor Erreichen dieser selbst gesetzten Altersgrenze kam ihm der Nobelpreis »dazwischen“. Danach schmunzelt er gelassen über das Alter: »Der Erzähler von Grass‘ Fontane-Roman ›Ein weites Feld‹ ist schon siebzig Jahre alt, und darin heißt es, dass das Leben erst mit siebzig beginnt.«

»Kenzaburō Ōe hat mit poetischer Kraft eine imaginäre Welt geschaffen, in der Leben und Mythos zu einem erschütternden Bild der Lage des Menschen in der Gegenwart verdichtet werden«, lobte das Nobelkomitee den Preisträger des Jahres 1994. Ōe selbst wertete seine Ehrung als Auszeichnung für die gesamte japanische Literatur.

Dabei ist der Nobelpreisträger, der am 31. Januar 1935 als Sohn einer angesehenen Samurai-Familie in Ose auf der Insel Shikoku geboren wurde, alles andere als ein repräsentativer Vertreter der Literatur seines Landes. Er ging in seinen zahlreichen Romanen, Novellen und Essays auf Distanz zu den künstlerischen Traditionen Japans.

Ōe war stark europäisch orientiert und pflegte eine besonders große Affinität zur deutschen Literatur. Goethes ›Faust‹, der ›Simplicissimus‹ von Grimmelshausen und Thomas Manns ›Felix Krull‹ zählte er zu den Werken, die seine Arbeit nachhaltig geprägt haben.

1958 war ein äußerst wichtiges Jahr im Leben des damals gerade 23 Jahre alten japanischen Schriftstellers Kenzaburō Ōe. Er erhielt für eine Novelle den angesehenen Akutagawa-Preis, beendete sein Studium mit einer Dissertation über Jean-Paul Sartre und veröffentlichte seinen ersten Roman ›Reißt die Knospen ab.‹ Erzählt wird darin von einem guten Dutzend heranwachsender Jungen, die während des Zweiten Weltkriegs aus einem Erziehungslager evakuiert und in ein abgelegenes Bergdorf verfrachtet werden. Schädlinge, so besagt es eine überlieferte japanische Weisheit, müssen im Anfangsstadium bekämpft werden. Die verhaltensauffälligen Jugendlichen stehen im allegorisch intendierten Titel für die zu entfernenden »Knospen.«

In Japan galt Ōe bis zuletzt – daran konnte auch der Nobelpreis nichts ändern – als literarischer Einzelgänger und suspekter linksintellektueller Bürgerschreck. Sein Engagement in der radikalen Studenten- und Anti-Atombewegung brachte ihm ebenso Kritik des national-konservativen Lagers ein wie sein kritisches Hinterfragen von Japans US-orientierter Ausrichtung nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Aufarbeitung der Tragödien von Hiroshima und Nagasaki sowie die panische Angst vor einem atomaren Inferno haben Kenzaburō Ōes Werk nachhaltig geprägt. Die Romane ›Eine persönliche Erfahrung‹ (1964) und ›Der stumme Schrei‹ (1967), die im damaligen DDR-Verlag Volk und Welt schon 1978 bzw. 1980 in deutscher Übersetzung vorlagen, sind die wichtigsten Werke in Ōes Oeuvre.

Sein 2009 im Original erschienener und 2018 in deutscher Übersetzung erschienene Roman ›Der nasse Tod‹ kam wie eine Essenz aus dem bisherigen Werk daher, durchweht von Altersmelancholie und getragen von einem stark autoreferenziellen Habitus. Ōe spielte darin mit seiner eigenen Autobiografie und mit seiner Existenz als Schriftsteller – getarnt hinter der Fassade seines literarischen Ego Kogito Choko, das ihn zuvor schon viele Jahren begleitet hatte. Bereits Anfang des Monats ist Kenzaburō Ōe, der bedeutende Einzelgänger in der japanischen Literatur, im Alter von 88 Jahren gestorben.

| PETER MOHR

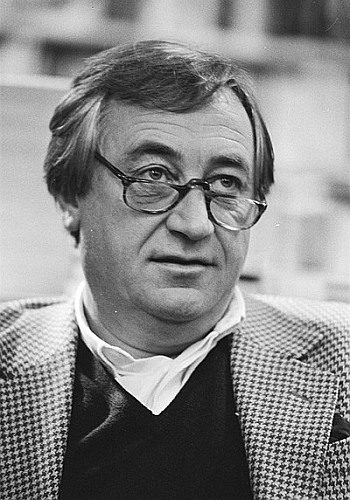

| Foto: Thesupermat, Paris – Salon du livre 2012 – Kenzaburō Ōe – 003, CC BY-SA 3.0