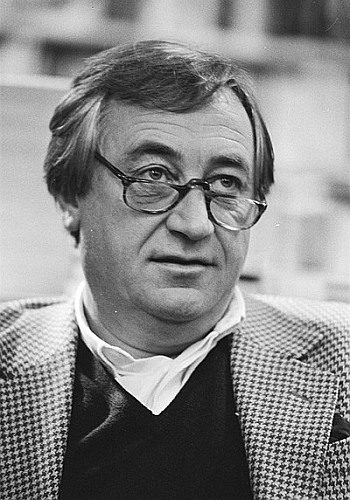

»Nichts könnte mich emotional mehr bewegen, wenn ich an mein Leben und an meine Illusionen für die Zukunft denke, als einen Preis für Europäische Literatur in Salzburg empfangen zu dürfen, der Heimat von Wolfgang Amadeus Mozart, Weltbürger des aufgeklärten Europas«, bekannte der spanische Schriftsteller Jorge Semprún 2006 in seiner Dankesrede zur Verleihung des österreichischen Staatspreises für europäische Literatur. Ein Porträt von PETER MOHR

Seine Biografie prädestiniert Semprún zum Vorreiter einer großen europäischen Union: »Ich bin nicht vaterlandslos, ich habe mehrere Heimatländer zugleich.“ Semprun wuchs zweisprachig auf, ging in Spanien, Frankreich und Holland zur Schule, überlebte später als bekennender Anti-Faschist das Konzentrationslager Buchenwald, arbeitete als Übersetzer für die Unesco in Paris, kämpfte im Untergrund gegen die Franco-Diktatur, und Ende der 80er Jahre wurde er unter Felipe Gonzalez spanischer Kulturminister.

Seinen ersten Roman ›Die große Reise‹, in dem er seine Erfahrungen als KZ-Häftling beschrieb, verfasste er Anfang der 60er Jahre, als er wegen einer zweiwöchigen Polizeirazzia ein Versteck in Madrid nicht verlassen konnte. Unter dem Namen Federico Sanchez war Semprún geistiger Führer der spanischen Untergrund-KP und einer der meist gesuchten politischen Gegner des blutigen Franco-Regimes. Semprún konnte sich in seine lebenslange Zweitheimat Paris absetzen, sein Nachfolger in der spanischen KP, Julian Grimau, wurde im Frühjahr 1963 in einem Madrider Vorort hingerichtet.

Jorge Semprun, der am 10. Dezember 1923 in Madrid als Sohn eines liberalen Juraprofessors geboren wurde und später an der Sorbonne Philosophie studierte, ist nie politische Kompromisse eingegangen und hat für seine Ideale auch das eigene Leben aufs Spiel gesetzt. Als er 1964 (wegen liberaler Tendenzen) aus der spanischen KP ausgeschlossen wurde, widmete er seine ganze Energie dem Schreiben, das zumeist stark autobiografisch gefärbt war. Neben Drehbüchern für die Regisseure Alain Resnais und Costa Gavras erschien 1969 der selbstkritische Roman ›Der zweite Tod des Ramon Mercader‹, in dem er mit dem Kommunismus abrechnete und seine eigene Rolle kritisch hinterfragte.

Als sein zweiter Buchenwald-Roman ›Was für ein schöner Sonntag‹ (1980) erschien, bekannte Semprun, der das Gros seiner Bücher auf Französisch geschrieben hat: »Ich bin kein echter Spanier und kein echter Franzose. Ich bin weder Schriftsteller noch Politiker. Ich bin nur ein Überlebender von Buchenwald.«

Mit kleinkariertem nationalstaatlichen Denken wurde Semprun immer wieder konfrontiert. Als seine Aufnahme in die Academie francaise anstand, wurde ihm sein spanischer Pass vorgehalten, und als ihn Felipe Gonzalez 1988 zum Kulturminister ernannte, stellte sein Vorgänger, der spätere Nato-Generalsekretär Javier Solana die provokante Frage: »Bist du überhaupt Spanier?«

»Ich bin immer noch Spanier, und jetzt fällt es mir umso leichter, Spanier zu sein. Aber ich werde deshalb meine Beziehung zu Frankreich nicht aufgeben, wo ich schon so lange lebe und dessen Sprache, dessen Kultur, das Wichtigste eines Landes, ich mir angeeignet habe«, hatte Semprún nach Francos Tod erklärt.

Der politisch geläuterte, ideologiekritisch gewordene Autor, der 1994 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2003 mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet wurde, hielt es nur drei Jahre im Gonzalez-Kabinett aus. Seinen endgültigen Rückzug aus der Politik beleuchtete Semprun 1993 in seinem Roman ›Federico Sanchez verabschiedet sich‹.

Seitdem lebte Semprún abwechselnd in Madrid und Paris, wo seine einstige Wohnung am Boulevard St. Germain jahrelang ein beliebter Treffpunkt linker Intellektueller war. Der große Erinnerungskünstler, der 1983 auch eine lesenswerte Biografie über seinen Freund Yves Montand verfasste, hat sich in seinem letzten Roman ›Zwanzig Jahre und ein Tag‹ (dt. 2005, wie alle wichtigen Semprún-Werke im Suhrkamp Verlag) abermals literarisch der Aufarbeitung der Franco-Zeit gewidmet. Seinem eindrucksvollsten Roman ›Was für ein schöner Sonntag‹ hatte Semprún einst ein Motto von Milan Kundera vorangestellt, das sein gesamtes Oeuvre präzise auf den Punkt bringt: »Der Kampf des Menschen gegen die Macht ist der Kampf der Erinnerung gegen das Vergessen.«

Jorge Semprún, einer der ganz großen europäischen Schriftsteller, ist am 7. Juni 2011 in Paris im Alter von 87 Jahren gestorben.

| PETER MOHR

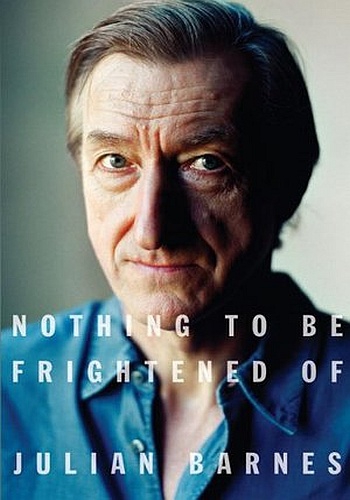

| Titelfoto: Dinkley, Jorge Semprun 2009, CC BY-SA 3.0