»Ich wollte mit diesem Stimmen-Teppich ein Bild der Kleinstadt liefern, wo allein die Stimmen die Farben sind«, hatte Christoph Hein in einem Interview über seinen letzten Roman »Guldenberg« (2021) erklärt, in dem er sich mit den kleinen und großen Feindseligkeiten in einer mitteldeutschen Kleinstadt auseinandersetzt. Von PETER MOHR

Die deutsch-deutsche Geschichte mit all den höchst gegensätzlichen Befindlichkeiten, die sie entfachte, wird Christoph Hein (vermutlich) nicht mehr loslassen. »Nach 1989 gab es eine ungeheure Dämonisierung der DDR, jetzt eine rosarote Verklärung. Das würde ich mit Humor und Gelassenheit nehmen. Wer wirklich etwas über die DDR erfahren will, der muss Bücher lesen, die in dieser Zeit geschrieben wurden«, erklärte Hein vor einigen Jahren und empfahl in diesem Zusammenhang die Lektüre seines eigenen Romans ›Horns Ende‹ (1985).

Christoph Hein, der seit einigen Jahren in Havelberg (110 km nordwestlich von Berlin gelegen) lebt, hatte es schon in den frühen 1980er-Jahren auf beiden Seiten der innerdeutschen Grenze zu respektablem Ruhm gebracht. Die Figur der eigenwilligen, gefühlskalten Ost-Berliner Ärztin Claudia in der Novelle ›Der fremde Freund‹, die im Westen unter dem Titel ›Drachenblut‹ erschienen war, machte ihn in der Bundesrepublik schlagartig bekannt. Fortan wurde Hein, obwohl noch keine vierzig Jahre alt, in den alten Bundesländern zu den führenden, systemkritischen Ost-Intellektuellen gezählt.

Schon als Kind musste Christoph Hein, der heute* vor 80 Jahren im schlesischen Heinzendorf als Sohn eines Pfarrers geboren wurde und in einer Kleinstadt nahe Leipzig aufwuchs, manchen Umweg gehen. Die Oberschule blieb ihm als Nicht-Arbeiterkind verwehrt, sodass er bis zum Mauerbau ein Gymnasium in West-Berlin besuchte. Benno Besson und Heiner Müller wurden später seine Bühnen-Lehrmeister, 1974 debütierte er an der Berliner Schaubühne mit seinem Stück ›Schlötel oder was solls‹. Heins Theaterarbeit war eine ständige Auseinandersetzung mit der staatlichen Zensur. In den späten 1970er Jahren wurden innerhalb von zwei Jahren 15 Verbote gegen Hein ausgesprochen. Elfmal hat er in seinen künstlerischen Arbeiten (mal mehr, mal weniger kaschiert) das Ende der DDR vorausgesagt, zuletzt im 1989 in Dresden uraufgeführten Theaterstück ›Die Ritter der Tafelrunde‹.

Geradlinigkeit und eine gehörige Portion Mut offenbarte Christoph Hein im November 1987, als er auf dem DDR-Schriftstellertreffen verkündete: »Die Zensur ist überlebt, nutzlos, paradox, menschenfeindlich, volksfeindlich, ungesetzlich und strafbar.«

Um Paradoxien und menschenfeindliche Willkür geht es auch im 1989 erschienenen Roman ›Der Tangospieler‹ – bis heute eines seiner besten Erzählwerke. Wegen »Verächtlichmachung führender Persönlichkeiten des Staates« musste der Protagonist, der promovierte Historiker Peter Dallow, eine 21-monatige Haftstrafe absitzen. Mit unerbittlicher Schärfe hat Hein, der auch als Übersetzer von Racine und Molière reüssierte, die rigiden Drangsalierungen im sozialistischen Handlungsalltag des Jahres 1968 demaskiert und die staatstragende Ideologie (vor dem Hintergrund der blutigen Niederschlagung des »Prager Frühlings«) als ein opportunistisches »Bäumchen-wechsel-dich-Spiel« der Lächerlichkeit preisgegeben.

Christoph Heins Figuren – von der Ärztin Claudia aus ›Der fremde Freund‹ (1982) bis hin zum homosexuellen Literaturwissenschaftler Friedeward Ringeling in ›Verwirrnis‹ (2018) – verbindet der Hang zur Dickköpfigkeit: Sie sind eigenwillig, manchmal störrisch und introvertiert, sind sanfte Rebellen im vertrauten Mikrokosmos.

Es ist nicht zu leugnen, dass Christoph Hein, der von 1998 bis 2000 erster Präsident des gesamtdeutschen PEN-Clubs war, mit postmoderner Literaturtheorie nichts am Hut hat und ein leicht altmodischer, weil stark moralisierender Erzähler ist. Aber welch anderer zeitgenössische Romancier hat uns so präzise und authentische Gesellschaftsbilder wie ›Willenbrock‹ (2000) und ›Landnahme‹ (2004) geliefert? Man wird sich weit zurück erinnern müssen und stößt bei der Suche unweigerlich auf die besten Romane von Heinrich Böll und Siegfried Lenz. Und die gehören bekanntlich zu den Aushängeschildern der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur.

| PETER MOHR

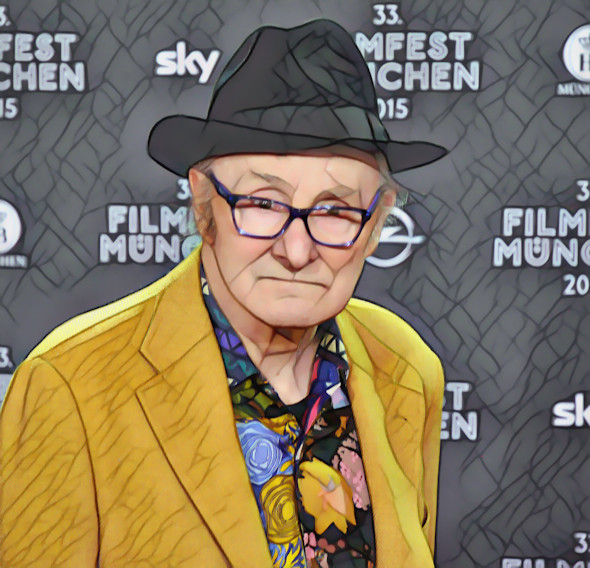

| Abbildung: Heike Huslage-Koch, Christoph Hein Leipziger Buchmesse 2016, CC BY-SA 4.0