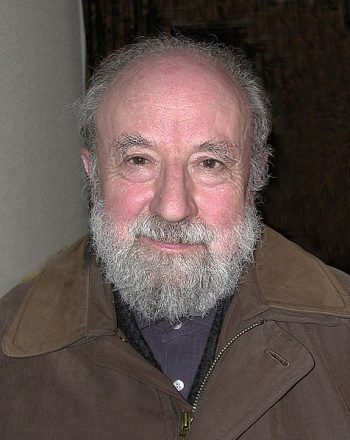

»Ich beginne eigentlich erst jetzt, mich richtig für das zu interessieren, was in mir und mit mir passiert ist. Das ist nicht furchtbar viel, weltgeschichtlich gesehen. Aber für mich persönlich, lebensgeschichtlich: alles«, hatte Adolf Muschg 2021 in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen erklärt. Der renommierte Literaturwissenschaftler und vielseitige Poet steckt noch immer voller Tatendrang. Im nächsten Frühjahr soll eine längere Erzählung erscheinen, in der sich Muschg mit seinem (nicht ganz freiwilligen) zweijährigen Internatsaufenthalt im Prättigau (ein Landstrich in Graubünden) auseinandersetzt. Sein Vater war verstorben, als er 13 Jahre alt war, die Mutter befand sich in der Psychiatrie. ›Ich versuche gerade, schreibend auszuloten, was mit mir damals passiert ist«, erklärte Muschg über sein aktuelles literarisches Projekt. Von PETER MOHR

»Ich hatte das Glück beruflich immer das tun zu dürfen, was ich ohnehin gern täte«, befand Adolf Muschg 2007 in einem Interview. Nach seiner Emeritierung am 1. Oktober 1999 begann für ihn eine äußerst produktive dichterische Phase. Der Schriftsteller hatte endgültig den Universitätsprofessor verdrängt, die Kunst im Alltag über die Wissenschaft gesiegt. Der Roman ›Sutters Glück‹ (2001), die Erzählung ›Das gefangene Lächeln‹ (2002), der Prosaband ›Gehen kann ich allein‹ (2003), die Goethe-Essays ›Der Schein trügt‹ (2004) und die beiden opulenten Romane ›Eikan, du bist spät‹ (2005) und ›Kinderhochzeit‹ (2008) dokumentieren, dass der Schriftsteller Muschg ein enormes künstlerisches Nachholbedürfnis hatte.

»Ich glaube, wir müssen uns abgewöhnen, den Punkt, an dem wir stehen, als den Nabel der Welt zu betrachten«, drückte Adolf Muschg Mitte der 1990er-Jahre in einem Interview aus und brachte damit das nationale Schweizer Selbstbewusstsein erheblich ins Wanken. In seiner Heimat ist der Georg-Büchner-Preisträger des Jahres 1994 in der Vergangenheit aus konservativen Kreisen häufig attackiert worden. Der Grund dafür war Muschgs Essay ›Wenn Auschwitz in der Schweiz liegt‹, in dem er suggerierte, dass die Schweiz am Nationalsozialismus gut verdient und ihre eigene Vergangenheit längst noch nicht aufgearbeitet habe. Mit diesem Sujet setzte er sich auch in seinem Roman ›Kinderhochzeit‹ (2008) auseinander. Sein ambivalentes Verhältnis zu seiner Heimat brachte Muschg 2014 in einem Interview auf der Leipziger Buchmesse noch einmal nachhaltig zum Ausdruck: »Wenn mir an der Schweiz etwas Angst macht, ist es ihre Angst, etwa um ihren Besitzstand, und deren Folgen.«

Adolf Muschg, der am 13. Mai 1934 in Zollikon (Kanton Zürich) als Sohn eines Lehrers geboren wurde, gehört zur rar gewordenen Spezies des poeta doctus. Gerade 25-jährig promovierte er bei Emil Staiger mit einer Arbeit über den Dramatiker und Bildhauer Ernst Barlach, 1970 wurde er Professor für Deutsche Sprache und Literatur an der ETH Zürich. Bereits fünf Jahre zuvor hatte er mit dem Roman ›Im Sommer des Hasen‹ literarisch debütiert. Schriftstellerisches und wissenschaftliches Ansehen wuchsen beinahe im Gleichschritt.

1977 legte Muschg seine heftig diskutierte, opulente Studie über Gottfried Keller vor. Eine sowohl an Sigmund Freud wie an Karl Marx orientierte Analyse über die Kindheit des Dichters und deren Auswirkung auf das spätere literarische Werk. »Psychoanalytisch und kritisch-ökonomische Herleitung des Schuldprinzips« nannte Muschg seine Methode.

Weder die Literatur noch die Psychoanalyse seien in der Lage, die Gesellschaft zu verändern, behauptete der kritische Zeitgenosse in seinem 1981 erschienenen Essay ›Literatur als Therapie?‹. Doch die Psychoanalyse spielt in seinem literarischen Werk eine nicht zu unterschätzende Rolle – vor allem in seinem Roman ›Albissers Grund‹ (1974). Darin schießt der Gymnasiallehrer Albisser auf seinen ehemaligen Therapeuten. Nach und nach werden die Schnittstellen in den Lebensläufen der beiden Hauptfiguren ans Tageslicht gebracht. Dieser (sehr stark an Friedrich Dürrenmatt erinnernde) Roman ist bis heute immer noch Muschgs gelungenstes literarisches Werk – trotz des hochgelobten ›Turmhahn‹ (1987), seines 1000-seitigen Parzival-Romans ›Der rote Ritter‹ (1993) und ›Sutters Glück‹ (2001). Im Zuge der öffentlichen Diskussionen um den Umzug des Suhrkamp Verlags nach Berlin gab Muschg 2009 nach mehr als vierzig Jahren seinen Abschied aus dem Frankfurter Traditionshaus und seinen Wechsel zu C.H. Beck bekannt.

Mit den Worten »es ist eine der Aufgaben der Literatur, das kollektive Gedächtnis aufzufrischen« hat Muschg sein literarisches Credo zusammengefasst, in dem sich der belesene Schriftsteller und der pädagogisch ambitionierte Hochschullehrer auf halber Strecke treffen – letzte beredte Beispiele dafür waren sein Roman ›Löwenstein‹ (2012) über einen Abenteurer aus der Goethe-Zeit und sein brillanter Essayband ›Im Erlebensfall‹.

Als profunder Literaturtheoretiker, gewiefter Erzähler und humorvoller Skeptiker hat sich der in Männedorf am Zürichsee lebende Autor (seit 2014 ist er dort Ehrenbürger), der zwei Jahre der Berliner Akademie der Künste als Präsident vorstand, weit über die Schweiz hinaus große Anerkennung erworben. Als mahnendes Schweizer Gewissen steht er in der legitimen Nachfolge von Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt.

Zuletzt erschienen:

Adolf Muschg: Aberleben

München: C.H. Beck 2021

366 Seiten, 26 Euro

Reinschauen

| Leseprobe