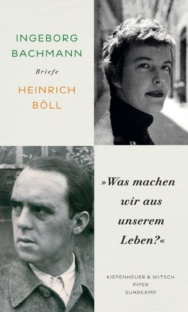

Sie sind zwei der bedeutendsten Autoren des 20. Jahrhunderts: Ingeborg Bachmann und Heinrich Böll. Sie waren auch persönlich miteinander befreundet. Über diese Freundschaft ist jedoch nur wenig bekannt. Nun liegt der gemeinsame Briefwechsel vor, der lange unter Verschluss gehalten wurde: ›Was machen wir aus unserem Leben?‹ 122 Briefe sind es, 58 von Bachmann und 64 von Böll. Den ersten davon schrieb Bachmann im Dezember 1952 an den »lieben Heinrich«; er war die Antwort auf einen (verlorenen) Brief Bölls, mit dem dieser den Briefwechsel eröffnete. Vielleicht bedankte er sich darin bei Bachmann für eine Rezension seiner Erzählung ›Der Zug war pünktlich‹ in der österreichischen Kulturzeitschrift ›Wort und Wahrheit‹. Von DIETER KALTWASSER

Der von Renate Lange herausgegebene und mit umfangreichen Fußnoten und Anmerkungen versehene Briefband zeigt uns Ingeborg Bachmann und Heinrich Böll von einer neuen überraschenden Seite. Misst man den Briefwechsel mit Heinrich Böll an den konfliktbeladenen Briefwechseln Bachmanns mit Paul Celan oder Max Frisch, (so schreibt Hans Höller im Vorwort des Briefbandes), so könnte er leicht als »unspektakulär« erscheinen.

Der von Renate Lange herausgegebene und mit umfangreichen Fußnoten und Anmerkungen versehene Briefband zeigt uns Ingeborg Bachmann und Heinrich Böll von einer neuen überraschenden Seite. Misst man den Briefwechsel mit Heinrich Böll an den konfliktbeladenen Briefwechseln Bachmanns mit Paul Celan oder Max Frisch, (so schreibt Hans Höller im Vorwort des Briefbandes), so könnte er leicht als »unspektakulär« erscheinen.

Die junge österreichische Schriftstellerin und Lyrikerin trifft den neun Jahre älteren Heinrich Böll im Jahr 1952 zum ersten Mal während einer Tagung der legendären Gruppe 47 in Niendorf an der Ostsee. Böll ist zu diesem Zeitpunkt schon ein bekannter Autor. Ein Jahr zuvor hatte er mit der Lesung seiner Satire ›Die schwarzen Schafe‹ den Preis der Gruppe 47 gewonnen.

Nun sorgte die 25 Jahre junge Österreicherin auf der Tagung mit ihrer Lesung von Gedichten für Aufmerksamkeit. Während der Lesung erlitt sie einen Schwächeanfall; nur noch flüsternd und stockend konnte sie ihre Verse vortragen, ein Auftritt, der selbst zur Legende werden sollte. Böll und Bachmann werden in ihren ersten Briefen diese Begebenheit nie erwähnen. Auch ihr weiterer Briefwechsel wird bestimmt durch Vertrauen und Diskretion.

Ingeborg Bachmann und Heinrich Böll verband eine enge Freundschaft. Doch ihrer Beziehung ging nicht über Freundschaft hinaus. Aus der Biografie Bachmanns und den Briefwechseln mit Celan und Frisch ist man anderes gewöhnt, in dem mit Heinrich Böll fehlt jede erotisch-sexuelle Ambition. Was uns der zwei Jahrzehnte dauernde Briefwechsel vor allem zeigt, sind zwei Autoren, die einander wertschätzen. Beider Lebensverhältnisse waren unterschiedlich, doch in ihren Herausforderungen des Schreibens und Publizierens wiederum einander sehr ähnlich.

Wenige Jahre, nachdem sie sich zum ersten Mal trafen, zählten sie beide zu den bekanntesten Schriftstellern der Bundesrepublik. Allerdings waren beide nun auch mit den Schattenseiten des Prominentenstatus konfrontiert, berichtet Renate Langer, die Herausgeberin der Briefe: Bachmann und Böll »waren nicht nur wegen ihrer literarischen Werke Objekte öffentlichen Interesses.« Sie fühlten sich unter Druck gesetzt von den Erwartungen, die man an sie herantrug. Bachmann schreibt in der Erzählung ›Das Dreißigste Jahr‹, wie einen die Zuschreibungen anderer zusetzen können: »Man geht, sowie man eine Zeitlang an einem Ort ist, in zu vielen Gestalten, Gerüchtgestalten um, und hat immer weniger Recht, sich auf sich selbst zu berufen.«

Auch Böll kannte »die Selbstentfremdung und Freiheitsberaubung durch das eigene Image«, so Renate Langer und zitiert den Schriftsteller, der über Bachmann und vielleicht auch sich selbst schrieb: »Dass in der Ikonisierung einer lebenden Person eine schrittweise Tötung versteckt sein kann, müsste gerade an ihr deutlich werden.« Als kritischer Intellektueller Böll ständig in der Öffentlichkeit präsent, rebellierte auch er gegen diese öffentliche Rolle »Ich will nicht Deutschlands Heinrich sein. Deutschland braucht keine Präzeptoren, deren hat es genug gehabt, es braucht kritische, aufmerksame Bürger (…).« Der Kritiker Marcel Reich-Ranicki hatte Böll kurze Zeit zuvor als »Praeceptor Germaniae« tituliert, als Vordenker Deutschlands.

Langers Stellenkommentar und ihr Nachwort »geben eine Vorstellung von dem staunenswerten Reichtum verborgener Beziehungen, der in diesen Briefen zu entdecken ist.« Sie folgt damit dem Selbstverständnis Bachmanns: »unterirdische Querverbindungen gelten für mich immer noch«. Langers Kommentierung legt solche Querverbindungen frei. In bewusster Opposition zum Literaturbetrieb »teilen sie einander die freundschaftliche Kritik ihrer Bücher mit, die an einer anderen, dem Leben verbundenen Idee des Schreibens orientiert ist«, sagt auch Hans Höller in seinem Vorwort.

Im Laufe der Zeit schreiben sich Bachmann und Böll immer weniger Briefe. »Liebe Inge«, schreibt Heinrich Böll 1964, »warum hören wir gar nichts mehr voneinander?« Ingeborg Bachmann versucht im folgenden Jahr, vermutlich von Günter Grass angeregt, Böll für den SPD-Wahlkampf mit Willy Brandt zu gewinnen, doch Böll lehnt ab. Er wolle »alles gegen die CDU tun und sagen«, aber nichts für die SPD – »diese bürgerlich nationalistische Idiotenpartei«. Im nächsten Brief Bölls heißt es gar, Deutschland sei »ein krankes, perverses und ich denke manchmal: endgültig verlorenes Land!« Mit Beginn der sozialliberalen Koalition zwischen SPD und FDP (1969) erhofft Böll, insbesondere in Bezug auf die neue Ostpolitik, eine stärker auf moralischen Grundlagen aufbauende Politik. Zusammen mit seiner Frau Annemarie unterstützt Böll die Sozialdemokratische Wählerinitiative.

Am 17. Oktober 1973 starb Ingeborg Bachmann in einer römischen Klinik an den Folgen ihrer Brandverbrennungen, die sie sich in ihrer Wohnung in der Villa Giulia zugezogen hatte. Das Feuer soll durch eine brennende Zigarette ausgelöst worden sein. Ingeborg Bachmann wurde nur 47 Jahre alt. Heinrich Böll saß gerade an einem langen Brief an seinen russischen Freund und Schriftstellerkollegen Lew Kopelew, als er die Todesnachricht erhielt. Auf Bitten des ›Spiegel‹ verfasste er einen Nachruf, der unter dem von der Redaktion gewählten Titel »Ich denke an sie wie an ein Mädchen« erschien.

Heinrich Böll starb am 16. Juli 1985. Auf ihn zurück blickte später die oft als »östliche Zwillingsschwester« von Heinrich Böll genannte Christa Wolf. Sie fand am Ende ihrer Festrede auf der Matinee zum 80. Geburtstag Bölls im Jahr 1997 in Berlin die eindrucksvollen Worte: »Karoline von Günderrode, aus dem Rheinland gebürtig wie Heinrich Böll, hat gesagt: ›Wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten bestimmt.‹ Das ist nun bald zweihundert Jahre her. Der Atem der Hoffnung zieht, manchmal beinahe erstickt, durch die Jahrhunderte. Nicht eine blässliche, schwächliche, tatenarme Hoffnung meine ich. Ich meine jene unersättliche, ununterdrückbare, brüllende Hoffnung, von der Böll schreibt: ›Die Hoffnung ist wie ein wildes Tier.‹ Sie habe ich in Heinrich Bölls Lebensfreude, die sein ganzes Leben trägt, in seinem Humor, seiner Menschenliebe und in seiner Unerbittlichkeit gespürt.«

Titelangaben

Renate Langer (Hg.): Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll: Salzburger Bachmann Edition

»Was machen wir aus unserem Leben?«. Der Briefwechsel

Mit einem Vorwort von Hans Höller

Berlin: Suhrkamp Verlag 2025

487 Seiten, 44 Euro

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen

| Leseprobe