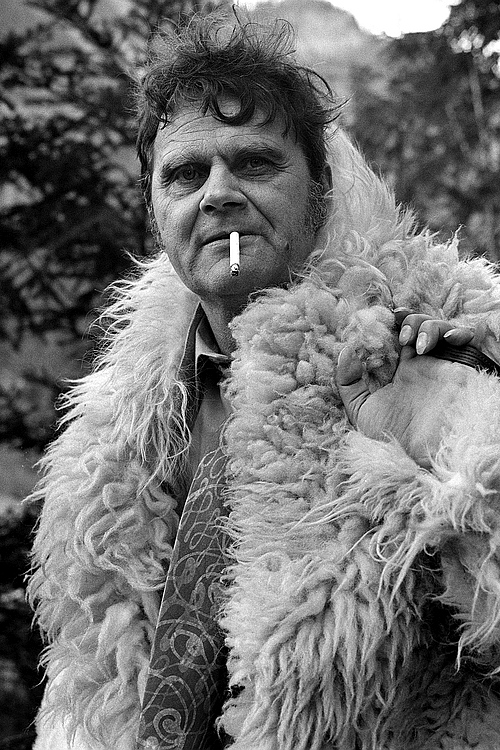

Menschen | Zum Tode des Schriftstellers Juan Goytisolo

»Wir leben gefangen zwischen Konsum und Terror«, hatte Juan Goytisolo anlässlich der Veröffentlichung seines Romans ›El exiliado de aquí y de allá‹ (2008) erklärt, in dem er heftige Kritik an den politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen im zeitgenössischen Spanien übte. PETER MOHR über einen der wichtigsten Autoren der spanischsprachigen Nachkriegsliteratur.

Das Schreiben wurde Juan Goytisolo beinahe in die Wiege gelegt. Er erinnerte sich bis ins hohe Alter noch gern an die Leseabende mit seiner Mutter Julia Gay und deren umfangreiche Bibliothek. So wurde den Goytisolo-Kindern früh der Weg zur Literatur geebnet, denn auch Juans Brüder Luis und der 1999 tödlich verunglückte Jose Agustin machten als Schriftsteller auf sich aufmerksam.

»Schreiben ist für mich immer ein Abenteuer«, bekundete der am 5. Januar 1931 in Barcelona geborene Autor, der bereits 1955 mit seinem Roman ›Trauer im Paradies‹ debütierte. Zwei Jahre später flüchtete Goytisolo vor dem Franco-Regime ins Exil nach Frankreich. Es folgten später Stationen in Kalifornien, Boston und New York, wo er als Literaturdozent arbeitete.

»Schreiben ist für mich immer ein Abenteuer«, bekundete der am 5. Januar 1931 in Barcelona geborene Autor, der bereits 1955 mit seinem Roman ›Trauer im Paradies‹ debütierte. Zwei Jahre später flüchtete Goytisolo vor dem Franco-Regime ins Exil nach Frankreich. Es folgten später Stationen in Kalifornien, Boston und New York, wo er als Literaturdozent arbeitete.

Der internationale Durchbruch gelang ihm mit dem Roman ›Identitätszeichen‹, der 1966 in Mexiko veröffentlicht werden musste, da Goytisolos Werke bis zu Francos Tod in Spanien verboten waren. Die Romanfigur des Exilanten Alváro trägt latent auch autobiografische Züge. Wie sein Protagonist befand sich auch Goytisolo selbst lange auf der Suche nach einer politischen Identität.

In seinem erzählerischen Hauptwerk ›Rückforderung des Conde Don Julián‹ (1970), dessen Handlung im 8. Jahrhundert angesiedelt ist, bricht er eine Lanze für die Rückbesinnung auf die mittelalterlichen christlich-islamisch-jüdischen Wurzeln Spaniens.

Der bekennende Kosmopolit Goytisolo gehörte zu den schärfsten Kritikern der vor allem in Andalusien grassierenden Fremdenfeindlichkeit, die 2001 in blutigen Ausschreitungen gegen marokkanische Erntehelfer in El Ejido einen traurigen Höhepunkt hatte. Ein Jahr später setzte er sich in der Erzählung ›La chanca‹, die im gleichnamigen Zigeuner- und Arbeiterviertel Almerias spielt, auch literarisch mit dem Rassismus auseinander.

Juan Goytisolo, der 1993 mit dem Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund ausgezeichnet wurde, war immer ein politischer Querdenker. Er reiste in einem Schützenpanzer während des Balkankrieges durch Bosnien und verarbeitete seine Eindrücke in dem kontrovers diskutierten Roman ›Das Manuskript von Sarajevo‹ (1999). Hart ging er mit US-Präsident George Bush in einem Interview mit der ›Welt‹ ins Gericht: »Er hat mit seiner Doktrin vom unilateralen Krieg gegen den internationalen Terrorismus einen schlimmen logischen Fehler begangen: Jetzt muss sich jeder, der die Besetzung des Iraks verurteilt, als Terrorist fühlen«.

Mit seinem Heimatland hatte sich der »bedeutendste lebende Schriftsteller Spaniens« (so das Urteil des großen mexikanischen Dichters Carlos Fuentes vor zehn Jahren) zwischenzeitlich wieder versöhnt – nach den Parlamentswahlen 2004, aus denen der Sozialist José Luis Zapatero als Sieger hervor ging: »Regierungschef Aznar wollte den Schulterschluss mit den Großmächten. Die Spanier haben sich dagegen gestellt. Aznar musste gehen. Das hat mich stolz gemacht.«

2014 war Goytisolo, dessen Werke in deutscher Übersetzung im Suhrkamp Verlag erschienen sind, mit dem Cervantes-Preis, der wichtigsten Auszeichnung für spanischsprachige Literatur, geehrt worden.

Am Pfingstsonntag ist mit Juan Goytisolo eine der wichtigsten Stimmen der spanischsprachigen Nachkriegsliteratur verstummt. Er starb im Alter von 86 Jahren in seiner marokkanischen Wahlheimat Marrakesch.

| PETER MOHR

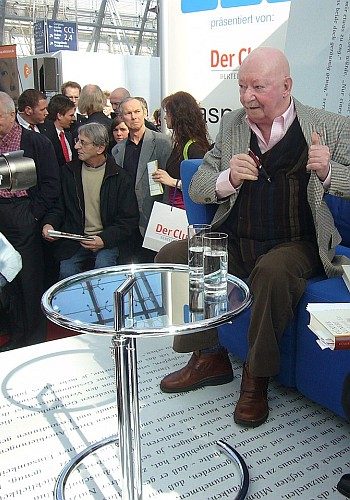

| TITELFOTO: Peter Groth, Juan-goytisolo, CC BY-SA 3.0