Menschen | Moritz Pfeiffer: Mein Großvater im Krieg 1939-45

Mein Großvater im Krieg 1939-45. Erinnerung und Fakten im Vergleich ist ein schlanker Band, der es in sich hat. Vor allem wegen der Geschichte dahinter, die mit einer herzlichen Tollkühnheit beginnt und ihren Autor ziemlich bald zwischen Scylla und Charybdis bringt. An Büchern und Dokumentarfilmen zur Frage »War auch meine Familie Nazi?« herrscht nicht eben eklatanter Mangel, aber so wie der junge Historiker Moritz Pfeiffer hat noch niemand das Thema angepackt. Von PIEKE BIERMANN

Emotional muss es ziemlich tollkühn gewesen sein, was Moritz Pfeiffer 2005 wagt. Der angehende Historiker, geboren 1982, fragt seinen Großvater über die Nazizeit aus. Das ist zwar kein Unternehmen von odysseischen Dimensionen, aber dass man dabei bald zwischen Scylla und Charybdis geraten kann, ist absehbar. Die Scylla ist in diesem Fall die Liebe eines Enkels zu seinem Großvater, die Charybdis die historiographische Handwerkerehre, die den Enkel ebenso erfüllt. Um es vorwegzunehmen: Pfeiffer bewältigt das Abenteuer mit Bravour. Ohne Scheinmanöver, ohne Kitsch, weder an der einen noch an der anderen zerschellend.

Emotional muss es ziemlich tollkühn gewesen sein, was Moritz Pfeiffer 2005 wagt. Der angehende Historiker, geboren 1982, fragt seinen Großvater über die Nazizeit aus. Das ist zwar kein Unternehmen von odysseischen Dimensionen, aber dass man dabei bald zwischen Scylla und Charybdis geraten kann, ist absehbar. Die Scylla ist in diesem Fall die Liebe eines Enkels zu seinem Großvater, die Charybdis die historiographische Handwerkerehre, die den Enkel ebenso erfüllt. Um es vorwegzunehmen: Pfeiffer bewältigt das Abenteuer mit Bravour. Ohne Scheinmanöver, ohne Kitsch, weder an der einen noch an der anderen zerschellend.

Familienbande I

Hans Hermann ist der Vater seiner Mutter, geboren 1921, aufgewachsen im deutschnational-antisemitischen Klima nach dem Ersten Weltkrieg mit seinem Mythos vom »schändlichen Versailler Frieden«. Nach der Schule will er Offizier werden. Am Ende wird er als Berufssoldat den Zweiten Weltkrieg vom ersten Tag an miterlebt, ein Auge verloren und eineinhalb Jahre in amerikanischer Kriegsgefangenschaft verbracht haben. Miterlebt heißt auch mitgemacht, und bei deutschen Soldaten in diesem Krieg wirft das immer ungemütliche Fragen auf: Was alles hat er mitgemacht? Was hat er gesehen, gehört, gewusst? Und wie ist die Familie nach 1945 damit umgegangen?

Den Enkel treiben weder Reinwaschungs- noch Rachegelüste. Dass seine Vorfahren keine Anti-Nazi-Vergangenheit haben, war kein Familiengeheimnis. Auch sein Großvater hatte sich nicht etwa im Nachhinein zum heimlichen Widerstandskämpfer stilisiert. Er hatte allerdings seine Lehren aus diesem Krieg gezogen, ein einziges Mal ein Veteranentreffen besucht und dann nie wieder und sich, unter anderem, für das Ende der unseligen alten »Erbfeindschaft« zwischen Deutschen und Franzosen engagiert. Auch das gehört zum Familien-Narrativ. Auch deshalb kann der Enkel ihn respektieren. Was ihn produktiv umtreibt, sind zwei Erkenntnisse der NS-Forschung: Zum einen, dass die Nazizeit mit all ihrem objektiv erforschten Grauen immer auch Familiengeschichte ist (Raul Hillberg), und zum anderen, dass deren flächendeckendes Beschweigen auch auf der Täterseite noch der übernächsten Generation in den Knochen steckt, und wenn »nur« geronnen im Wunschgedanken: »Opa war kein Nazi.« (Harald Welzer)

Mit der Wehrmacht durch halb Europa

Pfeiffers Opa war einer. Wie die meisten. Kein »hohes Tier«, bei Kriegsende gerade mal Oberleutnant. Aber eben dabei. Ein Durchschnittsdeutscher. Er fällt gleich mit in Polen ein, er macht den Feldzug nach Frankreich mit bis durch zur Atlantikküste, er gehört mit seiner Infanteriedivision zur 6. Armee und damit zum »Unternehmen Barbarossa«, dem Überfall auf die Sowjetunion. Bis Stalingrad muss er zum Glück nicht dabei sein: Er wird verwundet und darf die Front verlassen. Er ist immer und ausschließlich mit der Wehrmacht unterwegs, nicht etwa mit der Waffen-SS wie sein Bruder Siegfried. Und er wird sich nie ganz befreien vom Mythos von der »sauberen« Wehrmacht und deren Anstand und vor allem Abstand zu den SS-Gräueln, auch als der längst zerschreddert ist.

Was haben sie gewusst?

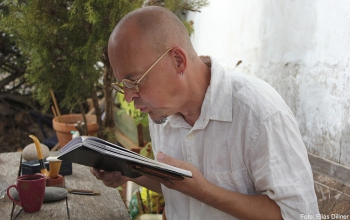

Hans Hermann ist 84, als sein Enkel einen Recorder vor ihm aufbaut. Er hat ein brillantes Gedächtnis, und auch er lässt sich auf das Wagnis ein. Auch er liebt und respektiert den Enkel. Und er will sich erinnern, obwohl das Enttarnung und Entzauberung bedeuten kann.

Aus den Interviews wird zuerst ein Weihnachtsgeschenk für die Familie. Aber der Enkel bleibt produktiv unruhig. Es wird jetzt auch mental spannend. Was bedeuten die Widersprüche im Erzählten? Etwa wenn Hans Hermann darauf beharrt, immer »hinter der Front« gewesen sein, da, wo keine Gefangenen gemacht, keine Schweinereien begangen wurden, sich aber an anderer Stelle plötzlich über etwas beklagt, das nur Soldaten ganz vorn betraf. Warum blockiert er, wo er – wie auch die Angehörigen an der »Heimatfront« – sehr wohl etwas gewusst hat vom Judenmord? Sein Bruder war unmittelbar daran beteiligt. Und »Siegfried hört und sieht wohl sehr viel«, schreibt ihm seine Braut 1943. Irgendwann fällt Hans Hermann wieder ein, dass sein Vater seinen Bruder einmal in Polen besucht hat und dass das bei Auschwitz gewesen sein muss. Siegfried war in Belzec, wie sich herausstellt. Die Gräuel der Vernichtungslager waren im Kopf des Großvaters zum Synonym »Auschwitz« kristallisiert.

Familienbande II

Was bedeutet diese Lücke zwischen dem Sich-Erinnern-Wollen und dem Nicht-Erzählen-Können? Und noch schmerzhafter: Woher kommt noch Jahrzehnte später diese Unfähigkeit zur Empathie mit den eigenen Opfern? Pfeiffer kennt das Phänomen der moral insanity, die der Erste Weltkrieg hinterlassen: »Ein Zustand von Gefühlskälte, fehlender Selbstkritik und absolutem Egoismus, verbunden mit einem starken Mangel an sittlichem Urteilsvermögen sowie mit der Befürwortung, Hinnahme und Rechtfertigung von Grausamkeiten, wenn der Gegner von ihnen betroffen war.« Er konstatiert nüchtern, dass auch seine Familie davon infiziert war, und beginnt ein waghalsiges Manöver: Er nimmt das subjektiv Erinnerte und konfrontiert es mit allem, was er an objektiv Faktischem dazu finden kann. Dann zieht er sich aber nicht zurück in wohlig-selbstgerechte Distanz, sondern trägt die Reibungsenergie sowohl zurück in die Familie als auch hinaus in die Wissenschaft, als Magisterarbeit.

Jetzt ist daraus ein so anrührendes wie intellektuell aufregendes Buch geworden. Die chronologisch geordneten Erzählstränge sind dreigeteilt: Auf jedes in den familiären Kontext eingebettete Narrativ des Großvaters folgen ein Bericht über die Familienquellen und ein Abschnitt »Analyse und Forschungsstand«. Pfeiffers sorgfältige Dokumentation einschließlich 46 Seiten Fotos wirft ein kostbares neues Licht auf etwas noch lange nicht genug Erhelltes. Seine glasklare Prosa liest sich ungemein spannend, weil zwischen allen Zeilen die Erkenntnis aufscheint, dass man womöglich Herz und Hirn riskieren muss, um schmerzhafte Wahrheiten zu finden – unaufdringlich, wie ein leises, hintergründiges Wetterleuchten.

| PIEKE BIERMANN

Eine erste Version dieser Rezension wurde am 6. September 2012 bei Deutschlandradio Kultur veröffentlicht.

Titelangaben:

Moritz Pfeiffer: Mein Großvater im Krieg 1939-45. Erinnerung und Fakten im Vergleich

Mit einem Geleitwort von Wolfram Wette

(Geschichte und Frieden)

Bremen: Donat 2012. 216 Seiten. 14,80 Euro