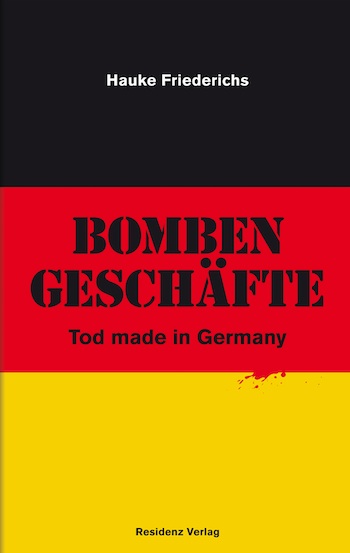

Gesellschaft | Hauke Friederichs: Bombengeschäfte

Es gibt zuverlässig krisenfeste Unternehmen. Arbeitsagenturen, zum Beispiel, oder Insolvenzverwaltungskanzleien. Und dann ist da noch eine ganze buchstäblich bombensichere Industrie, bei der nie ganz klar wird, ist sie (wie) geschaffen für Krisen oder umgekehrt? Die Rüstungsindustrie. Wie und wo ihre Geschäfte brummen, recherchiert der Journalist Hauke Friederichs seit langem. In Bombengeschäfte. Tod made in Germany erzählt er auch, von wem im Staate Deutschland sie (nicht immer legal) gefördert und gefordert werden. Von PIEKE BIERMANN

Made in Germany war ursprünglich ein Boykott-Slogan. Mit dem Stempel sollten im 19. Jahrhundert Waren aus dem britischen Empire ferngehalten werden, durch die sich deutsche Firmen nach Betriebsspionage und Produktpiraterie eine goldene Nase verdienten. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vor allem um den Ersten Weltkrieg herum, sollte er die Parole Buy British! unterstützen. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente der Slogan in (West-) Deutschland als Kabarettelement: »Made in Gärmaanie – in Deutschland ist der Wurm«.

Vom Boykott-Stempel zum Gütesiegel

Die wahre Ironie des Schicksals wurde erst später deutlich: Allmählich mutierte der alte Hass-Stempel ins Gegenteil und wurde zum Gütesiegel, allerdings leider bisher kaum bei einem tatsächlich sinnvollen Exportgut, dem deutschen Sozialstaatsmodell. Sehr wohl dagegen bei Autos im oberen »Preissegment« und – weniger laut beworben – bei Rüstungsgütern. Deutsches Kriegsgerät von Panzern und U-Booten über kleinere Waffen und Bauteile bis zu Technologie spielt heute in der Champions League des Geschäfts mit dem Tod. 2010 verdienten deutsche Firmen damit 2,12 Milliarden Euro. Etwa die Hälfte davon sind kleine und mittlere Betriebe. Soviel zum drohenden Untergang des Mittelstands, der von Politikern so gern beschworen wird. Um den deutschen Mittelstand jedenfalls muss man kaum besorgt sein. Wie viele Menschen den Erfolg mit dem Leben bezahlten? Unbekannt.

Professionell, nüchtern, präzis

Der Journalist Hauke Friederichs gehört hierzulande zu den Wenigen, die über dieses Geschäft kontinuierlich kompetent berichten: in Zeitungen, in Blogs. Jetzt hat er ein Buch daraus gemacht. Friederichs ist kein Anti-Waffen-Romantiker und kein Fanatiker mit Schaum vor Mund und Augen. Er hat, schreibt er im Vorwort, bei einigen Recherchen in Kriegsgebieten »durchaus zu schätzen gelernt, dass die Bundeswehr über Fahrzeuge verfügt, in denen die Insassen vor Explosionen geschützt sind«. Man kann sich ziemlich gut ausmalen, wieviel emotionaler Stress hinter so einem Satz steckt. Und man schätzt umso mehr den professionell-nüchternen, präzisen Blick, den er auf die vielen Ebenen der deutschen Bombengeschäfte wirft.

Wettrüsten sondergleichen

Zum Beispiel der »militärisch-industrielle Komplex«. Nicht nur hellsichtige Thrillerautoren gehen längst davon aus, dass all die neuen Kriege seit dem Ende der NATO-Ostblock-Konfrontation – asymmetrisch oder nicht – im Grunde Waffenmessen in reality-Version sind. Zwar propagieren Politiker in aller Welt lauthals Abrüstung und verschrotten ein paar Altlasten, aber in Wahrheit bereiten sie nur den Boden für ein Wettrüsten sondergleichen. Deutschland ist mittendrin und heute der drittgrößte »Player« hinter den USA und Putins Reich, mit 37,5 Prozent Exportanstieg zwischen 2007 und 2011.

Kontrolle auf dem Papier

Zum Beispiel die juristisch-politische Ebene: Laut Grundgesetz sind Angriffskriege verfassungswidrig und dürfen Kriegswaffen »nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden«. Das sagt auch das Kriegswaffenkontrollgesetz. Tatsächlich galt in der alten Bundesrepublik immerhin ein Tabu: Exportiert wird nur an Verbündete, also NATO-Staaten. Nach dem Mauerfall verhökerte die Bundesregierung altes NVA-Material in die halbe Welt. Im Jahr 2000 wurde der Export in Staaten verboten, in denen systematisch Menschenrechte verletzt werden und die in Spannungsgebieten liegen. Seitdem boomt das Geschäft richtig. Der jährliche Rüstungsexportbericht, zu dem die Bundesregierung verpflichtet ist, kommt »meist mit 12 bis 18 Monaten Verspätung«, nicht mal die Parlamentsausschüsse werden korrekt informiert über »genehmigte Ausfuhren« – dass es auch anders geht, zeigt die britische Regierung: Sie informiert die Parlamentarier alle Vierteljahre. Die Gesetze schreiben außerdem Kontrollen dazu vor, was die Exportländer mit den »Produkten« tatsächlich anstellen, ob sie sie zum Beispiel weiter verticken, just an die Interessenten, die man nicht beliefern »darf«. Auch diese Kontrollen kommen über die Papierform kaum je hinaus.

Dröhnendes Schweigen

Gesetze sind anscheinend dazu da, gebrochen zu werden, möchte man nach der Lektüre zusammenfassen. Der Rest ist omertá. Passend zum großen Beschweigen bekommt die tödliche Ware schöne Namen verpasst: Als tummele sich Kriegsgerät in einem liebenswerten kleinen Zoo, heißen U-Boote »Dolphin«, Panzer »Leopard«, kurvt hier ein »Fuchs« und da ein »Wiesel«. Bei Drohnen wird’s eher märchenhaft: »Aladin« und »Luna«. Am ungemütlichsten ist allerdings das Fazit, dass die Regierenden sich auf das laute Schweigen der Medien verlassen können. Und wenn nur, weil sich kaum jemand mit der Materie auskennt. Aber auch, weil die wenigen, die nachbohren, nicht gerade mit Gesprächigkeit beglückt werden.

Wer nicht mitschweigen möchte, muss Friederichs Buch lesen. Es ist gut dokumentiert, kompakt, auch für Laien klar argumentiert, und gut lesen tut sich’s obendrein.

| PIEKE BIERMANN

Eine erste Version dieser Rezension wurde am 7. November 2012 bei Deutschlandradio Kultur veröffentlicht.

Titelangaben

Hauke Friederichs: Bombengeschäfte. Tod made in Germany

St. Pölten: Residenz 2012

236 Seiten. 21,90 Euro