Nach Calcata (2009) und Der dunkle Bellaviri (2013) erscheint nun der dritte autobiografisch gefärbte Roman von Mike Markart: ›Ich halte mir diesen Brief wie einen Hund‹. Mit diesem neuesten Band mit einem merkwürdigen Titel ist die Trilogie abgeschlossen. Wie auch die beiden ersten Romane erzählt sie uns von einer bruchstückhaften, zerlegten Welt. Von HUBERT HOLZMANN

Bereits mit dem Titel ›Ich halte mir diesen Brief wie einen Hund‹ befremdet der 1961 in Graz  geborene Mike Markart. Wie eine Chiffre verbirgt und verweist sie zugleich auf eine persönliche Erzählsprache des Autors, der mittlerweile in Stainz lebt. Markart beobachtet in seinem Geschichten. Am liebsten irgendwo hinter einem Fenster sitzend, auf einen Platz blickend – oft steht etwas Trennendes zwischen ihm und seiner Umgebung, und wenn es einmal keine Glasscheibe gibt, so hält er sich zumindest mit einem Ristretto den Kellner auf Abstand.

geborene Mike Markart. Wie eine Chiffre verbirgt und verweist sie zugleich auf eine persönliche Erzählsprache des Autors, der mittlerweile in Stainz lebt. Markart beobachtet in seinem Geschichten. Am liebsten irgendwo hinter einem Fenster sitzend, auf einen Platz blickend – oft steht etwas Trennendes zwischen ihm und seiner Umgebung, und wenn es einmal keine Glasscheibe gibt, so hält er sich zumindest mit einem Ristretto den Kellner auf Abstand.

Und so ein Caffè im Nebenbei ist es dann auch, was wohl zum Nachdenken respektive Schreiben bringt – einen beinahe klassisch anmutenden Kaffeehausromancier, der den Tag verbringt, nicht um zu schreiben, sondern um zu warten, zu beobachten, zu beäugen. Mike Markart ist ein sehr optischer Mensch, das hat er nicht zuletzt auch schon mit seinem Erzählband Magritte (2012) bewiesen, wo er Bilder, Motive, Details des surrealistischen Künstlers entlehnt und zum Anlass für sein Erzählen, Befremden, Entfremden nimmt.

Und fast wie selbstverständlich weist Markart dann selbst dieses Bild von sich – vom typischen Kaffeehausliteraten, der mit großer Beharrlichkeit seinen Stammplatz anvisiert. Eine Inszenierung. Vielleicht weil dies eine Zeit lang sein großes Vorbild und Vordenker Thomas Bernhard im Bräunerhof so pflegte. Markart jedoch wechselt seine »Hochsitze«. Er verändert die Perspektive, die Aussichten. Trotz allem ist auch seine Position ganz speziell. Zumindest liegt doch eine Spur Understatement darin: »Ich beobachte die Welt lange genug, um in aller Bescheidenheit behaupten zu können, von all ihren Bewohnern einer der normalsten zu sein.«

Die Chronik der Mütter

Zunächst beginnt er seinen neuen Roman, der aus 71 kurzen Erzählpartikeln besteht, als Ich-Erzähler. Er setzt sich mit seiner Familienchronik auseinander, die von seiner Mutter verwahrt wird. Diese Familienchronik ist jedoch im eigentlichen Sinne keine historisch angelegte Aufzeichnung, wie man erwarten könnte. Hinter dieser Chronik verbirgt sich nämlich auch eine Art Kochbuch, das seit dem 17. Jahrhundert von Generation zu Generation weitergegeben wird – immer um neue Rezepte ergänzt und auch um Geschichten einer »kleinen Frau«, die über die Jahrhunderte hinweg immer mal wieder von den Chronikverwalterinnen, den »Müttern« gesichtet wird.

Der Ich-Erzähler ist in diese matrimoniale Tradition scheinbar eingebunden, denn auch er – der nächste in der Generationenfolge – wird eines Tages diese »kleine Frau« zu Gesicht bekommen. Bis ihm also eines Tages diese Sammlung von Familienrezepten übergeben werden wird, hat er vor allem die Aufgabe, für seine Mutter zu bestimmten Feiertagen einzukaufen – nämlich sehr spezielle Zutaten für die mehr als besonderen Gerichte.

Beinahe von mythischer Bedeutung – wenn auch durchaus nicht ohne eine Spur Humor gewürzt – ist die Aufgabe, die ihm von seinem Vater übertragen wurde. Er holt für das Osterfest das Osterfeuer von einem der nahe gelegenen Berge. Die Vaterbeziehung des Ich-Erzählers scheint also einmal nicht berührt von irgendwelchen ödipalen Problematiken. Ein uraltes Familienritual überlagert alles andere. Es ist diese Aufgabe, fast schon Pflicht, diese Erwartung des Vaters zu erfüllen. Da ist die noch so beladene Einkaufstasche nicht zu schwer, kein Platzregen zu stark, kein Aufstieg zu mühevoll.

Scharfe Peperoni und andere Familienschätze

Andere dieser 71 Kurztexte zeigen den Autor beim Spazieren oder an seinem Schreibtisch. Ihm begegnen Menschen, die er von frühester Kindheit an kennt, einen Nachbarn, der einen Hund ausführt, einer Marina, die wohl einen Neuen hat. Dann wieder findet man den Erzähler auf Reisen, beispielsweise in Venedig.

Die Familienchronik, das in der Familie weitervererbt wird, ist also nicht allein eine alte Sammlung von Familienrezepten. Es gibt die »kleine Frau«, die unvorhergesehen »unter meinem Kasten hervorflitzt«. Und es enthält vielleicht sogar noch weitaus tiefere Abgründe, die in Markarts Roman nur angedeutet werden. Was stört den Erzähler an Ludwig? Was behagt ihm an Herrn Berger mit seinem Hund nicht? Erklären kann es der Erzähler nicht wirklich. Es ist halt so. Vielleicht gibt es irgendwie innerlich eine Sperre?

Chiffren, Brechungen, Befremdliches

Und da taucht es wieder auf, was schon im Dunklen Bellaviri kaum fassbar war. Der Regen. Das Gehen durch Landschaften. Von einem geheimnisvollen Ort zum nächsten. Auch hier wieder die Störungen. Der Mönchsberg, von dem »es förmlich von Selbstmordgedanken getriebene Menschen« regnet. Die Pferdeskulptur in Venedig, die für den Ich-Erzähler zum Leben erwacht. Die Kopfgeburten bei langen Straßenbahnfahrten.

Markarts Erzählprinzip ist dabei ein hochmusikalisches: Auch er beherrscht, wie sein »alter Meister« aus Ohlsdorf, das Variationsprinzip, das Aufgreifen, Verändern, Fortspinnen langer innerer Monologe – immer den eigenen Gedanken hinterherjagend. Der Brief an Marina ist nur ein Anhaltspunkt für dieses Zerrissene. Die geschriebene Antwort. Die jedoch zurückgehalten wird. Und nicht erst da wird aus Markarts Roman ein sehr poetisches Buch. Denn er schiebt in seine Beobachtungswelt »Geschichten« ein, die aus seinen früheren Werken stammen könnten: die Familiengeschichte des »Osterfeuers« verzaubert mit einigen exotischen Zutaten von »Kabarüben. Alfalfasprossen«, »Zattere. Gondelwerft. Die Pferde aus Metall« oder »Meine Orte. Letzter Eintrag. Corice«. Einträge vielleicht für die Familienchronik.

Und daneben der Brief an Marina. Unabgeschickte Zeilen. Die Sendung verschoben. Denn was soll das Gegenüber mit dem Inhalt? Liegt das Glück nicht darin, dass nicht immer gleich alles gesagt wird? Markarts neuer Roman kann bereits als Appetizer für sein nächstes Projekt, an dem er zusammen mit seinem Bruder Tom Markart gearbeitet hat: Geheime Osteria.

Mike Markarts Roman ›Ich halte mir diesen Brief wie einen Hund‹ öffnet einen Blick auf die anrührende Innenwelten des Autors, auf Fantasien, Vorsehungen, Aussichten. Auf jeden Fall: ein eigenartiges, eigenwilliges, groteskes und auch poetisches Buch.

Titelangaben

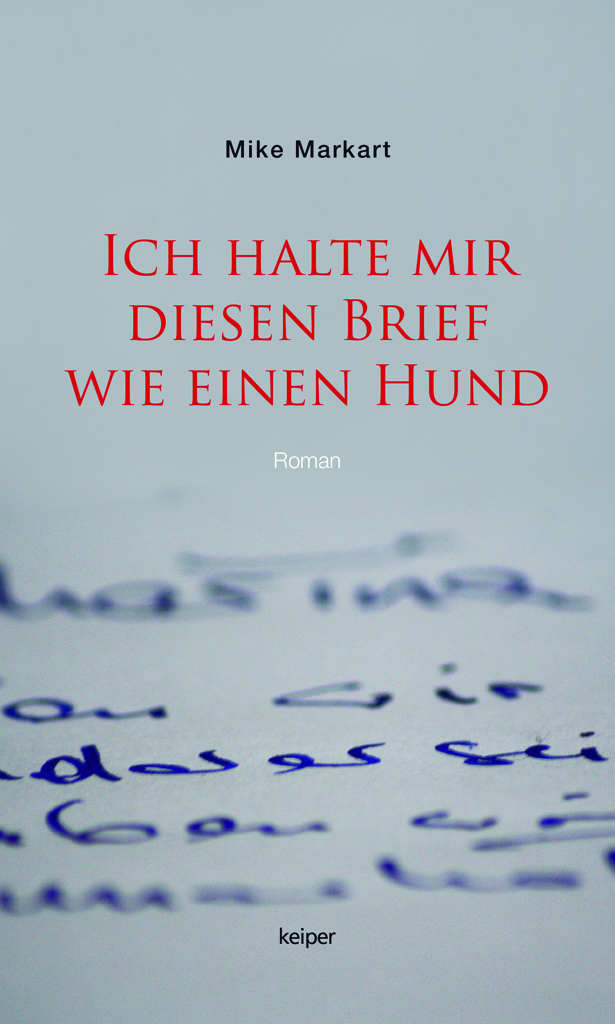

Mike Markart: Ich halte mir diesen Brief wie einen Hund

Graz: Keiper 2014

180 Seiten. 17,12 Euro