Bühne | Friedrich Schiller: ›Die Räuber‹ – Badisches Staatstheater Karlsruhe

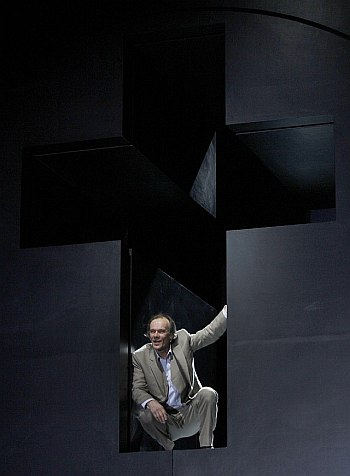

Fast mahnend wirkt die Bühne im Kleinen Haus. Diverse Holzplanen und Stahlstäbe in Weiß und Schwarz bilden ein verpixeltes Gesicht, dessen Gesichtszüge erst bei näherer Betrachtung deutlich werden. Mahnend wirken auch die in die Fragen des Protagonisten einstimmenden Männer, die, ähnlich einer Mauerschau im klassischen Drama, hoch oben über Bühnengeschehen und Protagonisten thronen. Ihre Gesichter sind Masken, die einzigen materiellen Beweise im Stück, die belegen, dass eben diese Protagonisten tatsächlich einen Vater haben. Von JENNIFER WARZECHA

Dieser erfährt seine körperliche Anwesenheit durch die immer wieder gezeigte Maske. Wohlgemerkt: Im schillerschen Original (Uraufführung am 13.1. 1782 in Mannheim) bildet der Vater die zentrale Hauptfigur rund um die zwei verfeindeten Brüder, von denen der eine dem Brudermord zum Opfer fällt. Auch der offene Schluss entspricht nicht der Originalfassung, macht das Stück für den Zugriff des modernen Zuschauers dafür umso attraktiver.

Dieser erfährt seine körperliche Anwesenheit durch die immer wieder gezeigte Maske. Wohlgemerkt: Im schillerschen Original (Uraufführung am 13.1. 1782 in Mannheim) bildet der Vater die zentrale Hauptfigur rund um die zwei verfeindeten Brüder, von denen der eine dem Brudermord zum Opfer fällt. Auch der offene Schluss entspricht nicht der Originalfassung, macht das Stück für den Zugriff des modernen Zuschauers dafür umso attraktiver.

Von einer »deutlichen Zuspitzung« rund um den im Stück als Figur nicht sichtbaren Vater ist schon im Programmheft von Friedrich Schillers Schauspiel ›Die Räuber‹ die Rede. Regisseurin und FAUST-Preisträgerin Mina Salehpour reduziert die Figurenfolge in ihrer Inszenierung auf acht Männerrollen und eine Frauenrolle und damit knapp um die Hälfte des Repertoires des Originalstücks. Die eigentliche Hauptrolle liegt dennoch beim Vater. Franz (Maximilian Grünewald) trägt die Maske seines Vaters in der Hand. Mehrmals während dieser zwei Stunden tritt er dadurch in den Dialog mit seinem Vater. »Was machst Du, Vater?«, fragt er, als er wissen möchte, ob er einen Brief mit Androhung der Verbannung schreiben soll. Die erschallt konsequent: »Tu‘ das, mein Sohn!« Unterstützend dazu wendet sich Franz mehrmals mit Blicken und Gesten Hilfe suchend ans Publikum.

Freiheitsliebe und Sinnsuche in einem

Dabei erklärt er das Prinzip der »Blutliebe« und »Nachbarschaft der Leiber« damit, wie er zu seinem Bruder steht, rennt ruhelos im Kreis herum und reißt dabei die Hände hoch. Mit depressivem Gesichtsausdruck, der sich durch zusammengepresste Mundwinkel äußert, schluchzt er fast über die »Suche nach Existenz, entstanden nur durch den viehischen Akt, geweckt durch viehische Begierden«; blickt – prahlerisch die Hände an die Brust gelegt – mit entschlossenem Gesichtsausdruck das Publikum an und spricht davon, dass er »mutig nach vorne« gehe. »Alles muss mir Herr sein, was mir gut tut und mich nicht einengt.« Damit verdeutlicht er die moderne Auslegung des stürmerischen und drängerischen Genies, in dessen Kern sowohl die Protagonisten, als auch die Räuberbande bei Schillers ›Die Räuber‹ im Zeichen der literarischen Epoche des Sturm und Drangs selbst, stehen. Ob dabei diese Suche nach Freiheit oder mehr der Verlust des Vaters und das damit verbundene Verlorensein in der Gesellschaft und Seinswerdung des Menschen im Vordergrund stehen, ist die Grundfrage des Stückes.

Dabei erklärt er das Prinzip der »Blutliebe« und »Nachbarschaft der Leiber« damit, wie er zu seinem Bruder steht, rennt ruhelos im Kreis herum und reißt dabei die Hände hoch. Mit depressivem Gesichtsausdruck, der sich durch zusammengepresste Mundwinkel äußert, schluchzt er fast über die »Suche nach Existenz, entstanden nur durch den viehischen Akt, geweckt durch viehische Begierden«; blickt – prahlerisch die Hände an die Brust gelegt – mit entschlossenem Gesichtsausdruck das Publikum an und spricht davon, dass er »mutig nach vorne« gehe. »Alles muss mir Herr sein, was mir gut tut und mich nicht einengt.« Damit verdeutlicht er die moderne Auslegung des stürmerischen und drängerischen Genies, in dessen Kern sowohl die Protagonisten, als auch die Räuberbande bei Schillers ›Die Räuber‹ im Zeichen der literarischen Epoche des Sturm und Drangs selbst, stehen. Ob dabei diese Suche nach Freiheit oder mehr der Verlust des Vaters und das damit verbundene Verlorensein in der Gesellschaft und Seinswerdung des Menschen im Vordergrund stehen, ist die Grundfrage des Stückes.

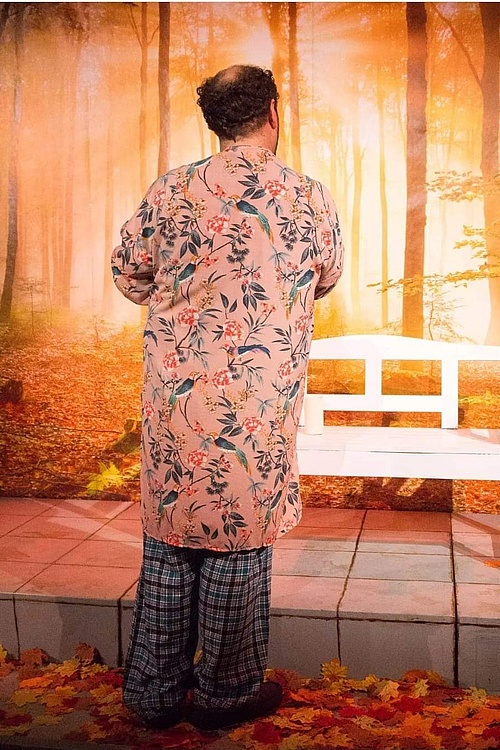

Dabei überwiegt der Eindruck, dass die Suche nach dem Vater und seiner Akzeptanz sowohl Franz‘ Hass auf den Bruder Karl und den damit verbundenen Mord, als auch sein schwieriges Verhältnis zu Frauen und den Wunsch, Amalia Karl wegzunehmen, befördert. Franz Unsicherheit im Umgang mit Amalia äußert sich in einer der Szenen der zweistündigen Bühnenfassung, in der er sie schlichtweg mit »Hi« begrüßt. Amalia (Florentine Krafft) in ihrem schwarzen, durchsichtigen Kleid mit schwarzem BH und Reifrock, der sich am Ende des Stückes als bloßer Überrock entpuppt, wirkt das ganze Stück über wie starr und leblos. Bis auf den Moment, wo sie das Bruderverhältnis mit der Aussage gegenüber Franz kommentiert: »Was muss man tun, um von Deinem Vater verflucht zu werden?«, bei der sie kritisch zur Seite blickt. Am Ende bittet Amalia im dramatischen Sinn, der dem Tod eine Erlösungsfunktion zuschreibt, Karl, sie zu töten. Wohingegen dieses geforderte Ende dem der klassischen Fassung entspricht, tut der Protagonist das nicht. Sie beschimpft den vermeintlichen Macho als »Edelmann, der auf einmal Reue spürt und feige Reißaus nimmt«. Sie beteuert selbstbewusst, dass er sie gar nicht töten könne, reißt sich den Rock vom Leibe und geht nach rechts ab.

Amalia sagt der Männerwelt und dem Hofe ab und verschafft sich ein Stück weit damit der Emanzipation, die man von einem modernen Bühnenstück durchaus erwartet hätte. Von einem, das der Höhenkammliteratur angehört, nicht unbedingt. Dennoch überzeugt gerade diese moderne Bühnenfassung dadurch, dass sie das Alltagsproblem der Vaterlosigkeit aufgreift. Quittiert wird das von schallendem Gelächter des Publikums bei Szenen wie der, als alle Schauspieler, umhüllt von gelbem Licht und umspielt von Karnevalsmusik, gemeinsam auftreten. Passend untermalt werden die dramatischen Höhepunkte des Stückes mit genauso dramatisch anlautender Musik und lichtdramaturgisch passend inszeniertem Licht. Ein tosender und endlos anmutender Applaus im bis auf den letzten Platz des Kleinen Hauses besetzten Stuhl bestätigen den Erfolg des Stückes, samt der modernen Kostüme aus Silberschuhen, Lederjacken und Seidenkleid.

Amalia sagt der Männerwelt und dem Hofe ab und verschafft sich ein Stück weit damit der Emanzipation, die man von einem modernen Bühnenstück durchaus erwartet hätte. Von einem, das der Höhenkammliteratur angehört, nicht unbedingt. Dennoch überzeugt gerade diese moderne Bühnenfassung dadurch, dass sie das Alltagsproblem der Vaterlosigkeit aufgreift. Quittiert wird das von schallendem Gelächter des Publikums bei Szenen wie der, als alle Schauspieler, umhüllt von gelbem Licht und umspielt von Karnevalsmusik, gemeinsam auftreten. Passend untermalt werden die dramatischen Höhepunkte des Stückes mit genauso dramatisch anlautender Musik und lichtdramaturgisch passend inszeniertem Licht. Ein tosender und endlos anmutender Applaus im bis auf den letzten Platz des Kleinen Hauses besetzten Stuhl bestätigen den Erfolg des Stückes, samt der modernen Kostüme aus Silberschuhen, Lederjacken und Seidenkleid.

Fazit

Gerade die psychologische Fassung des Stückes ermöglicht dem Zuschauer den direkten Zugang zu sich selbst und der Begegnung mit der Frage: Wer bin ich und wodurch wurde ich das, was ich heute bin? Damit greift die Karlsruher Inszenierung von Schillers ›Die Räuber‹ das Problem der allgemeinen Frage nach Sinnfindung und Individualität bei der Wurzel. Gibt es eine Antwort? Die Antwort ist, wie Amalias Reaktion im Stück suggeriert, recht einfach: Sie liegt bei einem Selbst. Damit ist das Stück eine wunderbare Gelegenheit, sich noch einmal neu mit den täglichen Fragen des Lebens zu beschäftigen.

| JENNIFER WARZECHA

| Fotos: Falk von Traubenberg / Badisches Staatstheater Karlsruhe

Titelangaben

Die Räuber, in der Originalfassung von Friedrich Schiller

Badisches Staatstheater Karlsruhe

Kleines Haus

Regie: Mina Salehpour

Bühne: Jorge Caro

Kostüme: Maria Anderski

Licht: Stefan Woinke

Dramaturgie: Annalena Schott, Michael Gmaj.

In den Hauptrollen:

Karl: Luis Quintana

Franz: Maximilian Grünewald

Amalia von Edelreich: Florentine Krafft

Spiegelberg: Ralf Wegner

Schweizer: Jonathan Bruckmeier

Schufterle: Michael Brandt

Roller: Johannes Schumacher

Herman: Michael Brandt.