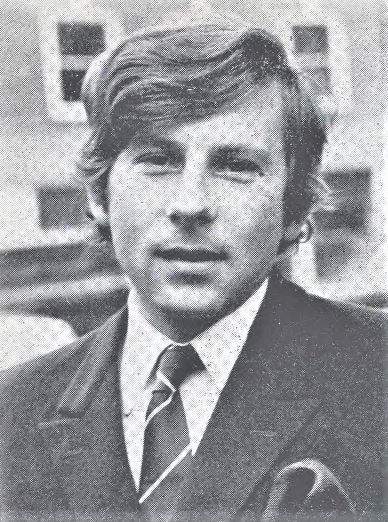

Menschen | Zum 75. Geburtstag des Literatur-Nobelpreisträgers Jean-Marie Gustave Le Clézio

Als Jean-Marie-Gustave Le Clézio im Oktober 2008 völlig überraschend der Nobelpreis für Literatur zugesprochen wurde, rühmte ihn die Stockholmer Akademie als »Verfasser des Aufbruchs, des poetischen Abenteuers und der sinnlichen Ekstase – ein Erforscher einer Menschlichkeit außerhalb und unterhalb der herrschenden Zivilisation.« Die deutschsprachige literarische Öffentlichkeit reagierte damals mit Unverständnis. Marcel Reich-Ranicki erklärte, dass er den Autor nicht kenne, Sigrid Löffler bezeichnete die Jury-Entscheidung als »bizarr«. Von PETER MOHR

Als junger Mann hatte Le Clézio mit gerade einmal 23 Jahren einen furiosen Einstieg in die Literaturszene gefeiert, mit seinem 1963 erschienenen Debütwerk ›Procès-verbal‹ (Das Protokoll) – eine breit angelegte Protestschrift sowohl gegen die zeitgenössische Literatur als auch die Politik, die später mit dem renommierten Prix Renaudot ausgezeichnet wurde.

Le Clézios Werk wird nicht unwesentlich durch eine gehörige Prise Exotik getragen, von seiner Sehnsucht nach der Fremde und seiner Affinität zum einfachen, beinahe archaischen Leben. Kein Wunder bei dieser von großer Internationalität geprägten Vita.

JMG Le Clézio wurde am 13. April 1940 in Nizza als Sohn eines aus Mauritius stammenden Tropenarztes und einer Engländerin geboren. Seinen Vater lernte er allerdings erst im Alter von sieben Jahren kennen, als er mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder nach Nigeria und Kamerun reiste. Der mit einer Mauretanierin verheiratete Nobelpreisträger studierte später Literaturwissenschaften, war nach dem Studium als Lektor in Bristol, London und Aix-en-Provence tätig und lebte viele Jahre in Mexiko und Nordamerika.

Mehr als drei Dutzend Bücher, die alle Stilrichtungen abdecken, liegen inzwischen vor. In den 1960er-Jahren bevorzugte er experimentierfreudige Mischformen wie in ›Terra amata‹ (1967), danach stand bei ihm die Auseinandersetzung mit Mythen afrikanischer und indianischer Kulturen (unter anderem ›Trois villes saintes‹, 1980) hoch im Kurs, und es folgte eine Phase, in der er sich seiner zwischenzeitlichen Wahlheimat Mexico ausgiebig widmete, in ›Der mexikanische Traum‹ (1989) und ›Diego und Frida‹ (1995) – eine erzählerische Hommage an die Malerin Frida Kahlo.

»Literatur ist auch ein Mittel, um die Bedeutungslosigkeit von ›Fremdheit‹ zu verstehen«, hat Le Clézio einmal sein dichterisches Credo als »Brückenbauer« beschrieben. Dementsprechend neugierig und forschend reist er weiter um die Welt, verbunden mit dem Bestreben, Schriftstellerkollegen an unterschiedlichen Orten kennenlernen zu wollen.

Im Gegensatz zu den Übervätern der französischen Nachkriegsliteratur, Jean-Paul Sartre und Albert Camus, die seine Generation prägten, schätzt Le Clézio die öffentliche Wirkung von Schriftstellern eher gering ein: »Als Schriftsteller muss man bescheiden sein, man schreibt nur Erzählungen, man erzählt nur Geschichten, aber die Welt verändern wird man nicht.« Als der Franzose vor 15 Jahren seine erste Lesereise durch Deutschland antrat, erlebte das Publikum einen sanften, leicht versponnen wirkenden, aber immer freundlichen Zeitgenossen.

In jüngerer Vergangenheit hat sich Le Clézio literarisch verstärkt seinem eigenen Leben und dem seiner Familienmitglieder gewidmet – angefangen mit dem 1991 erschienenen ›Onitsha‹, das von der Reise eines Jungen berichtet, der in Afrika seinen Vater kennenlernen will. Nach den erzählerischen Porträts seines Großvaters in ›Der Goldsucher‹ und seines Vaters in ›Der Afrikaner‹ widmete sich Le Clézio in seinem jüngsten Roman dem Lebensweg seiner Mutter, die zweifelsfrei für die Figur der Protagonistin Ethel Brun in ›Lied vom Hunger‹ (2009) Pate stand. Nach Erscheinen der Originalausgabe im Jahr 2008 rangierte dieser Roman in Frankreich wochenlang ganz oben auf den Bestsellerlisten. »Ich habe diese Geschichte im Gedenken an eine junge Frau geschrieben, die ungewollt mit zwanzig Jahren eine Heldin war«, heißt es auf der letzten Seite des Buches, mit dem er seiner Mutter ein eindrucksvolles Denkmal gesetzt hat.

| PETER MOHR

Lesetipp

J.M.G. Le Clézio: Der Yama-Baum und andere Geschichten

Aus dem Französischen von Uli Wittmann

Köln: Kiepenheuer und Witsch Verlag 2013

359 Seiten, 19,99 Euro

| Der Yama-Baum – im TITEL kulturmagazin