Kulturbuch | Niklas Maak: Wohnkomplex. Warum wir andere Häuser brauchen

Niklas Maak, renommierter Architekturkritiker bei der FAZ und Autor von ›Wohnkomplex. Warum wir andere Häuser brauchen‹, wettert gegen die Verödung der Vorstädte mithilfe von hässlichen Einfamilienklötzen. Recht hat er, denn was dem Auge der Passanten außerhalb der Städte zugemutet wird, sind oft ästhetische No Goes. Allerdings bleibt er auch schlüssige Alternativen schuldig, die für viele Menschen einen Ausweg bilden könnten. Findet zumindest VIOLA STOCKER

Maak beginnt mit einer Fotografie. Darauf ist Christian Wulff zu sehen, der, glücklich lächelnd, vor seinem Eigenheim posiert und den Rasen sprengt. Der Anfang einer Katastrophe, die im Rücktritt des Bundespräsidenten gipfelte. Hatte Wulff sein Seelenheil für eine Immobilie verkauft? Kein Einzelfall mahnt Maak und gibt den Eigenheimbesitzern und Pendlern die Schuld am Klimawandel, der Verödung der Innenstädte, Burn Outs und Überschuldung.

Maak beginnt mit einer Fotografie. Darauf ist Christian Wulff zu sehen, der, glücklich lächelnd, vor seinem Eigenheim posiert und den Rasen sprengt. Der Anfang einer Katastrophe, die im Rücktritt des Bundespräsidenten gipfelte. Hatte Wulff sein Seelenheil für eine Immobilie verkauft? Kein Einzelfall mahnt Maak und gibt den Eigenheimbesitzern und Pendlern die Schuld am Klimawandel, der Verödung der Innenstädte, Burn Outs und Überschuldung.

Dämon Eigenheim

Längst ist das Eigenheim von der Behausung zum Fetisch geworden. »Wohnst Du noch oder lebst Du schon?«, fragte eine Möbelkette und verdeutlicht damit den Status der eigenen vier Wände. Für das Haus müssen alle Beteiligten arbeiten. Meist sind beide Elternteile berufstätig, die Kinder in der Ganztagesbetreuung. Schließlich müssen die Schulden abgezahlt werden. Niemand lebt in den neuen, schönen Häusern. Gleichzeitig blühen Wohnzeitschriften und suggerieren, dass es nichts Schöneres gibt als ein Eigenheim.

Gerade bei der Schönheit setzt Maaks Kritik an. Eine Doppelhaushälfte mit Carport und Geräteschuppen ist seiner Ansicht nach in den seltensten Fällen ein architektonisches Highlight. Bauunternehmer und Städteplaner machen sich kaum die Mühe, die Vororte in liebenswerte Wohngegenden zu verwandeln, die auch noch am Wochenende einen Spaziergang wert sind. Gleich an gleich reihen sich Häuser mit Wohnzimmererkern oder Pseudobauhausstil und versuchen, ästhetisch erscheinen zu lassen, was nach Maaks Ansicht schlichtweg scheußlich ist.

Internationale Alternativen

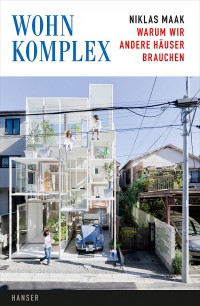

Niklas Maak kennt natürlich die Lösung. In einem ersten Drittel gewährt er einen Einblick in die Geschichte des Wohnens und des Eigenheims, zeigt, wie die Vorstädte veröden und die Bauunternehmen seiner Ansicht nach mafiöse Strukturen der Erschließung von Wohnraum ausbilden. Schließlich sollten die Kommunen den Mut haben, Architektur neu zu denken. Die internationalen Beispiele stammen hauptsächlich aus dem japanischen Raum, wo Strukturen von Innen und Außen radikal neu gedacht werden.

Während z.B. in Berlin in den Kronprinzengärten vereinsamte Luxuswohnungen mit Bürokomplexen entstehen, oder in Hamburg eine Hafencity von Grund auf scheitert, entstehen in Amerika künstliche Paradiese. Das Apple Headquarter ist eine runde, abgeschottete Welt für sich, von Norman Foster gestaltet, in der es kein Außen mehr gibt. Ein Leben im Zoo, sozusagen. Überwachte Wohngebiete suggerieren ein Kleinstadtidyll, dessen Fassade schon auf den ersten Blick bröckelt.

Zuhause und Heimat

Weshalb scheitert unsere Architektur so oft und was bedeutet Heimat? Weshalb sind die idyllischen Kleinstadtentwürfe mit Sicherheitsschranke so bedrohlich und warum sind die Berliner Luxusappartments einsam und kalt? Der Mensch braucht Offenheit und Rückzug gleichzeitig. Architektur muss das berücksichtigen und tut es laut Maak eben nicht. Riesige Fensterfronten bewirken ein Gefühl des Ausgesetztseins, während kleine Fensterschlitze das Haus zum Gefängnis machen.

Hier beginnt nun Maak Arbeiten von Architekten vorzustellen, die versuchen, das Übel an der Wurzel zu packen. In der stylishen, großen Designerküche sitzt niemand mehr am Tisch? Schlafzimmer werden zu Lounges? Ein französisches Architektenpaar ging einen anderen Weg. Ein Sozialbau wurde kostengünstig umgebaut. Große Fensterfronten gestalteten die Wohnungen offener, Vorhänge aus Wollfilz und Alufolie schützten die Bewohner vor ungewollten Blicken und umgingen den Dämmwahn.

Neue Häuser braucht das Land

Einen breiten Raum nehmen die Entwürfe japanischer Architekten ein. Auf beengtesten Grundstücken, z.B. in Tokio, werden Häuser gebaut, die Innen und Außen auflösen, bzw. umdefinieren. Ein offener Wohngarten wird nur durch Vorhänge abgetrennt, aber von Pflanzen blickdicht gehalten. Vor ein Haus wird ein Garten mit einer Glaswand gesetzt, die Licht hereinlässt, den Blick aber verzerrt und so das Innen schützt und die Bewohner dazu animiert, ihr Draußen vermehrt zu nutzen. Wohnungen werden auf vielen, ineinander verschobenen Ebenen gebaut.

Hauptsächlich sieht Maak die Lösung der Wohnkrise im gemeinschaftlichen Wohnen. Zwar erteilt er der klischeebehafteten, studentischen Wohngemeinschaft eine klare Absage, doch gleichzeitig fokussiert Maak Projekte, die WG-haft anmuten und schlicht ihren Bewohnern ein bisschen mehr Privatheit vergönnen als die studentische Wohngemeinschaft. Vor allem für Alleinstehende und Alleinerziehende sind Maaks Vorschläge wirklich interessant. Menschen nämlich, die für sich selbst mit ausgesprochen wenig Raum zurechtkommen, aber der Vereinsamung dadurch entgehen möchten, dass um sie herum eine Wohngemeinschaft besteht, an der sie teilnehmen könnten, wenn sie möchten.

Eine neue Habitologie

Maak vernachlässigt Wohnentwürfe, die vielleicht schon bestehen wie Seniorenwohngemeinschaften, generationenübergreifendes Wohnen oder Wohngemeinschaften berufstätiger Menschen. Zu sehr ist er auf moderne japanische Architektur fixiert, als dass er sich mit eventuell funktionierenden lokalen Modellen auseinandersetzen möchte. Außerdem lässt er eine Wohnform konsequent außer Acht und das ist die klassische Familie. Auch wenn die Statistiken den Untergang der Familie vorhersagen, gibt es sie noch. In dem Augenblick, in dem ein Paar zwei oder mehr Kinder hat, wird das Wohnen in einer WG schwierig. Bleibt hier doch nur die Flucht in die Doppelhaushälfte?

Die Habitologie Maaks, die menschliches Zusammenleben seit Urzeiten untersucht und z.B. wunderbar die Wohngemeinschaften in historischen Handwerksbetrieben erläutert (Meister, Gesellen und Lehrlinge wohnten und arbeiteten meist im gleichen Gebäude) sieht klar, dass gerade die Trennung von Wohnen und Arbeiten ein Problem ist. Man denke nur an die vereinsamten Innenstädte des Nachts und die öden Vorstädte tagsüber. Aber japanische Stadtdörfer, in denen sich im Erdgeschoss Kleingewerbe ansiedeln, werden nur einen sehr kleinen Interessentenkreis ansprechen. Maak hat Recht, wenn er hier auch dem Baurecht die Schuld gibt, da es viel zu wenig Mischgebiete gibt, in denen Wohnen und Gewerbe nahe beieinanderliegen. Aber seine Alternativentwürfe sind auch ganz klar für eine experimentierfreudige Elite gedacht. Schade, denn tatsächlich bedürften die hiesigen Wohngebiete einer dringenden ästhetischen Rundumerneuerung, sollen die den sich ändernden sozialen und demografischen Bedingungen gewachsen sein.

Titelangaben

Niklas Maak: Wohnkomplex. Warum wir andere Häuser brauchen

München: Carl Hanser Verlag, 2014

320 Seiten. 21,90 Euro

Reinschauen

| Leseprobe