Bühne | ›My Fair Lady‹ im Badischen Staatstheater Karlsruhe

Ein Mädchen aus der Gosse steigt auf zur selbstbewussten und emanzipierten Dame der gehobenen Gesellschaft. Treibende Kraft ist vor allem die richtige Artikulation und Wortwahl der Sprache. So könnte man kurz zum einen die Situation der Geschichte Englands im 19. und frühen 20. Jahrhundert beschreiben, dem Viktorianischen Zeitalter. Zum anderen ist es die Ausgangssituation des Broadway-Klassikers und Erfolgs ›My Fair Lady‹ von Alan Jay Lerner (Textbuch) und Frederick Loewe (Musik), uraufgeführt am 15. März 1956 im New Yorker Mark Hellinger Theatre. Von JENNIFER WARZECHA

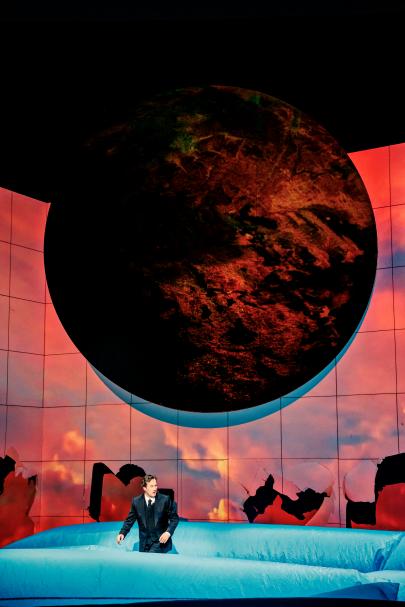

Als diese feierte sie, unter der Regie von Sam Brown, der musikalischen Leitung von Steven Moore und der Dramaturgie von Raphael Rösler und Achim Sieben am vergangenen Samstag Premiere im Großen Haus des Badischen Staatstheaters Karlsruhe. Wie der tosende Applaus des Publikums im bis auf den besten Platz gefüllten Großen Saal bewies, sind die Fragen: »Wie schaffe ich es als Individuum zum privaten und zum beruflichen Erfolg? Wie steige ich auf, selbst wenn mein Geldbeutel es nicht erlaubt? Und: Wie finde ich den richtigen Partner?« Themen, die die Menschen stets bewegen. Und der heitere Ton und die optimistische Spielweise des Genres Musical möglicherweise die beste Gelegenheit, um zu einer Klärung dieser Fragen beizutragen.

Als diese feierte sie, unter der Regie von Sam Brown, der musikalischen Leitung von Steven Moore und der Dramaturgie von Raphael Rösler und Achim Sieben am vergangenen Samstag Premiere im Großen Haus des Badischen Staatstheaters Karlsruhe. Wie der tosende Applaus des Publikums im bis auf den besten Platz gefüllten Großen Saal bewies, sind die Fragen: »Wie schaffe ich es als Individuum zum privaten und zum beruflichen Erfolg? Wie steige ich auf, selbst wenn mein Geldbeutel es nicht erlaubt? Und: Wie finde ich den richtigen Partner?« Themen, die die Menschen stets bewegen. Und der heitere Ton und die optimistische Spielweise des Genres Musical möglicherweise die beste Gelegenheit, um zu einer Klärung dieser Fragen beizutragen.

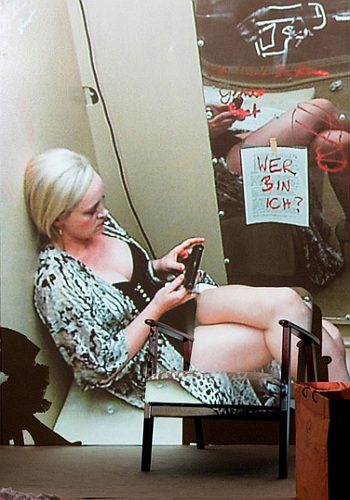

Mal wieder ist es die Liebe, hier vorrangig die Liebe zu sich selbst, durch die die Geschichte zum (persönlichen) Erfolg Elizas führt. Eliza (gesanglich absolut überzeugend und charakterstark in der Doppelbesetzung: Stefanie Schaefer/Kristina Stanek) ist ein Blumenmädchen und gehört damit der Unterschicht an. Als solches tritt sie im Lodenmantel und langem Rock auf (Kostüme: Ilona Karas) und singt und spricht im bezeichnenden Dialekt ihres Standes. In dieser Situation trifft sie auf Professor Henry Higgins (wie auch Kristina Stanek gesanglich und charakterlich überragend, vollauf überzeugend: Holger Hauer a.G./Ks. Armin Kolarczyk), der sie prompt anrempelt, und der sie dank der zerstörten Blumen auch noch um einen Teil ihrer Einkünfte beraubt. Dabei singt Eliza immer wieder davon, wie »wundaschön« das alles wäre – nämlich dann, wenn man doch als einzelner Mensch einfach über ein bisschen Glück verfügte.

Gerade diese Songs, die das Adjektiv »wundaschön« beinhalten, sind im Stück mit deutsch-englischen Übertiteln immer wieder zu hören. Musikalisch gesehen steht Elizas Song ›Wäre das nicht wundaschön‹ einerseits für den sogenannten »I Want«-Song, also, wie das Programmheft berichtet, für eine »lyrische Gesangsnummer, in welcher der häufig unvermögende Held bzw. die unvermögende Heldin von einer schönen Zukunft träumt«, wie es Eliza auch in Karlsruhe eben tut. Diese Gesangsszenen werden perfekt durch das Bühnenbild untermalt und ergänzt: eine Häuserreihe und außer den Figuren leere Straße, und den Figuren selbst: Bauern in Lodenmänteln und dem Hausburschen im Affen-Kostüm oder einem jungen Charlie Chaplin.

Andererseits steht das Lied von der schönen Zukunft aber auch für den »Charm Song«. Dieser bezeichnet laut Programmheft eine »optimistische Gesangsnummer, die das Publikum verzaubern und für die Figur einnehmen soll.« Das gelingt sowohl bei der Figur Eliza selbst als auch bei ihrem Gegenüber, Professor Higgins. Er, von der Profession her Phonetiker, holt aus ihr nach mühevoller Arbeit, die auch seine Bedientesten stark in Anspruch nimmt, das Beste aus ihr heraus: Am Ende spricht sie klar und deutlich, nach einem anfänglichen Fauxpas bei einem Reitertreffen, ihre Sätze aus.

https://www.youtube.com/watch?v=D1ORn5o0wtI

(Trailer: Badisches Staatstheater Karlsruhe)

Im Zusammenspiel überzeugen Higgins und Eliza in den Nummern, innerhalb derer sie streiten und in denen Eliza durch Schönheit und Eleganz überzeugt und damit gleichzeitig Higgins in den Schatten stellt. Wie dieser im »Eleven o’ Clock«-Song, der Schlussnummer, »die oft der dramaturgische Höhepunkt eines Musicals ist«, singt, ist er am Ende des Zwei-Akters – wie es von der Form her für ein Musical in der Art typisch ist – davon überzeugt: »Ich bin gewöhnt an ihr Gesicht.« Damit ist klar: Nicht nur bei Eliza hat ein Rollenwechsel, gemäß ihres sozialen Aufstiegs, stattgefunden. Auch der arrogante, Frauen verachtende ewige Junggeselle, der durch einzelne Songs, meist im Austausch mit seinem Gegenüber Oberst Hugh Pickering (charmant und überzeugend: Pavel Fieber a. G./Peter Pichler a.G.) auffällt – zum Beispiel dann, wenn er Eliza als »Rinnsteinpflanze« bezeichnet, aus der er eine Herzogin mache – hat sich gewandelt. Nachdem er anfangs etwa davon singt »Frauen sind irrational« und seien zudem »nicht ganz so dicht«, Männer dagegen »von sanftem Gemüt durchwebt«, fühlt er gegen Ende des Stückes hin ein ganz anderes Gefühl in sich heranreifen: die Liebe zu Eliza, weg aus der Rolle eines allein ihm untergeordneten und zum Schutz befohlenen Wesens.

In Anlehnung an die Vorlage des ›Pygmalion‹ von Bernard Shaw ist es wohl so, dass er aufgrund seiner emanzipierten und starken Mutter, die sich im Stück nicht nur mit Eliza verbündet, sondern auch in der Frauenbewegung engagiert – ebenfalls persönlichkeitsstark und überzeugend: die Suffragetten, die zwischen den Folgen immer wieder mit »Votes for Women«-Plakaten über die Bühne laufen –, ein vermeintliches Liebes- und Arroganzproblem hat. Leider bleibt die Bedeutung der Suffragetten ohne die Lektüre des Programmheftes zunächst unklar.

Sprache oder »Taten, nicht Worte«?

Professor Higgins bemerkt jedenfalls zu spät, was er an der vermeintlich schwächeren, in der Tat aber resoluten Eliza, hätte haben können. Im Gegensatz zu klassischen Varianten des Stückes kommen weder Eliza und Higgins noch Eliza und Freddy (sympathisch und gesanglich stark: Cameron Becker/James Edgar Knight), ihr Verehrer im Stück, zusammen. Klar ist nur: Eliza distanziert sich von Higgins mit einem klaren »Ich heirate Sie nicht einmal, wenn Sie mich bitten würden« und wird dadurch mehr zu sich selbst, und damit auch zur Vorreiterin der Demonstration einer selbstbewussteren Frauenrolle, wie sie eben die Suffragetten unterstreichen sollen, gerade durch den Schriftzug im Gedenken an eine der ersten Frauenrechtlerinnen, Emily Davison. Dieser trägt die Aufschrift »Taten, nicht Worte.«

Professor Higgins bemerkt jedenfalls zu spät, was er an der vermeintlich schwächeren, in der Tat aber resoluten Eliza, hätte haben können. Im Gegensatz zu klassischen Varianten des Stückes kommen weder Eliza und Higgins noch Eliza und Freddy (sympathisch und gesanglich stark: Cameron Becker/James Edgar Knight), ihr Verehrer im Stück, zusammen. Klar ist nur: Eliza distanziert sich von Higgins mit einem klaren »Ich heirate Sie nicht einmal, wenn Sie mich bitten würden« und wird dadurch mehr zu sich selbst, und damit auch zur Vorreiterin der Demonstration einer selbstbewussteren Frauenrolle, wie sie eben die Suffragetten unterstreichen sollen, gerade durch den Schriftzug im Gedenken an eine der ersten Frauenrechtlerinnen, Emily Davison. Dieser trägt die Aufschrift »Taten, nicht Worte.«

Nicht zu vergessen ist im Musical auch die überragende Rolle der Mrs. Pearce, Higgins‘ Hausdame, die durch Wortgewalt und Autorität (dementsprechend charakterlich überzeugend: Christina Niessen/Ks. Tiny Peters) immer wieder die Fäden beisammenhält und die Personen im Stück zum richtigen Handeln anleitet.

Hoffen wir also, dass der Rezeption des Stückes weitere Taten folgen. Überzeugend und beeindruckend ist es auf jeden Fall, und dementsprechend einen Besuch genauso wert wie eine Nachahmung und Wiederholung.

| JENNIFER WARZECHA

| Alle Fotos: Foto: FALK VON TRAUBENBERG

Titelangaben

My Fair Lady – Badisches Staatstheater Karlsruhe

Musical in zwei Akten von Frederick Loewe & Alan J. Lerner

In deutscher Sprache mit deutschen & englischen Übertiteln

MUSIKALISCHE LEITUNG: Steven Moore

REGIE: Sam Brown

BÜHNE: Annemarie Woods

Termine

B-PREMIERE: Freitag, 18.12., 20:00-23:15 – GROSSES HAUS

31.12., 19:00-22:45 – GROSSES HAUS

17.01., 19:00-22:15 – GROSSES HAUS

24.01., 15:00-18:15 – GROSSES HAUS

28.01., 20:00-23:15 – GROSSES HAUS

28.02., 19:00-22:15 – GROSSES HAUS

(weitere Termine)