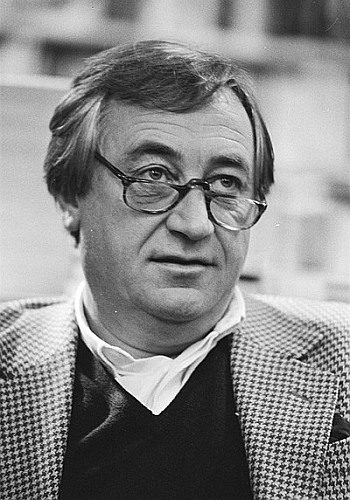

Menschen | Zum Tod des Literatur-Nobelpreisträgers Imre Kertész

»Ich nehme mich nicht so ernst, tue nicht so, als ob ich etwas Wichtiges auf dieser Welt machen könnte. Ich spiele mit meinen Erfahrungen, mit meinem Leben. Etwas zu schreiben ist ein Spiel«, bekannte Imre Kertész 2006 in einem Interview mit der ›Zeit‹. Vornehme Zurückhaltung, leicht kokettes Understatement und spitzzüngige Ironie klingen aus diesen Worten – ein auch für Kertész‘ literarisches Werk durchaus charakteristischer Tonfall. Von PETER MOHR

»In Ungarn bin ich zum Nationalhelden geworden. Ich muss diese Rolle annehmen. Wir sind gespalten, Liberale und Nationalisten stehen sich unversöhnlich gegenüber. Meine Aufgabe heißt jetzt: Frieden machen«, hatte Kertész 2003 in einem Interview betont. Seine nach der Nobelpreisverleihung enorm gewachsene Popularität genoss Kertész, der viele Jahre in Berlin lebte, in vollen Zügen und kam vielen internationalen Einladungen nach. So war er u.a. 2007 Gastredner bei der Auschwitz-Gedenkstunde im Deutschen Bundestag. Kertész hielt keine politische Rede, sondern las vor den damals überraschten Abgeordneten aus seinem Roman ›Kaddisch für ein nicht geborenes Kind‹.

»In Ungarn bin ich zum Nationalhelden geworden. Ich muss diese Rolle annehmen. Wir sind gespalten, Liberale und Nationalisten stehen sich unversöhnlich gegenüber. Meine Aufgabe heißt jetzt: Frieden machen«, hatte Kertész 2003 in einem Interview betont. Seine nach der Nobelpreisverleihung enorm gewachsene Popularität genoss Kertész, der viele Jahre in Berlin lebte, in vollen Zügen und kam vielen internationalen Einladungen nach. So war er u.a. 2007 Gastredner bei der Auschwitz-Gedenkstunde im Deutschen Bundestag. Kertész hielt keine politische Rede, sondern las vor den damals überraschten Abgeordneten aus seinem Roman ›Kaddisch für ein nicht geborenes Kind‹.

»Kertész beschreibt in seinem Werk die Zerbrechlichkeit des Einzelnen in einem barbarischen Geschichtsverlauf«, hieß es 2002 (absolut zutreffend) in der Begründung des Stockholmer Nobelpreiskomitees. Der ungarische Schriftsteller war immer ein querdenkender Individualist, der sich weder literarisch noch politisch in die gängigen »Schubladen«-Kategorien einordnen ließ. Er hatte sich als ehemaliger KZ-Häftling stets vehement gegen den »widerwärtigen Stempel des Opfers« gewehrt und immer wieder beharrlich seine ureigene Form des intellektuellen Nonkonformismus verteidigt: »Ich bin ein anderer Jude. Was für einer? Ein Keinerlei-Jude. Ich bin anders.«

Kertész‘ »geistige Heimat« lag immer in der Literatur. Spätestens seit dem Erfolg seines ›Roman eines Schicksallosen‹ (dt. 1996, Rowohlt) wurde sein Name in der ersten Garnitur der europäischen Romanciers geführt. Erst zwanzig Jahre nach der Erstveröffentlichung in Ungarn erschien dieser erschütternde Auschwitz-Roman, mit dessen Niederschrift der Autor schon 1960 begonnen hatte, in deutscher Übersetzung. Ein Thema, das ihn zeitlebens beschäftigt hat: »Gegen mich wird vorgebracht, ich schriebe nur über ein einziges Thema (nämlich Auschwitz) und sei somit nicht repräsentativ für Ungarn.«

Imre Kertész, am 9. November 1929 in Budapest geboren, wurde 1944 von den Nazis deportiert, überlebte die Konzentrationslager Buchenwald und Auschwitz, machte nach seiner Rückkehr nach Budapest 1948 sein Abitur und arbeitete dann als Journalist bei der später von den Kommunisten übernommenen Tageszeitung ›Világosság‹. Seine ersten künstlerischen Gehversuche machte Kertész als Textschreiber für Musicals, dann begann er Romane, Erzählungen, Essays und Theaterstücke zu schreiben und machte sich überdies als Übersetzer von Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Hugo von Hofmannsthal, Elias Canetti, Joseph Roth und Ludwig Wittgenstein rasch einen Namen. Im Mittelpunkt seines literarischen Werks stand die Trilogie, die Kertész mit dem ›Roman eines Schicksallosen‹(1975) eröffnete und mit den Romanen ›Fiasko‹ (1988) und ›Kaddisch für ein nichtgeborenes Kind‹ (1989) fortsetzte. Der Zeitzeuge des Grauens vermied es, allzu stark aus dem Blickwinkel der Opfer zu schreiben, sondern bevorzugte als Erzählperspektive eine Art höhere moralische Instanz – inspiriert von einem ideologiefreien Humanismus.

Als letztes bedeutendes Werk war der schmale Roman ›Liquidation‹ (2003) erschienen. Darin steht – man darf autobiografische Parallelen vermuten – ein ungarischer Intellektueller im Zentrum, der mit dem Verlust der alten politischen Strukturen (der Fall des »Eisernen Vorhangs«) auch die Bodenhaftung im Alltag verliert. Imre Kertész‘ Bücher eignen sich ganz und gar nicht für die schnelle Lektüre zwischendurch, denn sie stecken voller hintergründiger Anspielungen, listenreicher Verschachtelungen und nur mäßig getarnter Querverweise auf frühere Werke. ›Fiasko‹ zu lesen, ohne den ›Roman eines Schicksallosen‹ zu kennen, dürfte ein schwieriges Unterfangen sein, denn Kertész‘ Gesamtwerk kommt wie ein gigantisches Puzzle daher. Fehlt ein Mosaiksteinchen, fügt sich der Rest nicht zu einer harmonischen Einheit. Ein Abschlussband der Tagebücher des Nobelpreisträgers soll im Herbst unter dem Titel ›Der Betrachter – Aufzeichnungen 1991 bis 2001‹ bei Rowohlt erscheinen.

Gestern ist der bedeutende Romancier und singuläre Versöhnungskünstler Imre Kertész nach langer Krankheit in Budapest im Alter von 86 Jahren gestorben.