Live | Bühne: STOMP

Es ist ein Rhythmusspektakel der besonderen Art, das seit mehr als fünfzehn Jahren für Furore sorgt! Die Macher von ›STOMP‹ erfinden für die Perkussions-Kunst eine völlig neue Identität. Dies schafft das Ensemble einzig und allein durch Fingerschnippen, Besenschwingen, Feuerzeugklicken und Mülltonnenklappern. Man kann sagen, dass die Darsteller neue Maßstäbe im Trommeln setzen.

ANNA NOAH will wissen, ob Schrott allein wirklich für eine gelungene Abendunterhaltung taugt.

›STOMPS‹ Geburt und Aufstieg

Die Erfinder Luke Cresswell (ein passionierter Schlagzeuger) und Steve McNicholas (Geiger, Gitarrist, Sänger und Pianist) trafen sich als Fremde in Edinburgh und freundeten sich an. Ihre gemeinsame Leidenschaft galt dem Sammeln von Schrott und Alltagsplunder. Diese Altwaren benutzten sie als Rhythmus-Instrumente und inszenierten damit innovative Drum-Shows. Nebenbei kreierten die beiden ein paar Werbespots für diverse Industrieprodukte (Bier). Das verschaffte ihnen das Startkapital, um ›STOMP‹ auf die Bühnen der Welt zu bringen. Nun »stompen« sie eifrig durch alle Kontinente. Und nicht nur ihre Bühnenshow war von Erfolg geprägt: 2015 verlieh die Universität Brighton den beiden Erfindern die Ehrendoktorwürde.

Die Erfinder Luke Cresswell (ein passionierter Schlagzeuger) und Steve McNicholas (Geiger, Gitarrist, Sänger und Pianist) trafen sich als Fremde in Edinburgh und freundeten sich an. Ihre gemeinsame Leidenschaft galt dem Sammeln von Schrott und Alltagsplunder. Diese Altwaren benutzten sie als Rhythmus-Instrumente und inszenierten damit innovative Drum-Shows. Nebenbei kreierten die beiden ein paar Werbespots für diverse Industrieprodukte (Bier). Das verschaffte ihnen das Startkapital, um ›STOMP‹ auf die Bühnen der Welt zu bringen. Nun »stompen« sie eifrig durch alle Kontinente. Und nicht nur ihre Bühnenshow war von Erfolg geprägt: 2015 verlieh die Universität Brighton den beiden Erfindern die Ehrendoktorwürde.

Steve McNicholas sagte in einem Interview: »Es begann mit einer Gruppe; später wurde es eine Show.«

Mit den Jahren hat sich ›STOMP‹ – genau wie seine Macher – weiterentwickelt und dürfte jetzt weit mehr als nur eine simple Trommel-Show sein.

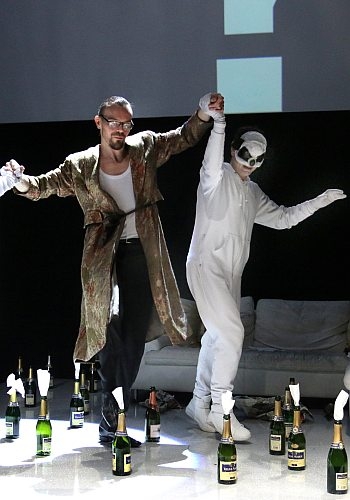

90 Minuten voller Körpereinsatz

›Stomp‹ wird in 90 Minuten durchgezogen. Ohne Sprache werden die acht eigenwilligen Charaktere über rhythmische Choreographien eingeführt. Der Zuschauer erfährt viele Details aus ihren raffinierten Gestiken und Mimiken, die Pantomime gleichen. Das liegt an den nicht festgelegten Rollen der Darsteller. Jeder bringt etwas Einzigartiges in die Show ein. Einer ist eher rhythmisch begabt, ein anderer hat komödiantisches Talent oder ist sehr beweglich. Doch eins gilt für alle gleich: Sie müssen sich in irgendeiner Form zusammenraufen, mit Schrott trommeln und darüber einen Aspekt ihrer Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Der so geschaffene Charakter sollte in die Welt von ›STOMP‹ passen, in der Rhythmus die einzige Sprache sein darf.

Und hier zeigt sich, dass niemals einer »danebentrommelt«, alle bleiben in ihrem einzigartigen Takt, der aber auch im Zusammenspiel großartig funktioniert. Manchmal gibt es kleine Machtkämpfe unter den Darstellern. Faszinierend, denn gerade die individuellen Eigenheiten machen den Reiz der Show aus, die völlig ohne roten Faden auskommt.

Verschiedene Aufführungen sind dadurch sehr facettenreich – je nachdem, wie die persönliche Performance des Einzelnen mit dessen Rolle variiert.

Das alles passiert ohne den mittlerweile üblichen LED-Screen, die Bühne zeigt lediglich einen simplen Hinterhof mit Mülltonnen und Feuerleitern, über die die Darsteller in den oberen Teil der Szenerie gelangen.

Ausdrucksstarke Charaktere

Obwohl der Zuschauer nie ein Wort zu hören bekommt, kristallisieren sich doch innerhalb der Aufführung zwei Charaktertypen mit hohem Wiedererkennungswert heraus.

Die Truppe hat einen Anführer: Dieser eröffnet und beendet die Show. Außerdem hat er einen direkten Draht zum Publikum, geht öfter an den Bühnenrand und animiert zum Mitmachen. Im Falle von ›Stomp‹ bedeutet das: Klatschen und Stampfen. Und das mit großem Erfolg – teilweise übertönten die Zuschauer die Darsteller. Nebenbei muss der Anführer auch die anderen Darsteller auf der Bühne dirigieren.

Des Weiteren fällt eine Figur auf, die irgendwie aus den von den anderen kreierten Bildern herausfällt. Eine Art Außenseiter, der stets dazugehören will, aber von niemandem für voll genommen wird. Trotzdem behauptet er bravourös seine Rolle, wieder und wieder. Dabei sorgt er für etliche Lacher.

Weiterhin gab es Huldigungen für den Drummer der Beatles: Ringo, sowie für ›Doctor Who‹.

(Ein untrügliches Kennzeichen dafür, dass die Macher der Show Briten sind!)

Vielseitige Klänge für jeden Rhythmustyp

Alle Bühnencharaktere entlocken ihre Klänge den Dingen des Alltags. Angefangen bei der hauchzarten Serenade auf Streichholzschachteln und dem Besenschwingen über das zündende Feuerzeug-Stakkato bis schließlich zum großen Mülltonnen-Finale, gibt es viel zu staunen: Wussten Sie, dass man auch beim Abwaschen auf Edelstahlspühlen eine Menge Trommel-Spaß haben kann? Aber machen Sie das bloß nicht nach!

Die Show bietet zwischen den ruhigeren Nummern einen explodierenden, impulsiven Sound für alle Altersgruppen, der manchmal auch ganz schön aggressiv wirkt. Eins dürfte feststehen: Es gibt stetig mehr Bewunderer der rhythmusfanatischen Alleskönner. ›STOMP‹ muss ein eigener Kosmos bleiben, der stetig weiter wächst.

Was in den Straßen Großbritanniens mit Händen, Füßen und ein paar Besen begann, ist mittlerweile zu einem weltweiten Phänomen geworden.

| ANNA NOAH

| Fotos STEVE MCNICHOLAS

Titelangaben

STOMP (BB Promotion)

nach einer Idee von: Luke Cresswell und Steve McNicholas