Mit zunehmendem Alter schien sein künstlerischer Blick immer weiter zurückzuschweifen. Eine Sekretärin aus den 1960er Jahren stand im Mittelpunkt von Friedrich Christian Delius‘ letztem Roman ›Die Liebesgeschichtenerzählerin‹ (2016). Auch die stark autobiografische Erzählung ›Die Zukunft der Schönheit‹ (2018) war in der gleichen Zeit angesiedelt und erzählte von einem jungen Mann aus der hessischen Provinz und dessen musikalischem Erweckungserlebnis in einem New Yorker Jazzclub. Melancholie hatte Einzug gehalten in das Werk des einstigen »Rebellen«. Von PETER MOHR

Als Friedrich Christian Delius 2011 mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wurde, reagierte die literarische Öffentlichkeit auf seltsame Weise unentschieden. »Guter Mann, falsche Wahl«, hieß es in der ›Süddeutschen Zeitung‹, und auch die ›FAZ‹ attestierte eine »etwas flaue Entscheidung.« Niemand sprach von einem Fehlurteil, niemand stellte in Abrede, dass Delius eine wichtige, vor allem kritische Stimme in der deutschen Nachkriegsliteratur ist, aber den großen dichterischen Lorbeerkranz wollten ihm einige Kritiker dann doch nicht flechten. Ihm fehle die Singularität und bisweilen auch die klare poetische Sprache, lauteten die Einwände.

Als »kritischen, findigen und erfinderischen Beobachter« hatte die Darmstädter Akademie Delius in ihrer Urteilsbegründung gerühmt und damit einen Autor ausgezeichnet, der ein halbes Jahrhundert auf hohem künstlerischen Niveau und mit großem aufklärerischen Impetus die deutschsprachige Nachkriegsliteratur bereichert hat.

Delius, der am 13. Februar 1943 in Rom als Sohn eines Pfarrers geboren wurde und in Nordhessen aufwuchs, nahm als blutjunger Student bereits 1964 an der Gruppe-47-Tagung im schwedischen Sigtuna teil. Nach seinem Studium in Berlin bei Walter Höllerer, dass er 1971 mit der Promotion abschloss, war er einige Jahre (neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit) als Lektor in verschiedenen Verlagen tätig.

In der Literaturszene sorgte Delius 1972 zum ersten Mal für Furore – mit der Veröffentlichung des kritischen Prosabandes ›Unsere Siemens-Welt‹, der eine lange juristische Auseinandersetzung mit dem Konzern auslöste. Fortan hatte Delius mit dem Etikett »politischer Schriftsteller« zu leben, zumal er später auch den »Deutschen Herbst« zum Sujet machte. Sein Roman ›Mogadischu Fensterplatz‹ (1987) ist noch heute eines der beklemmendsten literarischen Werke über den blutigen RAF-Terrorismus.

»Jedes Buch entsteht aus neuen Fragen, aus neuen Erfahrungen heraus«, hatte Delius 2013 in einem Interview rückblickend über seine eigene Arbeit erklärt. Und immer bewegte er sich dabei auf einem schmalen Grat, denn er war stets bestrebt, Kunst und politisches Engagement, den Dichter und den kritischen Zeitgenossen in sich selbst irgendwie unter einen Hut zu bringen.

Sein gelungenstes, emotionalstes und poetischstes Buch ist die 2006 erschienene stark autobiografische Erzählung ›Bildnis der Mutter als junge Frau‹. Darin rekonstruiert Delius auf äußerst einfühlsame, aber unpathetische Weise einen Nachmittag im Leben seiner Mutter – rund vier Wochen vor der eigenen Geburt. Das wirkt ziemlich gewagt, zumal der Autor diesen schmalen Text in einem unstrukturierten Rede- und Bilderfluss in der dritten Person ohne einen einzigen Punkt abgefasst hat. Die Simultanität zwischen visuellen Eindrücken auf dem Spaziergang durch Rom und Reflexionen über die Kriegszeit wird dadurch allerdings eindrucksvoll verstärkt. Delius beschreibt seine Mutter darin als eine Art »unglücklich Glückliche«, denn die Ungewissheit über das Wohlergehen ihres in den Kriegswirren nach Afrika abkommandierten Mannes quälte sie immerfort.

»Eigensinnig und offen für alles, oder sagen wir, für möglichst viel. Hauptsache unideologisch. Und du musst der bleiben, der du sein willst«, das hatte sich der leidenschaftliche Fußballfan Delius für seine Rolle als »kritischer Un-Ruheständler« auf die literarischen Fahnen geschrieben. Am Montag ist Delius in Berlin im Alter von 79 Jahren gestorben.

| PETER MOHR

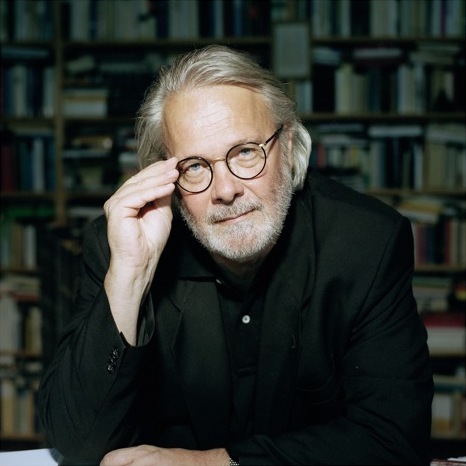

| FOTO: Amrei-Marie, Friedrich Christian Delius 2012, CC BY-SA 3.0 [Crop: TITEL]