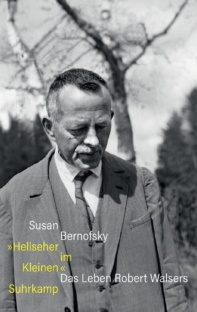

Robert Walser wurde bereits als junger Schriftsteller über sein Geburtsland Schweiz hinaus von vielen bewundert, so auch von seinen Zeitgenossen Franz Kafka, Robert Musil, Hermann Hesse, Walter Benjamin, Thomas Mann und Stefan Zweig. In seinem späteren Leben hingegen war er, so seine Biografin Susan Bernofsky, »fast vergessen, eine Vergessenheit, die ihn überdauerte.« Erst nach seinem 100. Geburtstag im Jahre 1978 wurde sein schriftstellerisches Werk wiederentdeckt und »von neuen Generationen von Lesenden und Literaturwissenschaftler:innen begeistert aufgenommen.« Von DIETER KALTWASSER

Ihre Biografie ›Hellseher im Kleinen – Das Leben Robert Walsers‹ ist akribisch recherchiert und bei aller literaturwissenschaftlichen Gelehrsamkeit brillant geschrieben. Die Biografie ist nicht nur eine Darstellung seines Lebens, sondern auch eine genaue Exegese seines literarischen Schaffens und sie zeigt uns einen Autor, »einen Meister, der auf seinem Weg auf viele Hindernisse stieß, aber seiner Kunst unbeirrt treu blieb.« Es ist ein mitfühlendes Porträt eines Künstlers, zuweilen traurig in all seinem Realismus, das Walsers urban-nomadisches Leben schildert, das er zwischen möblierten Zimmern und Städten, zwischen langen, einsamen Spaziergängen, zwischen Ruhm und völliger Isolation führte.

Ihre Biografie ›Hellseher im Kleinen – Das Leben Robert Walsers‹ ist akribisch recherchiert und bei aller literaturwissenschaftlichen Gelehrsamkeit brillant geschrieben. Die Biografie ist nicht nur eine Darstellung seines Lebens, sondern auch eine genaue Exegese seines literarischen Schaffens und sie zeigt uns einen Autor, »einen Meister, der auf seinem Weg auf viele Hindernisse stieß, aber seiner Kunst unbeirrt treu blieb.« Es ist ein mitfühlendes Porträt eines Künstlers, zuweilen traurig in all seinem Realismus, das Walsers urban-nomadisches Leben schildert, das er zwischen möblierten Zimmern und Städten, zwischen langen, einsamen Spaziergängen, zwischen Ruhm und völliger Isolation führte.

Nachdem Walser die Schule mit vierzehn Jahren aus finanziellen Gründen hatte abbrechen müssen, machte er in Biel eine Lehre als Bankkaufmann, träumte aber davon, Schauspieler zu werden, so Bernofsky. Nach Zürich umgezogen, »wo er in der Buchhaltung einer Versicherung arbeitete, veröffentlichte er seine ersten Gedichte und gab anschließend seine Stelle wieder auf, um sich ganz dem Schreiben zu widmen.« Nach dem Erscheinen seines ersten Buchs ›Fritz Kocher‘s Aufsätze‹, zog er nach Berlin, wo bereits sein Bruder Karl als Kunstmaler und Bühnendekorateur tätig war.

Selbst als Walser begann, als Schriftsteller erste Erfolge zu haben, er schrieb in Folge drei Romane, die aber alle kein großes Publikum erreichten; sie waren, schreibt die Biografin, »zu verschroben, zu ostentativ schlicht, zu schweizerisch. Und obwohl seine Kurzprosa von anderen Schriftstellern gefeiert wurde, »Kafka liebte es, Walser zu deklamieren, hatte der junge Träumer seine Glanzzeit bald überschritten und bekam eine Schreibblockade.« Deprimiert zog er wieder in die Schweiz zurück.

Er begann nun mit Formen der Kurzprosa zu experimentieren, die er im Laufe der nächsten zwei Jahrzehnte, »zu hochmodernen Meisterwerken fortentwickelte, seiner eigentlichen Leistung.« Unter Walsers Protagonisten finden wir »Kinder, gesellschaftliche Außenseiter, Künstler, die Armen, Abgesonderten und Vergessenen.« Diese Figuren neigen dazu, schreibt die Biografin, »in wohlgeformten, langen Sätzen zu sprechen, deren Komplexität und Intelligenz die vordergründige Unscheinbarkeit derjenigen Lügen straft, die sie von sich geben.« Walsers literarische Welt ist von Ironie durchdrungen.

Ursprünglich galt Walser als »writer‘s writer«, den viele andere Schriftsteller vor allem für seine beeindruckende Kurzprosa feierten. Auch seine drei berühmten Romane ›Geschwister Tanner‹, ›Der Gehülfe‹ und ›Jakob von Gunten‹ wie auch seine Kurzprosa-Bände und seine Novelle »Der Spaziergang« faszinierten sie. Heutzutage ist Robert Walser als eine, so Bernofsky, »der ungewöhnlichsten und originellsten Stimmen des frühen 20. Jahrhunderts anerkannt.« Für nicht wenige ist er der größte Schweizer Schriftsteller überhaupt.. Wobei wohl kein Adjektiv schlechter zu ihm passen will als gerade »groß«, denn keiner hat sich so gern so klein gemacht wie er. Er war Diener auf einem schlesischen Schloss, »Gehülfe« bei einem Ingenieur und Schreiber. Sein Leben, das vor allem aus häufigen Wohnungs- und Stellungswechseln bestand, aus Manuskripteinsendungen an Zeitungsredaktionen und bitterbösen Briefen, wenn Manuskripte entweder nicht gedruckt oder seine hohen Honorarforderungen nicht erfüllt wurden, machte es seinen Biografen alles andere als leicht.

Auch Walsers Briefe erzeugen eine eigentümliche Faszination beim Lesen; der Übergang zur literarischen Prosa ist geradezu fließend. Walser findet für die Beziehung von biografischer Realität und literarischer Verwandlung folgende Formulierung: »Als ob beim Schaffen Leben und Kunst nicht zusammen heimtückisch, wie auf einer Nadelspitze, auf der Lauer säßen.«

Ein Bestsellerautor war Walser nicht. 1904 machte ihm der Insel-Verlag, als er ein Nachhonorar für ›Fritz Kocher‘s Aufsätze‹ forderte, deutlich, »dass von 1300 Exemplaren der Auflage bisher erst 47 Exemplare abgesetzt worden sind«. Ende der 1920er-Jahre ging auch die Kleinprosa-Absatzrate zurück. Walser verlagerte sein Schreiben in das »Bleistiftgebiet« seiner »Mikrogramme«: Er schrieb seine Texte in winzig kleiner Schrift, als wollte er vielleicht auch sein Werk zum Verschwinden bringen. Ein Konvolut von 526 nachgelassenen Blättern mit einer Schriftgröße von 1,5 bis 3 Millimetern.

Walsers Selbsteinweisung in die psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt Waldau nach einer schweren psychischen Krise im Jahr 1929 hatte einen deutlichen Rückgang der dichterischen Produktion und der Veröffentlichungen zur Folge. Im Jahr 1933 dann seine Überführung in die Heil- und Pflegeanstalt Herisau und die anschließende Entmündigung – und sein endgültiges literarisches Verstummen bis zu seinem Tod. Walsers Kommentar: »Ich bin nicht hier, um zu schreiben, sondern um verrückt zu sein.« Seine Biografin schreibt über die Anstaltsjahre, die ein ganzes Drittel seiner Lebensspanne umfassen: »Später dann zog er sich, getrieben von einem Gefühl der Sinnlosigkeit, so weit in sich selbst zurück, dass seine Schriften oft nur für seine eigenen Augen bestimmt zu sein schienen. Damit begann eine Ära der Resignation und schließlich der Stille.«

Auch Carl Seelig, der Freund und Förderer Robert Walsers, prägte mit seinen ›Wanderungen mit Robert Walser‹ das Weiterleben von Walsers Werk. Sie zeigen den in Herisau internierten, für die Welt verstummten Dichter als einen bei aller Zurückhaltung dennoch höchst selbstbewussten Autor und hellwachen Zeitgenossen.

Auf die Frage, woher Robert Walsers Figuren in seiner Prosa stammen, gibt uns Walter Benjamin in seinem berühmten Walser-Essay einen Hinweis: »Sie kommen aus der Nacht, wo sie am schwärzesten ist, einer venezianischen, wenn man will, von dürftigen Lampions der Hoffnung erhellten, mit etwas Festglanz im Auge, aber verstört und zum Weinen traurig. Was sie weinen, ist Prosa. Denn das Schluchzen ist die Melodie von Walsers Geschwätzigkeit. Es verrät uns, woher seine Lieben kommen. Aus dem Wahnsinn nämlich und nirgendwoher sonst. Es sind Figuren, die den Wahnsinn hinter sich haben und darum von einer so zerreißenden, so ganz unmenschlichen, unbeirrbaren Oberflächlichkeit bleiben. Will man das Beglückende und Unheimliche, das an ihnen ist, mit einem Worte nennen, so darf man sagen: sie sind alle geheilt.«

Robert Walser starb am ersten Weihnachtstag 1956 auf einem einsamen Spaziergang im Schnee an einem plötzlichen Herztod. »Er starb mit dem Blick in den Himmel, eine Hand auf dem Leib, in der anderen eine Handvoll Schnee,« heißt es in der Biografie. Die herbeigerufene Polizei dokumentierte die Szene fotografisch.

Titelangaben

Susan Bernofsky: »Hellseher im Kleinen«. Das Leben Robert Walsers

Aus dem Englischen von Michael Adrian

Berlin: Suhrkamp Verlag 2025

535 Seiten, 38 Euro

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen

| Leseprobe