Menschen | Joel F. Harrington: Die Ehre des Scharfrichters

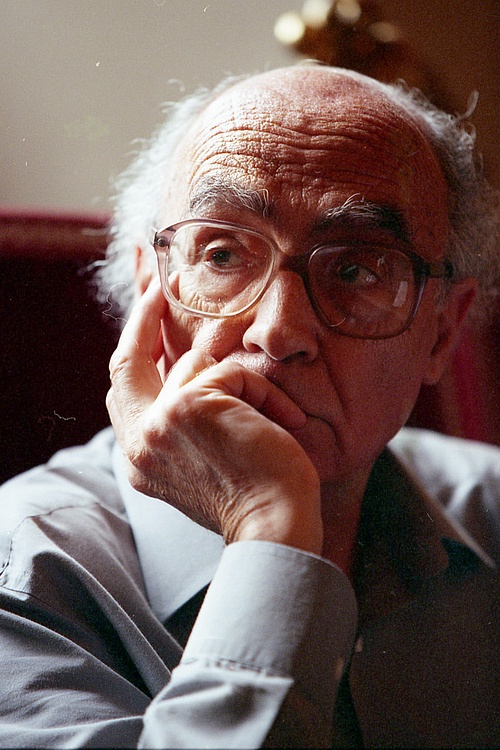

Gleich, wie sie heißen, Scharfrichter, Henker, Folterer, in unseren Köpfen entsteht eine bestimmte Vorstellung. Eine düstere Gestalt, das Gesicht oft hinter einer schwarzen Maske versteckt, die im Namen einer unheimlichen Macht eines barbarischen Zeitalters Menschen sinnlos Schreckliches antut. Unsere Vorstellung und die Realität eines Scharfrichterlebens in der frühen Neuzeit aber unterscheiden sich deutlich voneinander. Der US-amerikanische Historiker Joel F. Harrington ist für sein Buch ›Die Ehre des Scharfrichters‹ sozusagen in den Kopf eines Henkers im späten 16. Jahrhundert geschlüpft und kann Überraschendes berichten. Von MAGALI HEISSLER

Ausgangspunkt und Grundlage für Harringtons eingehende Darstellung ist eine Besonderheit auch unter den ohnehin nicht breit gestreuten Selbstzeugnissen von Henkern und Scharfrichtern. Frantz Schmidt, der Scharfrichter des Titels, hatte dieses Amt in der Reichsstadt Nürnberg von 1573 bis zu seinem Tod 1618 inne. Nahezu durchgängig führte er eine Liste über die Hinrichtungen und die meisten Körperstrafen in seiner Amtszeit. Diese Liste, das sei gleich gesagt, enthält wenig persönliche Kommentare über die Art der Strafe und die Namen der Verurteilten hinaus.

Ausgangspunkt und Grundlage für Harringtons eingehende Darstellung ist eine Besonderheit auch unter den ohnehin nicht breit gestreuten Selbstzeugnissen von Henkern und Scharfrichtern. Frantz Schmidt, der Scharfrichter des Titels, hatte dieses Amt in der Reichsstadt Nürnberg von 1573 bis zu seinem Tod 1618 inne. Nahezu durchgängig führte er eine Liste über die Hinrichtungen und die meisten Körperstrafen in seiner Amtszeit. Diese Liste, das sei gleich gesagt, enthält wenig persönliche Kommentare über die Art der Strafe und die Namen der Verurteilten hinaus.

Harrington ist für seine ausgiebige Interpretation auf viele zusätzliche Informationen angewiesen. Seine Untersuchung ist ein geschickt zusammengesetztes Mosaik eines Lebens im ausgehenden 16. Jahrhundert. Dabei belässt er es aber nicht, er versteht es gut, den Kontext, der zu diesem individuellen Leben gehört, anschaulich zu machen. Die schwierigen Lebensbedingungen, die Krankheiten, die Abhängigkeit von Witterungsbedingungen für die Nahrungserzeugung, politische Konflikte, die nur zu schnell in Kriege mündeten, machten das Leben für die Menschen zu etwas sehr Fragilem. Unsicherheit herrschte, es lag in den Händen lokaler Autoritäten, Sicherheit zu schaffen. Eine Form davon war die Rechtsprechung und eine wesentliche Funktion davon wiederum der Scharfrichter. Ein Verdienst von Harringtons Biografie ist es, dass er den Zusammenhang zwischen dem Leben des Einzelnen, ›seines‹ Henkers, und den Bedingungen der Zeit nie aus den Augen lässt. Damit öffnet er den Leserinnen und Lesern die Augen für die damaligen Realitäten.

Schicksale

Nicht weniges in diesem Buch liest sich trotz der Informationsdichte atemberaubend. Das gilt keineswegs erst für die Details des Gefängniswesens, der scharfrichterlichen Aufgabenstellung und Arbeitsplatzbeschreibung oder der Folgen für die Angeklagten und Verurteilten. Das Abenteuer beginnt bereits bei Schmidts Vater. Dieser, eigentlich Förster, wurde vornehmlich aus einer Laune des Landesherrn Albrecht Alcibiades gezwungen, drei Verurteilte zu hängen. So geriet die ganze Familie in Verruf. Der Vater übte den Beruf eines Henkers weiterhin aus, Frantz Schmidt folgte ihm. Faszinierend lesen sich Details über die Ausbildung, Übungsköpfen an Rüben, später an Tieren, das Rätsel, wohin damalige Hundefänger die Tiere wohl gebracht haben, wird gelöst.

Eine Gesellenzeit folgt, die Wanderschaft, der übliche Ausbildungsweg muss man feststellen, auch wenn der Beruf ein ungewöhnlicher war. Bewerbungen, das Glück, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, eben Nürnberg, wo gerade eine Scharfrichterstelle frei geworden war. Eben dieses Glück und gute Zeugnisse waren zur Hand, um sie samt ordentlichem Einstiegsgehalt zu bekommen. Das war der Beginn einer wahrhaften Karriere zum berühmten Meister seines Stands.

Die andere Seite der Medaille bilden immer wieder Schlaglichter auf die, die es mit Schmidt zu tun bekamen. Mörderinnen und Mörder, Diebinnen, Brandstifter, Kinderbanden. Die Bestrafung fiel je nach Schwere der Tat aus, Strafe zielte auf Abschreckung und zugleich Erhalt der Autorität der Obrigkeit mit einer Mischung aus Gnade und Strenge. Der Nutzen war gering. Schmidts Liste zeigt, dass nicht wenige der insgesamt fast 400 Menschen, die er tötete, alte Kundinnen und Kunden waren. Vor dem Schwert oder Seil machten sie bereits mit seinen Ruten oder seinen Messern Bekanntschaft, die ihnen die Ohren verstümmelten.

Harrington erzählt so viel, wie der Rahmen seiner Untersuchung nur erlaubt, von den Täterinnen und Tätern. Besitzgier, magisches Denken, schiere Dummheit oder entsetzliche Armut, aber auch psychopathische Symptomatik finden sich. Ihr Tun liest sich ebenso grausig wie ihre Strafen. Schicksale auch hier in Hülle und Fülle. Interessant ist, dass Schmidt die Strafen offenbar nicht stumpfsinnig ausführte. Stellte sich die Unschuld eines Angeklagten heraus, wurde einer aufgrund falscher Anschuldigung gefoltert, wird Schmidts Zorn deutlich. Er muss eine klare Vorstellung davon besessen haben, was am Kontext seiner Zeit gemessen rechtens war und was nicht. Mit Eingaben und Verbesserungsvorschlägen wirkte Schmidt zudem im Lauf der Zeit daraufhin, dass sich Hinrichtungsmethoden änderten oder abgeschafft wurden, etwa, dass Ertränken von Frauen durch Hinrichtung mit dem Schwert ersetzt wurde.

Sein Leben zimmern

Aber nicht nur das Leben anderer lag in Schmidts Hand, vor allem kümmerte er sich um sein eigenes Fortkommen. Unehrlich geboren starb er als ehrlicher Mann, ein kaiserlicher Erlass machte das möglich. Harrington legt Schmidt das als Lebensplan aus, er bemüht sich, in jeder Lebensphase Indizien auszugraben, um die behauptete Zielstrebigkeit zu belegen. Eine Interpretation ex post ist heikel, aber es finden sich immerhin Hinweise, dass Schmidt eigene Vorstellungen von seinem Leben hatte. So scheint er Antialkoholiker gewesen zu sein, führte das Leben eines rundum anständigen Bürgers, achtete das Recht, auch das der Verurteilten. Beruflich arbeitete er mit höchster Sorgfalt, immer bemüht, sich als Arm der Gerichtsbarkeit zu sehen und nicht als Schlächter oder Folterer aus Eigenem. Er baute sich, wie bei Scharfrichtern üblich, eine Praxis als Wundarzt auf und muss auf diesem Gebiet sehr fähig gewesen sein, denn er genoss auch bei den Stadtbürgerinnen und –bürgern Nürnbergs Ansehen. Er lebte rechtschaffen nach den Gesetzen seiner Zeit, am sozialen Aufstieg nur durch den unehrlichen Stand gehindert.

Bei so manchen Interpretationen seines Tuns, vor allem aber Schmidts Denken gerät Harrington zuweilen zu sehr in moderne psychologisch geprägte Vorstellungen. Es gibt keinen Grund dafür zu spekulieren, ob Schmidt keinen Alkohol trank, weil er ihn mit eigenen unangenehmen Erlebnissen in Verbindung brachte, ob er in seelische Konflikte kam, weil er einerseits so oft in Gesellschaft von Kriminellen war, andererseits aber ehrbar sein wollte oder wie einsam er sich fühlen mochte. Zitate, die Behauptungen belegen sollen, stammen nicht selten aus älteren Epochen, es wird Bezug genommen auf Ereignisse, die höchstens indirekt Einwirkung gehabt haben, oft fehlen alle Grundlagen. Auch die Auslegung des Verzeichnisses von Schmidts Amtshandlungen scheint zuweilen etwas weit gegriffen. Wahrscheinlich muss man den Text sehr gut kennen, um etwaige Stimmungslagen des Schreibers in den Nuancen der Wortwahl ausmachen können. Viele und lange Zitate aus Originaltexten beweisen die Liebe des Autors zu seinem Untersuchungszeitraum, sind aber für ein Publikum, dem das Deutsch des 16. Jahrhunderts fremd ist, nicht unbedingt geeignet. Immerhin verzichtet Harrington ehrlich auf eigene Deutungen über Schmidts Familienleben, weil es dazu einfach kein Material gibt.

Tatsächlich bräuchte das Buch diese Spekulationen nicht, die die Leserinnen und Leser verführen, nach heutigen Maßstäben über einen Mann des ausgehenden 16. Jahrhunderts zu sinnieren, während sie weit besser daran tun, die Andersartigkeit der Rechtsvorstellungen zu erfassen und zu akzeptieren. Harrington liefert reichlich Material dafür und vor diesem Hintergrund versteht man am besten, wie Schmidt sein Leben zimmerte.

Entzauberung

Sehr gelungen ist das letzte Kapitel, in dem Harrington geradezu genüsslich schildert, wie romantisch-sentimentales Denken des nach-aufklärerischen 19. Jahrhunderts unsere Vorstellungen von Henkern prägt und damit gleich ein nach eigenen Gesetzmäßigkeiten funktionierendes Rechtssystem rundum in Verruf brachte. Angebliche Folterkeller, die schaurigen Masken, die Trivialliteratur bis heute gelten dem Nervenkitzel eines nicht selten arroganten Publikums, das sich »am historischen Vandalismus im Dienst des Geldes« ergötzt, wie er so richtig schreibt. Das ganze Kapitel ist eine gelungene Entzauberung eines Mythos und ein Aufzeigen so mancher Wunde in dem, was sich heute ›Kultur‹ nennt. Die Entzauberung ist vollkommen.

Sehr gut ausgesuchte Illustrationen aus zeitgenössischen Chroniken und Kupferstichen machen Harringtons Beschreibungen zusätzlich lebendig. Die Anmerkungen am Ende sind hin und wieder etwas kursorisch, der Index dafür überzeugt mit Rechtsbegriffen, den einzelnen Verbrechen und ihrer Strafe und beschränkt sich nicht nur auf Personen oder Ortsnamen. Ausgesprochen nützlich (und schön gemacht) sind die Karten im Vorsatz, vorne eine Skizze der Fürstentümer um Nürnberg mit all den Orten, an denen Frantz Schmidt sich während seines langen Lebens aufhielt, hinten eine Karte der Innenstadt von Nürnberg mit den Gefängnissen und dem Wohnhaus von Schmidt. Die Übersetzung von Norbert Juraschitz lässt auch Laien die Schwierigkeiten der historischen Fachsprache ohne größere Mühe meistern.

Titelangaben

Joel F. Harrington: Die Ehre des Scharfrichters. Meister Frantz oder ein Henkersleben im 16. Jahrhundert

(The Faithful Executioner. Life, Death, Honor and Shame in the Turbulent Sixteenth Century, 2013)

Deutsch von Norbert Juraschitz

München: Siedler 2014

400 Seiten. 24,99 Euro

Reinschauen

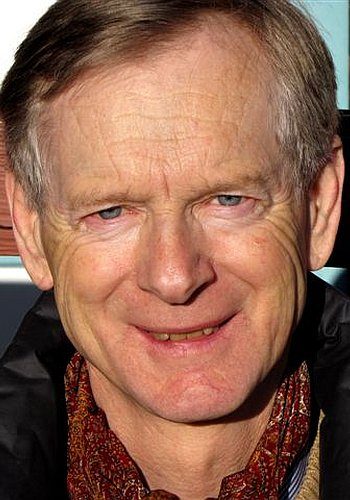

Nachdenken über Karl H. – Magali Heißler über Hazel Rosenstrauch: Karl Huß. Der empfindsame Henker