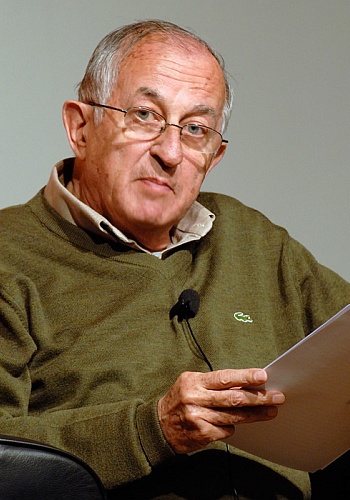

»Er versucht in Gleichnissen, eine fliehende Wirklichkeit sichtbar zu machen«, hieß es in der Begründung des Stockholmer Nobelpreiskomitees, als José Saramago 1998 (damals etwas überraschend) die wichtigste Auszeichnung der literarischen Welt verliehen wurde. In diesen Kontext fügt sich auch das Motto, das Saramago seinem Roman ›Die Stadt der Blinden‹ (1997) vorangestellt hatte: »Wer schauen kann, der sehe. Wer sehen kann, der betrachte.« Von PETER MOHR

In seinen letzten Lebensjahren sah sich Saramago harscher Kritik ausgesetzt. Er hatte mit markigen Worten Silvio Berlusconi und Nicolas Sarkozy attackiert und wurde des Antisemitismus‘ bezichtigt. Kurz vor seinem Tod war es zur Trennung vom Rowohlt Verlag gekommen, der sich geweigert hatte Saramagos israelkritisches Blogtagebuch zu veröffentlichen. Die deutschen Ausgaben seiner letzten (auch die posthumen) Bücher erschienen dann bei Hoffmann und Campe.

In seinen letzten Lebensjahren sah sich Saramago harscher Kritik ausgesetzt. Er hatte mit markigen Worten Silvio Berlusconi und Nicolas Sarkozy attackiert und wurde des Antisemitismus‘ bezichtigt. Kurz vor seinem Tod war es zur Trennung vom Rowohlt Verlag gekommen, der sich geweigert hatte Saramagos israelkritisches Blogtagebuch zu veröffentlichen. Die deutschen Ausgaben seiner letzten (auch die posthumen) Bücher erschienen dann bei Hoffmann und Campe.

»Ich stamme aus einer armen, mittellosen, ungebildeten Familie. Im Haus meiner Eltern gab es keine Bücher, und als Heranwachsender ging ich zum Lesen ausschließlich in öffentliche Bibliotheken. Ich war beinahe zwanzig Jahre alt, als ich mir die ersten eigenen Bücher kaufen konnte«, erklärte der Nobelpreisträger in einem Interview. Die soziale Herkunft war richtungsweisend für sein politisches Engagement. Jahrzehntelang war Saramago Mitglied der portugiesischen KP, für die er 2004 bei der Europawahl kandierte, vehementer Gegner des Salazar-Regimes und einer der intellektuellen Wegbereiter der Nelkenrevolution.

»Ich bin kein Pessimist, sondern bloß ein gut informierter Optimist.« Mit diesen Worten hatte sich Saramago kurz vor seinem 85. Geburtstag selbst charakterisiert.

Früh hatte er schon mit dem Schreiben begonnen, viele Jahre auch als Journalist im Tagesgeschäft gearbeitet, doch erst 1966 war sein erstes Buch unter dem Titel ›Os poemas possíveis‹ (dt.: Die möglichen Gedichte) erschienen.

José Saramago, der am 16. November 1922 in Azinhaga in der Provinz Ribatejo (rund hundert Kilometer von Lissabon entfernt) als Sohn eines Landarbeiters geboren wurde, war der erste und bis heute noch einzige Literaturnobelpreisträger aus Portugal.

In vielen seiner Werke favorisiert er tiefsinnige Allegorien, die er mit surrealistischen Elementen versieht. So trennte er im ›Steinernen Floß‹ (1990) die Iberische Halbinsel durch eine Naturkatastrophe vom europäischen Kontinent ab und ließ sie ins Meer treiben. Saramagos Antwort auf die damals noch in den Anfängen steckenden politischen Bestrebungen nach einem »Groß-Europa«, die unterschwellig ein Plädoyer für die Beibehaltung der nationalen Autonomie implizierte und gleichzeitig die Suche nach der ureigenen portugiesischen Identität beschrieb.

Später ließ er die Bewohner einer Stadt kollektiv erblinden (›Die Stadt der Blinden‹, 1997), arbeitete sich mit einer subtilen Allegorie am Thema des Clonens von Menschen ab (›Der Doppelgänger‹, 2004) und ließ ein ganzes Volk die Wahlen boykottieren (›Die Stadt der Sehenden‹, 2006). In diesen, leicht kafkaesken Kontext fügt sich auch sein letzter bedeutender, zu Lebzeiten erschienener Roman ›Eine Zeit ohne Tod‹ (2007), der mit dem Satz »Am darauffolgenden Tag starb niemand, und auch an keinem der nächsten Tage« beginnt.

In einem namenlosen Land verändert sich zur Jahreswende das Leben vollständig. Überall macht sich Hilflosigkeit breit, niemand stirbt, Journalisten beobachten die schwer kranken Patienten in den Krankenhäusern, die nicht von der Lebensbühne abtreten, die Bestatter bitten den Staat um zinslose Darlehen, in den Pflegeheimen droht der Kollaps, und die Politiker fürchten um das Rentensystem. Auch die Kirche klagt, denn ohne Tod gibt es auch keine Auferstehung.

Die Menschen werden schließlich zum Sterben außer Landes gebracht. Saramago vermischt das philosophische Thema der Unsterblichkeit mit herrlich humorvollen bürokratischen Verlautbarungen. Der brillante Essayist, der messerscharfe Gesellschaftskritiker und der ironische Humorist sind in diesem späten Roman noch einmal in einem harmonischen Gleichschritt marschiert.

José Saramago, der sich selbst in der Tradition seines großen Landsmannes Fernando Pessoa sah, dem er im Roman ›Das Todesjahr des Ricardo Reis‹ (1984) ein literarisches Denkmal setzte, war stets ein kühner Experimentierkünstler, der sich bis ins hohe Alter seinen jugendlichen Furor bewahrte. Er war streitbar und umstritten, gleichwohl ein begnadeter, mit vielen internationalen Preisen ausgezeichneter Romancier und mit fünf Ehrendoktortiteln dekoriert.

José Saramago, der sich selbst in der Tradition seines großen Landsmannes Fernando Pessoa sah, dem er im Roman ›Das Todesjahr des Ricardo Reis‹ (1984) ein literarisches Denkmal setzte, war stets ein kühner Experimentierkünstler, der sich bis ins hohe Alter seinen jugendlichen Furor bewahrte. Er war streitbar und umstritten, gleichwohl ein begnadeter, mit vielen internationalen Preisen ausgezeichneter Romancier und mit fünf Ehrendoktortiteln dekoriert.

Am 18. Juni 2010 ist José Saramago, dem in seinen besten Werken eine künstlerische Synthese aus Franz Kafka, Sigmund Freud und Alfred Hitchcok gelungen ist, im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Tias auf Lanzarote gestorben.

| PETER MOHR

| FOTO: Sampinz at Italian Wikipedia, 1999-Saramago a Siena, CC BY-SA 4.0