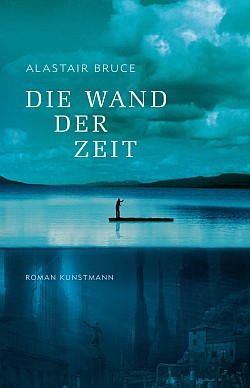

Roman | Alastair Bruce: Die Wand der Zeit

Alastair Bruce wagt sich in seinem Erstlingsroman gleich an die großen Themen der Menschheit. Schuld, Sühne, Verantwortung, Moral, Menschlichkeit, darum geht es in der Wand der Zeit. Es ist eine erstaunliche Parabel über die Grundsteine des Menschseins und darüber, ob sich an ihnen rütteln lässt. VIOLA STOCKER ließ sich in eine weit entfernte Zukunft entführen.

Der in Südafrika aufgewachsene, aber mittlerweile in Großbritannien ansässige Bruce erzählt seine Parabel in Form einer Robinsonade. Bran, der Protagonist, lebt fernab jeglicher Zivilisation auf einer öden Insel. Über jeden Tag, den er auf der Insel verbringt, führt er Buch. An der Wand der Höhle, in der er haust, zeigt eine Strichliste, dass er bereits mehr als zehn Jahre auf dem Eiland lebt. Auch mit den Ressourcen, die ihm auf der Insel zur Verfügung stehen, geht er verantwortungsvoll um, er rationiert Brennvorräte, Nahrungsmittel, Wasser und Werkzeuge, um so zu leben, dass die Insel ihn bis ans Lebensende versorgen kann.

Idylle in der Postapokalypse

Über sich selbst gibt Bran nur Spärliches preis. Er wurde von der Regierung seines Landes verbannt. Als Grund seiner Verbannung nennt er unliebsame politische Entscheidungen, die er als Staatschef getroffen hatte. Bran sieht sich als Opfer politischer Veränderungen. Man gewinnt den Eindruck, er sei abgeklärt genug, sein eigenes Schicksal objektiv wahrzunehmen, zumal im Laufe der Parabel ans Tageslicht gelangt, dass ausgerechnet sein Freund und Berater Abel zusammen mit seiner Geliebten Tora verantwortlich für Brans Entmachtung als Regierungschef gewesen waren.

Dies alles geschieht im Umfeld einer postapokalyptischen Weltordnung. Die Vielfalt der Welt ist der Bipolarität gewichen. Es stehen sich die Völker von Bran und Axum in erbittertem Hass gegenüber. Die Menschheit ist nach Ansicht Brans kulturlos geworden. Große Städte und Forschungsgeist gehören der Vergangenheit an. Die natürlichen Ressourcen sind knapp geworden, Axum und Bran bekriegten einander über zehn Jahre. In diesem Umfeld machte Bran Karriere als General und Staatsmann. Er schloss Frieden mit seinem Verhandlungspartner Andalus von Axum und widmete sich dem Wiederaufbau seines Landes.

Sehnsucht nach Vergebung

Das idyllische Exil wird jäh gestört durch die Ankunft eines weiteren Gestrandeten. Bran identifiziert den Neuankömmling als seinen ehemaligen Verhandlungspartner Andalus von Axum. Andalus schweigt und kann Brans Neugierde nicht befriedigen, so dass ihm eine Rückkehr nach Bran als einzige Alternative erscheint. Tatsächlich gelingt es den beiden, unbemerkt an die Küste von Bran zu gelangen. Vermehrt fungiert Andalus als Spiegelbild für Bran, der so vor sich selbst seine Handlungsmotive und Entscheidungen als Führer seines Volkes rechtfertigen möchte. Doch als Bran seine Heimatstadt betritt, schlagen ihm statt Hass und Ablehnung Gleichgültigkeit entgegen.

Die Menschen in Bran erkennen ihn und seinen Begleiter nicht. Fast zweifelt der Leser selbst am Schicksal Brans. Jeder Hinweis auf seine Existenz ist in der Stadt getilgt worden. Bran hätte nun die Chance, ein neues Leben zu beginnen. Doch für Bran ist es unmöglich, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Er fordert Vergebung und Verständnis. In einer letzten Gerichtsverhandlung will er beides erreichen, doch es ist schließlich Abel, sein Nachfolger und Counterpart, der ihm zu verstehen gibt, dass eine Gesellschaft, wenn sie gesund bleiben soll, nicht mit der Mitschuld an solch einem Genozid – denn als solcher entpuppen sich Brans Fehlentscheidungen – leben kann.

Ein guter Einstieg mit Haken

Das Ende der Parabel ist auch ihr schwacher Punkt. Alles, was Bran mit seiner Vergangenheit verbindet, wird ausgelöscht. Seine Geliebte Tora wird gehängt, der gespenstische Andalus verschwindet, ein Kind, das er für seine Tochter hält, verlässt ihn. Er selbst flüchtet vor dem sicheren Tod zurück ins Exil. Doch dort findet er nicht mehr den Frieden, den er sich erhofft hatte. Seine Toten verfolgen ihn stets, er findet sogar eine gespenstische Moorleiche. Sie wird zu seinem neuen Alter Ego, um das er eine Legende webt. Ein Märchen, in dem ein sagenumwobener Herrscher unter dem Dank der Bevölkerung geopfert wird zum allgemeinen Wohlergehen.

Alastair Bruce’s Parabel bleibt lesenswert, trotz der manchmal zu offensichtlichen Metaphern, weil sie die Frage nach Schuld und Sühne nicht beantworten kann und sowohl den Leser als auch den Protagonisten allein lässt mit der Sehnsucht nach Frieden. Es hätte weder der Figur des Andalus bedurft noch der völlig überflüssigen Moorleiche, um das Grunddilemma darzustellen. Bruce’s klare, drastische Ausdrucksweise genügt völlig, um im Leser ein befremdliches, beklemmendes Gefühl hervorzurufen, das man vielleicht jedesmal bekommt, wenn man sich insgeheim fragen muss, wie viel Schuld an einem Unglück die eigene Person trifft.

| VIOLA STOCKER

Titelangaben:

Alastair Bruce: Die Wand der Zeit

Aus dem Englischen von Malte Krutzsch

München: Kunstmann 2012

256 Seiten. 18,95 Euro

Reinschauen

Leseprobe