Bühne | Hans Op de Beeck: Nach dem Fest; Schauspiel Frankfurt

Eigentlich ist Hans Op de Beeck bekannt für seine schwarz-weißen Aquarelle und für seine skulpturalen Installationen, die zwischen Film und Ausstellung hin und her lavieren. Jetzt hat er sein erstes Theaterstück geschrieben, mit dem Titel ›Nach dem Fest‹. Am vergangenen Samstag wurde es in den Kammerspielen des Schauspiels Frankfurt uraufgeführt, was direkt zum Spielzeitmotto des Theaterhauses passt, nämlich »Mein Leben ist ein Fest«. Op de Beeck hat bei seinem Drama fast alles alleine kreiert, denn er agiert nicht nur als Autor, sondern ist auch verantwortlich für Regie, Bühne, Kostüme und Musik. PHILIP J. DINGELDEY über ein Stück zu zerrütteten Familienverhältnissen und isolierten Existenzen.

Die Handlung des etwas über eine Stunde langen Stücks ist relativ simpel: Zur Erholung hat Lauren ihren Vater Bernard für drei Wochen in eine Wellness-Klinik gebracht. Das Leben in weißen Badelatschen und Bademantel erträgt Bernhard meist mit ironischer Distanz. Seine Laufbahn als Wissenschaftler liegt hinter ihm. Sie hat ihm fachliches Renommee und öffentliche Bekanntheit verschafft – aber er schreibt sich keine Erkenntnisse über den Sinn des Daseins zu. Viel näher an den letzten Fragen sind Lauren und ihr Zwillingsbruder Anton. Beide haben sich in rätselhaften Existenzen eingerichtet. Lauren ist nach ihrer Scheidung und dem Abbruch ihrer Karriere als Informatikerin zurück ins väterliche Haus gezogen. Ihre Vergangenheit hat sie an ein virtuelles Alter Ego im Internet delegiert. Anton lebt mit seiner Frau Elise in einem fremden Land. Er ist an den Rollstuhl gefesselt, in der Ehe in der Einöde kriselt es, und Anton malt täglich am Fenster schwarz-weiße Aquarelle des Gartens, den er sich erträumt hat. Was hält diese Familie eigentlich zusammen?

Die Handlung des etwas über eine Stunde langen Stücks ist relativ simpel: Zur Erholung hat Lauren ihren Vater Bernard für drei Wochen in eine Wellness-Klinik gebracht. Das Leben in weißen Badelatschen und Bademantel erträgt Bernhard meist mit ironischer Distanz. Seine Laufbahn als Wissenschaftler liegt hinter ihm. Sie hat ihm fachliches Renommee und öffentliche Bekanntheit verschafft – aber er schreibt sich keine Erkenntnisse über den Sinn des Daseins zu. Viel näher an den letzten Fragen sind Lauren und ihr Zwillingsbruder Anton. Beide haben sich in rätselhaften Existenzen eingerichtet. Lauren ist nach ihrer Scheidung und dem Abbruch ihrer Karriere als Informatikerin zurück ins väterliche Haus gezogen. Ihre Vergangenheit hat sie an ein virtuelles Alter Ego im Internet delegiert. Anton lebt mit seiner Frau Elise in einem fremden Land. Er ist an den Rollstuhl gefesselt, in der Ehe in der Einöde kriselt es, und Anton malt täglich am Fenster schwarz-weiße Aquarelle des Gartens, den er sich erträumt hat. Was hält diese Familie eigentlich zusammen?

Drei isolierte Individuen

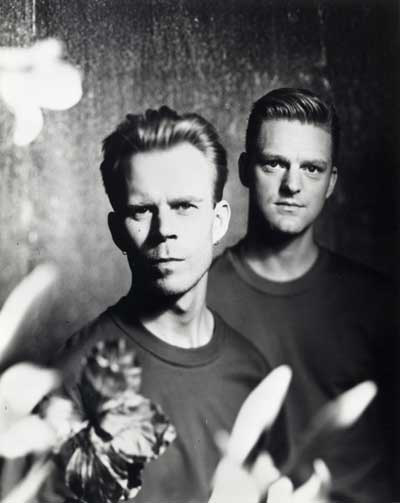

Um die drei isolierten, unterschiedlichsten Existenzweisen zu demonstrieren, ist die Bühne in drei Rundplateaus aufgeteilt: erstens, einen weißen und sterilen Badestrand, den der teils ironisch-distanzierte, teils sentimentale Bernard (dargestellt durch Peter Schröder) als »Paradies aus Plastik« tituliert, bei dem der Pool durch einen kleinen Brunnen sowie Tisch und Liegestuhl nur angedeutet sind; zweitens, ein Zimmer in tropischen Regionen, in orangefarbenes Licht getaucht, in dem der frustrierte Anton (gespielt von Torben Kessler) seine Aquarelle malt und seine depressive und ultrareligiöse Frau Elise ihm schweigsam den Tee serviert; und drittens, die dunkle Schaltzentrale von Lauren (verkörpert von Franziska Junge), in der die Nerdfrau mit der großen Klappe zwischen ihren Computern und Schaltkreisen im Digitalen zu verschwinden droht, und von wo aus sie Antons mit Webcams ausgestattetes Haus überwacht. Das Bühnenbild aller Ebenen ist reduziert und partiell auch abstrakt.

Meist beobachtet der Zuschauer in abwechselnden Bildern, wie die drei Protagonisten nebeneinander her leben, sie reden eher in ihrer eigenen Art zum Publikum, erklären die Umstände der anderen Familienmitglieder, statt über sich selbst zu reden und selbst zu reflektieren. Jeder redet sich ein, sein Leben sei ein Fest, nur das der anderen beiden sei schon nach der Party, obgleich alle drei die Familienbeziehung aber auch sich selbst über die Vergangenheit definieren, anstatt im Jetzt zu leben. Op de Beeck steht damit in der schönen narrativen Tradition des epischen Theaters.

Nur ab und zu rufen sie sich über die Ebenen hinweg – und virtuell über Hunderte von Kilometern – Dinge zu, etwa um sich gegenseitig zu korrigieren. Die gemeinsamen Gefühle, die Erinnerungen halten ein soziales Band zwischen den räumlich Getrennten aufrecht, etwa das Gedenken an die tote Mutter oder den verstorbenen Bruder Simon. Für Rückblenden verlässt auch Anton hin und wieder seinen Rollstuhl und planscht im Wasser. Das Dasein der Drei ist nur noch ein postfestlicher Kater!

Katerstimmung und Ungeheuer

Dramaturgisch wird das Ganze auch durch die Darstellung von Verena Bukal zusammengehalten, denn sie fungiert im Stück in einer dreifachen Rolle: Sie ist die außenstehende Erzählerin, sie ist Elise, und sie ist Hannah, eine junge schwangere, alleinstehende Krankenschwester, die sich mit Bernard anfreundet. Bukal spielt am vielschichtigsten und besten von den vier allesamt in ihrer Art überzeugenden Schauspielern. Denn als Elise ist sie stumm sowie deprimiert, als Hannah ist sie überdreht, naiv und betet Bernard regelrecht an, und als Erzählerin flüstert oder spricht sie nachdrücklich, oft gekünstelt, mit einer drastischen Metaphorik von Katerstimmungen und Ungeheuern – etwa mit epischen Formulierungen, wie »Auf einmal kommt alles mit Gewalt zum Stehen, das Ungeheuer ist erschlagen. Weißes, hartes Licht flammt auf. Die Statisten ziehen ab. Der Bann ist gebrochen. Die Magie ist verflogen. Das Licht schmerzt«, Formulierungen, die nur einen indirekten Bezug zum Stück aufweisen, weshalb Bukal auch eher als Erzählerin, denn Spielleiterin zu klassifizieren ist.

Dramaturgisch wird das Ganze auch durch die Darstellung von Verena Bukal zusammengehalten, denn sie fungiert im Stück in einer dreifachen Rolle: Sie ist die außenstehende Erzählerin, sie ist Elise, und sie ist Hannah, eine junge schwangere, alleinstehende Krankenschwester, die sich mit Bernard anfreundet. Bukal spielt am vielschichtigsten und besten von den vier allesamt in ihrer Art überzeugenden Schauspielern. Denn als Elise ist sie stumm sowie deprimiert, als Hannah ist sie überdreht, naiv und betet Bernard regelrecht an, und als Erzählerin flüstert oder spricht sie nachdrücklich, oft gekünstelt, mit einer drastischen Metaphorik von Katerstimmungen und Ungeheuern – etwa mit epischen Formulierungen, wie »Auf einmal kommt alles mit Gewalt zum Stehen, das Ungeheuer ist erschlagen. Weißes, hartes Licht flammt auf. Die Statisten ziehen ab. Der Bann ist gebrochen. Die Magie ist verflogen. Das Licht schmerzt«, Formulierungen, die nur einen indirekten Bezug zum Stück aufweisen, weshalb Bukal auch eher als Erzählerin, denn Spielleiterin zu klassifizieren ist.

Leider macht Op de Beeck aus einer solch positiven Ausgangslage, sprich, aus einem innovativen Bühnenbild und -konzept, grandiosen Lichteffekten sowie guten Schauspielern nur sehr wenig, denn scheinbar glaubt er, durch Kitsch und Banalisierungen etwas Tiefgründiges vermitteln zu können. So singen die Geschwister in einer gemeinsamen Erinnerung ein kitschig-triefendes Liebeslied, das zwar zunächst eher parodistisch auf das Publikum wirkt, sich aber bald in die sonstigen Musikeffekte des Stücks problemlos einreiht.

Zur Banalisierung zählen auch noch die traurigen, aber platten und theatertheoretisch reaktionär-kathartischen Bemerkungen, der sonst so taffen Lauren nach Antons Suizid am Schluss des Stücks, die aus einem schnulzigen Hollywoodstreifen stammen könnten. Dazu zählt auch die allzu berechenbare Schlussbemerkung von Bernard, nach der die Zwillinge nicht seine Kinder seien, sondern von einem anderen Mann stammten. Eine überraschende Wende, ein Aufsprengen oder Hinterfragen der Handlung gibt es hier nicht, sondern nur die Übertünchung familiärer Missstände mit illusionärem Kitsch, die den Schluss in einem melancholischen Schluchzen aufgehen lässt. Die familiären Abgründe werden zu traurigen Untiefen!

| PHILIP J. DINGELDEY

| Fotos: BIRGIT HUPFELD

Titelangaben

Hans Op de Beeck: Nach dem Fest

Schauspiel Frankfurt, Kammerspiele

Regie/ Bühne/ Kostüme/ Musik: Hans Op de Beeck

Bernard: Peter Schröder

Lauren: Franziska Junge

Anton: Torben Kessler

Erzählerin/ Elise/ Hannah: Verena Bukal

Termine

Freitag, 02.10.2015, 20 Uhr

Samstag, 10.10.2015, 20 Uhr

Sonntag, 11.10.2015, 18 Uhr

Freitag, 23.10.2015, 20 Uhr