Der deutsche Ingenieur als Abgesandter Gottes – einigen Autoren der Tageszeitung Die WELT [sic!] zufolge ist dies das Bild des Technikers, das Konzerne suggerieren, um ihren Delegierten (und damit sich selbst) in technokratischen Zeiten eine Allmacht zuzuschreiben. Passenderweise ist das auch die Synthese aus Max Frischs Roman ›Homo faber‹, wobei der Autor dies stattdessen einen Bericht nennt und hier sowohl eine scheiternde Beziehung, unbeabsichtigten Inzest und den Kampf zwischen Mythos und aufklärerischer Technik dialektisch untersucht. Daran schließen auch die Regisseurin Ulrike Arnold und ihre Co-Regisseurin Eli Wasserscheid an, die im Stadttheater Fürth den Roman auf die Bühne gebracht haben. PHILIP J. DINGELDEY hat sich die Premiere am vergangenen Donnerstag angesehen.

Walter Faber, Hauptcharakter des Romans, ist ein Ingenieur im Dienst der UNESCO und hat eine streng rationale, technisch orientierte, amoralische bis zynische Weltanschauung, in dessen geordnetes Leben der Zufall und die verdrängte Vergangenheit einbrechen. Deswegen tituliert ihn seine ehemalige Freundin Hanna auch als »homo faber«, sprich, »schaffender Mensch«. Durch eine Verkettung statistisch gesehen unwahrscheinlicher Ereignisse trifft er nacheinander auf seinen verstorbenen Jugendfreund Joachim, der Suizid beging, Hanna und deren gemeinsame Tochter Elisabeth, die er Sabeth nennt, von deren Existenz er aber nichts ahnt. Unwissentlich geht Faber mit Sabeth eine inzestuöse Liebesbeziehung ein. Erst als seine Tochter bei einem Unfall stirbt und Hanna ihn aufklärt, erkennt er seine Verfehlungen und Versäumnisse und erkrankt selbst lebensgefährlich.

Walter Faber, Hauptcharakter des Romans, ist ein Ingenieur im Dienst der UNESCO und hat eine streng rationale, technisch orientierte, amoralische bis zynische Weltanschauung, in dessen geordnetes Leben der Zufall und die verdrängte Vergangenheit einbrechen. Deswegen tituliert ihn seine ehemalige Freundin Hanna auch als »homo faber«, sprich, »schaffender Mensch«. Durch eine Verkettung statistisch gesehen unwahrscheinlicher Ereignisse trifft er nacheinander auf seinen verstorbenen Jugendfreund Joachim, der Suizid beging, Hanna und deren gemeinsame Tochter Elisabeth, die er Sabeth nennt, von deren Existenz er aber nichts ahnt. Unwissentlich geht Faber mit Sabeth eine inzestuöse Liebesbeziehung ein. Erst als seine Tochter bei einem Unfall stirbt und Hanna ihn aufklärt, erkennt er seine Verfehlungen und Versäumnisse und erkrankt selbst lebensgefährlich.

Arnold hat den Roman in knapp zwei Stunden auf die Bühne gebracht, jedoch ohne allzu krasse Kürzungen vorzunehmen oder den Inhalt stark zu simplifizieren, und hat die Protagonisten auf vier Rollen verteilt, wobei Walter Faber von zwei Schauspielern übernommen wird, nämlich Markus Fennert und Alexander Höchst. Deren Parts sind jedoch strikt ausdifferenziert: Höchst übernimmt die Spielrollen von Walter Faber, tritt in Dialog mit Hanna und Sabeth, während Fennert den epischen Part übernimmt, also erzählt und kommentiert. Dadurch wird auch die nichtdialogische Brillanz von Frischs Texten auf die Bühne transzendiert, wenn Fennert einspringt, die inneren Monologe und Erinnerungen von Faber erzählt oder Handlungssprünge zusammenfasst, wodurch er auch als eine Art Spielleiter fungiert, der jedoch emotional in die Handlung involviert ist. Nur wenn Faber mit sich alleine ist, diskutieren die beiden Darsteller miteinander.

Wenige Chancen für die Schauspieler

Dadurch macht Arnold aus dem Roman ein Stationendrama, das in der Chronologie szenisch hin und her wechselt, also Faber einmal der Zeit mit Sabeth auf dem Kreuzfahrtschiff oder während der gemeinsamen Europareise Revue passieren lässt und dann wieder mit Hanna konfrontiert ist, die er besucht. Gleichzeitig ist das Theaterstück, wie passenderweise ›Ödipus‹ von Sophokles ein Aufklärungsdrama, bei dem der Protagonist am Ende von seinem fatalen Fehler erfährt, nämlich dem Inzucht.

Ebenso steht das Stück damit in der Tradition des epischen Theaters, jedoch macht es sich Arnold damit reichlich einfach, manchmal dem Publikum dafür aber schwer. Ein überlanger Einleitungsmonolog von Fennert sorgt etwa für einige Beunruhigung im Publikum, und manchmal ist es schwer, wenn Höchst etwa mit Hanna über die missglückte Beziehung und ihre Tochter diskutiert, und dies sind schon durchwachsene und unangenehme Dialoge, und das noch um ein dialogisches Ping-Pong-Spiel zwischen den beiden Fabers ergänzt wird. Auch erhält die Inszenierung dadurch eine gewisse Langeweile – zumal außer den Dialogen nicht besonders viel gespielt oder stilistisch dargestellt wird -, und so bekommen die durchaus guten Schauspieler bei all dem simplen Nacherzählen nicht allzu viele Chancen, ihr darstellerisches Können zu demonstrieren.

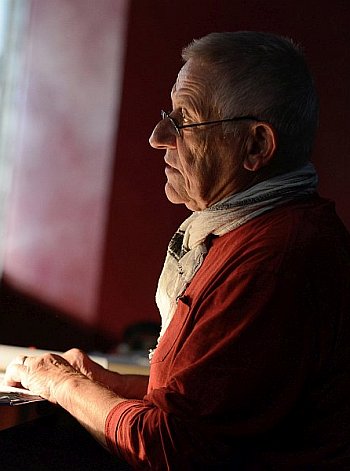

Denn zwar ist die Inszenierung kritikwürdig, aber die Schauspieler stellen ihre Rollen so gut dar, wie es die Inszenierung eben gestattet. Gerade Höchst scheint als große schlaksige Gestalt dem Roman entsprungen zu sein, der zynisch, manchmal auch autistisch und in jedem Fall neurotisch agiert und durch seine trockene Art auffällt, mit der sich selbst mit seinem emotionalen Innenleben und seinem unerschütterlichen quasireligiösen Glauben an die Allmacht von Technik und Statistik auseinandersetzt.

Unmöglich, zu fraternisieren

Noch besser als die Männer spielen aber die Frauen: Petra Hartung spielt Hanna als bornierte, zerknirschte und biestige Frau, eine vom Leben gezeichnete Protagonistin, die durch zwei gescheiterte Ehen, mit Faber und dem verstorbenen Joachim, ihren unsinnigen Glauben an Mystizismen und ihren Wunsch nach eine überdominante Mutter zu sein zu einer besserwisserischen, zickigen und verhärmten Frau wird, die man eigentlich gerne hasst. Vor allem dieses Verhärmt bringt Hartung überaus gut wieder, und lässt dadurch weder sich noch Faber, der teils auch für ihren Charakter mit verantwortlich ist, in einem umso kritischeren Licht dastehen und ermöglicht dem Zuschauer ergo die im epischen Theater nötige kritische Distanz zu den Darstellern, sodass gerade durch sie es dem Zuschauer unmöglich gemacht wird, mit Walter oder Hanna zu fraternisieren.

Noch besser als die Männer spielen aber die Frauen: Petra Hartung spielt Hanna als bornierte, zerknirschte und biestige Frau, eine vom Leben gezeichnete Protagonistin, die durch zwei gescheiterte Ehen, mit Faber und dem verstorbenen Joachim, ihren unsinnigen Glauben an Mystizismen und ihren Wunsch nach eine überdominante Mutter zu sein zu einer besserwisserischen, zickigen und verhärmten Frau wird, die man eigentlich gerne hasst. Vor allem dieses Verhärmt bringt Hartung überaus gut wieder, und lässt dadurch weder sich noch Faber, der teils auch für ihren Charakter mit verantwortlich ist, in einem umso kritischeren Licht dastehen und ermöglicht dem Zuschauer ergo die im epischen Theater nötige kritische Distanz zu den Darstellern, sodass gerade durch sie es dem Zuschauer unmöglich gemacht wird, mit Walter oder Hanna zu fraternisieren.

Dieses Trio der vom Leben gezeichneten und festgefahrenen Personen, die passenderweise auch alle in Grau oder Schwarz gekleidet sind, sprengt die junge und bildhübsche Fanny Krausz auf: Sie spielt die Elisabeth als junges naives Mädchen, das gerne kurze bunte Röcke trägt und fröhlich und unbedarft durch das Leben geht und auf der Kreuzfahrt mit Faber anbandelt. Damit ist sie der krasse Gegensatz zur Elterngeneration, aber gleichzeitig stellen sie und Hanna mit ihrer Technikkritik, und der Unbedarftheit beziehungsweise dem Mystizismus als Konterpart von Faber dar.

Trotz der Schwächen in Arnolds Inszenierung kann man das Stück ›Homo faber‹ gerade durch die Schauspieler als doch noch gelungen und sehenswert bezeichnen. Denn gerade durch die Gegensätze, die die vier Darsteller also auf mehreren Fronten, sowohl im äußeren als auch inneren Dialog eröffnen, entsteht hier eine kritisch-theoretische Dialektik der Aufklärung, die nahe am Original von Frisch ist und in der der aufgeklärte Ingenieur kalt und amoralisch ist, aber die Gegenantwort des Religiös-Unaufgeklärten (der klassisch durch das Aufdecken des Ödipalen aufgebrochen wird) kaum als adäquate Erwiderung fungieren kann.

| PHILIP J. DINGELDEY

Fotos: Thomas Langer / Stadttheater Fürth

Titelangaben

Max Frisch: Homo Faber

Stadttheater Fürth

Regie: Ulrike Arnold

Walter Faber: Markus Fennert/ Alexander Höchst

Hanna: Petra Hartung

Elisabeth: Fanny Krausz

Termine

Donnerstag, 10. März 2016, Beginn: 19.30 Uhr

Freitag, 11. März 2016, Beginn: 19.30 Uhr