Roman | Jack London: Mord auf Bestellung

Es lebe das Dezimalsystem! 2016 hat’s für etwas Flashlight auf Jack London gesorgt: Vor 140 Jahren wurde er geboren, vor 100 Jahren ist er gestorben, der autodidaktische Tausendsassa unter den US-amerikanischen Weltbestsellerautoren – Schwerarbeiter, Weltreisender, Goldsucher, Robbenfänger, Farmer und erklärter Sozialist. 50 Romane und jede Menge kleine Prosa sind die Ausbeute seines Schriftstellerlebens. Von PIEKE BIERMANN Pünktlich erscheint die eine oder andere deutsche Neuübersetzung. Ausgerechnet ein gediegener Klassikerverlag wie Manesse bringt Jack Londons einzigen Versuch, einen Krimi zu schreiben, ›The Assassination Bureau Ltd‹, wieder heraus, in einer schönen Übersetzung, aber mit dem seltsamen Titel ›Mord auf Bestellung‹.

Die Frage ist vermutlich so alt wie die Entdeckung der Moral im Laufe der Menschwerdung: Kann Böses Gutes tun? Kann es, zum Beispiel, ethisch korrekt sein, jemanden zu töten? Das Kriegsrecht hat seine Antworten darauf durch die Jahrtausende feingeschliffen. Im Zivilleben gelten – ebenso gesellschaftlich ausgehandelte – Gesetze: Töten, insbesondere Morden, ist absolut unrechtmäßig und muss geahndet werden. Selbst wenn alle Welt das Urteil als ungerecht empfindet. Rechtmäßigkeit und Gerechtigkeit sind einfach nicht hundertprozentig zur Deckung zu bringen. Und eben deswegen wird die Frage immer wieder gedreht und gewendet: von Philosophen, Religionsauslegern, Künstlern aller Art und allerlei Geschlechts.

Die Frage ist vermutlich so alt wie die Entdeckung der Moral im Laufe der Menschwerdung: Kann Böses Gutes tun? Kann es, zum Beispiel, ethisch korrekt sein, jemanden zu töten? Das Kriegsrecht hat seine Antworten darauf durch die Jahrtausende feingeschliffen. Im Zivilleben gelten – ebenso gesellschaftlich ausgehandelte – Gesetze: Töten, insbesondere Morden, ist absolut unrechtmäßig und muss geahndet werden. Selbst wenn alle Welt das Urteil als ungerecht empfindet. Rechtmäßigkeit und Gerechtigkeit sind einfach nicht hundertprozentig zur Deckung zu bringen. Und eben deswegen wird die Frage immer wieder gedreht und gewendet: von Philosophen, Religionsauslegern, Künstlern aller Art und allerlei Geschlechts.

Mord im Namen irgendeiner Gerechtigkeit – das ist auch ein verlockendes Spielfeld für Kriminalschriftsteller: Es bietet Platz für faszinierende Plot-Möglichkeiten, für Figuren, die den jeweiligen Zeitgeist, die moralische Haltung des Autors verkörpern, für philosophisch-politisches Räsonieren und spannende Twists, die den Leser – selbstverständlich auch allerlei Geschlechts – intellektuell bei der Stange halten.

Firma für perfekte Verbrechen

Ein Paradebeispiel einer solchen polit-philosophischen Versuchsanordnung ist ›The Assassination Bureau Ltd.‹ Jack London lässt darin im New York von 1911 den Exilrussen Sergius Constantine alias Ivan Dragomiloff eben diese GmbH für Attentate betreiben. Nicht zufällig lernen wir gleich eingangs deren Finanzgebaren kennen:

Hausmann zog eine dicke Brieftasche hervor, dann zögerte er. »Ist die Bezahlung der vollen Summe erforderlich – Sie wissen doch selbst, dass wir Anarchisten arme Leute sind.«

»Deshalb mache ich Ihnen auch so einen günstigen Preis. Zehntausend Dollar für die Tötung des Polizeichefs einer Großstadt ist nicht überzogen. Wären Sie Millionär und keine bettelarme Vereinigung, die am Hungertuch nagt, dann würde ich Ihnen für McDuffy fünfzigtausend Minimum berechnen.«

»Du lieber Himmel! Was würden Sie denn dann für einen König verlangen!«

»Das kommt ganz darauf an. Ein König, sagen wir der von England, würde eine halbe Million kosten. Bei kleinen zweit- oder drittrangigen Königen beliefe sich das Honorar auf etwas zwischen fünfundsiebzig- und hunderttausend Dollar.«

Flexible Preise, gezahlt wird vorher, ein einmal erteilter Auftrag kann nicht widerrufen werden, wird aber nur erledigt, wenn eine Bedingung stimmt: Die Tötung dieses oder jenes Menschen muss gesellschaftlich wertvoll und rechtmäßig sein. Trifft das nicht zu, gibt’s das Geld zurück, abzüglich zehn Prozent für die Nachforschungsauslagen. Misslingt die Tötung – dito, aber mit fünf Prozent Zinsen.

Die Attentäter sind über die USA verstreute Professoren – allesamt Geistesriesen und Topkiller in einem, der Chef ein philanthropisches Businessgenie mit tödlicher Grifftechnik. Kurz, die Attentats-GmbH ist eine Firma für perfekte Verbrechen mit vorbildlicher Geschäftsabwicklung.

Bis ihr der ebenso moralisch-ambitionierte Winter Hall in die Quere kommt:

»Nimm die Sache mit den fensterlosen Zimmern«, fuhr Hall fort. »Bei Ende des Bürgerkriegs gab es in New York sechzigtausend solcher Zimmer. Seitdem tobt ein beständiger Kampf dagegen.Viele Menschen haben ihr Leben eben diesem Kampf gewidmet. Zu Tausenden und Abertausenden haben sozial gesinnte Bürger ihren Beitrag geleistet, mit Spenden oder ihrer Unterschrift. Ganze Blocks wurden abgerissen und durch Parks und Spielplätze ersetzt. Und mit welchem Ergebnis? Heute, im Jahr 1911, gibt es in New York über dreihunderttausend fensterlose Zimmer.« Achselzuckend trank einen Schluck Tee.

So wird er eingeführt: ein reicher Sozialist, der beim Tête-à-tête mit der blonden Russin Grunya erstmal ein Statement zum Wohnungskampf abgibt. Ein erotisches Desaster, oder? Nein: auch Grunya ist eine glühende Sozialistin und nebenbei selbst begütert. Dass sie außerdem Constantines Tochter ist, weiß weder sie noch Hall, als er ihr kurz darauf von einem Verbrecherverein erzählt, den er hinter dem vermeintlichen Suizid eines Freundes vermutet. Es kommt, wie es kommen muss: Dragomiloff und Hall treffen aufeinander.

Eine sich selbst zerstören(müssen)de Maschine

Was daraus folgt, ist eine Art ins Geschäftsleben transponiertes Alle-Kreter-sind-Lügner-Paradox: Hall erteilt Dragomiloff den Auftrag, sich selbst zu töten, und der nimmt an. Bleibt noch die Grundsatzfrage zu klären – ist dieses Attentat moralisch sauber? Hall und Dragomiloff diskutieren das aus:

Es war der Kampf zweier Gelehrter, zudem noch pragmatischer Gelehrter. Dass sein Leben verwirkt war, hatte keinen Einfluss auf Dragomiloffs Argumentation. Zur Debatte stand einzig die Frage, ob seine Attentatsagentur eine rechtmäßige Einrichtung war. Ja, sie dachten so pragmatisch, dass sie beide die gesellschaftliche Zweckdienlichkeit als entscheidendes Kriterium akzeptierten und darin übereinstimmten, dass diese in höchstem Maße ethisch war. Und anhand dieses Kriteriums trug am Ende Winter Hall den Sieg davon. »Ich erkenne jetzt«, sagte Dragomiloff, »dass ich nicht genügend Betonung auf die gesellschaftlichen Faktoren gelegt habe. Die Attentate sind weniger für sich genommen als vielmehr gesellschaftlich falsch. Ich würde das sogar noch relativieren. Von Individuum zu Individuum betrachtet waren sie keineswegs falsch. Aber Individuen sind nicht einfach nur Individuen. Sie sind Teile einer Gesamtheit von Individuen. Ich war nicht im Recht.«

Und ein Auftrag kann nun mal nicht widerrufen werden. Also lässt Dragomiloff seine Attentäter von der Kette und muss, um zu überleben, die Firma liquidieren, indem er einen nach dem anderen umbringt.

Auch Krimi will gekonnt sein

Hier irgendwo muss Jack London die Luft – und Lust? – ausgegangen sein. Es war von Anfang an nicht seine Story, die Idee hatte er Sinclair Lewis abgekauft: 1910, für ein paar Dollar, auf der Suche nach Stoff, mit dem sich rasch neues Geld verdienen ließ. Bei seinem üblichen Pensum von 1000 Wörtern pro Tag müsste das doch zu machen sein. Er kam nur 20.000 Wörter weit, auch Krimi will gekonnt sein, und ihm fehlte offenbar das literarische Handwerkszeug, um aus der Konstruktion wieder rauszukommen. Erst Anfang der 1960er Jahre schrieb Robert L. Fish, ein echter Krimiautor, den Stoff zu Ende – die hinterlassenen Skizzen von Jack London selbst und seiner Witwe Charmian zum Glück souverän ignorierend – und machte daraus einen Roman, der als Krimi durchgehen kann.

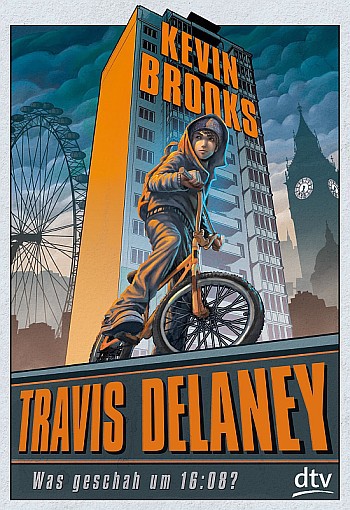

Wer sich allerdings, verleitet vom Buchumschlag verleitet, auf einen meisterhaften Vorläufer von John le Carré, Graham Greene, Eric Ambler, Robert Littell and the likes freut, der reibt sich bald verblüfft bis entsetzt die Augen. Ein Agententhriller, wie der Untertitel auf dem Cover verkündet? Gut, es gibt eine Agentur, und die beschäftigt auch Agenten. Nur, von Spionage ist weit und breit keine Spur. Also kann die vollmundige Werbung auf dem Rücken – dieses »Meisterwerk« sei »neben Joseph Conrads ›Geheimagent‹ der erste Agententhriller der Weltliteratur« – logischerweise nicht stimmen. Und was ist mit der anempfohlenen Wiederentdeckung? Auch Unfug: Das Werk war nie aus der Welt, die Grundidee ist zum Beispiel von Barbara Paul (Mordsalär) in den 1980er Jahren und von Hollow Skai (›Hellborn‹) erst dieses Jahr variiert worden, und man darf es auch als eine Inspiration für die Fernsehserie ›Breaking Bad‹ sehen. In deutschsprachigen Landen erschien es unter dem schiefen Titel ›Das Mordbüro‹ schon 1971 als Hardcover, 1973 als ›rororo‹-Taschenbuch mit Endlosauflagen, seitdem wird es sogar hier mit Ehrfurcht behandelt wie eine Ikone.

Never Judge a Book by its Cover

Der Klassikerverlag Manesse hat daraus jetzt wieder ein Hardcover gemacht, mit Fadenheftung, Lesebändchen, einem ausführlichen Nachwort von Freddy Langer und klugen Anmerkungen des neuen Übersetzers Eike Schönfeld. Dank seiner Kunst kann man nun auch nachvollziehen, wie gekonnt Robert L. Fish vor knapp fünfzig Jahren die stilistischen Unebenheiten zwischen Jack Londons teils auf Satire angelegter, teils salonsozialistisch bräsiger Prosa und der dazugefügten actionreichen Verfolgungsjagd quer durch Kontinente und Ozeane geglättet hatte. Alles in allem ein würdiger Auftritt für ein zum Paradigma erklärtes Werk.

Aber warum nur, warum heißt es jetzt ›Mord auf Bestellung‹? Das klingt nicht nur typisch krimigemäß neckisch – »Mord« war auch 1971 schon terminologisch daneben. Für Mord braucht’s im Deutschen unter anderem niedere Beweggründe, die werden in Jack Londons Story aber gerade akribisch ausgeschlossen. Es geht um Attentate: Wir sind im New York von 1911, als anarchistische Attentäter noch so präsent im kollektiven Bewusstsein sind wie heute terroristische. In diesem »Zeitgeist« hatte London ›Die Attentats-GmbH‹ angesiedelt – warum können titelbastelnde Marketingspezialisten in deutschen Verlagshäusern so was nicht einfach respektieren?

Titelangaben

Jack London: Mord auf Bestellung. Ein Agententhriller

neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Eike Schönfeld

und mit einem Nachwort von Freddy Langer

München: Manesse Verlag 2016

264 S., gebunden, 24,95 Euro

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

| Eine weitere Fassung erschien am 23.12.2016 im Deutschlandfunk