Menschen | Zum 25. Todestag des Nobelpreisträgers Elias Canetti

War er Romancier, Dramatiker, Philosoph oder Anthropologe? War er ein Genie oder ein Neurotiker? Ein hochdekorierter Autor ohne Lesergemeinde? Vielleicht sogar der erste Popstar der Literaturszene? Die Wahrheit liegt (wie so oft) irgendwo auf halber Strecke. Die Rede ist vom Literatur-Nobelpreisträger Elias Canetti. Von PETER MOHR

Als 1934 Elias Canettis literarischer Erstling, der Roman ›Die Blendung‹ erschien, urteilte der angesehene Hermann Broch: »Ein Junggenie betritt die literarische Bühne. Canetti besessen von seiner dichterischen Mission, geistiger Draufgänger und Weltumstürzler, also von allen möglichen und wertvollen Qualitäten.«

Elias Canetti, der am 25. Juli 1905 in Ruschtschuk (Bulgarien) geboren wurde, verbrachte eine kosmopolitische Kindheit und Jugend an ständig wechselnden Orten. Er lernte zunächst als Sohn jüdischer Eltern Bulgarisch und Spanisch, es folgten in wenigen Jahren Englisch, Französisch und Deutsch. Die ersten beiden Lebensjahrzehnte glichen einer wahren Odyssee, aber schon früh offenbarte er ein großes Talent und wurde ob seiner Wissbegierde von den Mitschülern »Sokrates« genannt.

Als Teenager schrieb er das fünfaktige Trauerspiel ›Junius Brutus‹ – das älteste erhaltene literarische Werk Canettis. In Wien, wo er zunächst Chemie studierte, lernte er Robert Musil, Hermann Broch, Franz Werfel und Alban Berg kennen. Doch das prägendste Erlebnis für den Nobelpreisträger von 1981 war die erste Begegnung mit Karl Kraus, Canettis ›Fackel im Ohr‹. In dessen Dunstkreis lernte er auch seine erste Frau, die sechs Jahre ältere Schriftstellerin Veza Taubner-Calderon kennen.

Doch die Beziehung zu Veza, die 1963 starb, glich einer emotionalen Achterbahnfahrt. Canetti unterhielt nebenbei unzählige Liebschaften, mal im Verborgenen, mal kokettierte er öffentlich damit. Der Nobelpreisträger und sein Verhältnis zu Frauen – eine wahrhaftig unendliche und noch wenig beleuchtete »Geschichte«. Möglicherweise lag es an der Rolle seiner dominanten Mutter und an seiner zwergenhaften Physiognomie, dass er in seinen Beziehungen vor allem eines anstrebte: Macht ausüben. Ob Anna Mahler, die Schriftstellerin Iris Murdoch oder Ehefrau Veza, mit der er mehr als 30 Jahre »auf dem Papier« verheiratet war, der philosophische »Macho« zeigte keinerlei Taktgefühl, wenn er über seine Beziehungen schrieb oder in den Londoner Partykreisen schwadronierte.

Bei Canetti waren Leben und Werk gleichermaßen exaltiert und egozentrisch. Schon vor Vezas Tod hatte er die 28 Jahre jüngere Schweizer Restauratorin Hera Buschor kennengelernt. 1971 heiratete das Paar, Zürich wurde zum neuen Lebensmittelpunkt, ein Jahr später (Canetti war 66) kam Tochter Johanna zur Welt. Der Greis überlebte auch seine zweite Frau, die 1988 an Krebs starb.

Nach Erscheinen seines hochgelobten, aber zunächst nur wenig verkauften Debütromans ›Die Blendung‹ verfiel Canetti in eine Schreibkrise. »Da ist von Don Quichotte bis Doktor Faustus alles drin«, urteilte kürzlich der Wiener Schriftsteller Robert Menasse über diesen sperrigen Roman um den egomanen Büchernarren Kein, der am Ende sich selbst und seine Bibliothek in Brand setzt.

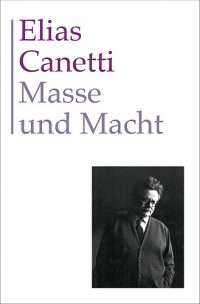

Im Londoner Exil fing Canetti vieles an, verwarf es wieder und sammelte so Tausende von Manuskriptseiten an. Als Essenz daraus erschien sein monumentales, philosophisch-essayistisches Lebenswerk ›Masse und Macht‹ (1960). Obwohl ihm Nietzsches Werk zuwider war, ist Canettis Affinität zur »geistigen Macht«, sein unbeugsamer, geradezu missionarischer Eifer, andere Personen zu »Delegierten seines Lebens« machen zu wollen, ein signifikanter künstlerischer und auch privater Charakterzug.

Elias Canetti war ein begnadeter Selbstinszenierer, ein Vortragskünstler von hohen Gnaden, der z. B. bei Lesungen aus seinen Theaterstücken »mehrstimmig« auftrat. Er liebte das Bad in der Menge, genoss es, wenn ihm das Publikum andächtig an den Lippen hing, und wünschte sich nichts sehnlicher, als »noch in 100 Jahren gelesen zu werden.«

Elias Canetti war ein begnadeter Selbstinszenierer, ein Vortragskünstler von hohen Gnaden, der z. B. bei Lesungen aus seinen Theaterstücken »mehrstimmig« auftrat. Er liebte das Bad in der Menge, genoss es, wenn ihm das Publikum andächtig an den Lippen hing, und wünschte sich nichts sehnlicher, als »noch in 100 Jahren gelesen zu werden.«

Nachdem er in den 1960er Jahren auch im deutschsprachigen Raum endgültig Fuß gefasst hatte, ließ er kaum eine Möglichkeit aus, öffentlich zu provozieren. Bitterböse Polemik führte ihm oft die Feder. Nichts war ihm heilig, nicht einmal der einstige Übervater Karl Kraus, den er als »Goebbels im Geiste« und »ungebildet wie Hitler« bezeichnete; Adorno war das »ekelhafteste Beispiel eines Philosophen«, und Dürrenmatt attestierte er »Einfälle plump wie in Schulaufsätzen«.

Elias Canettis Name steht für zwanghaft selbst auferlegte Individualität, für völligen intellektuellen Nonkonformismus eines egomanen Querdenkers. Sein 1960 erschienenes Buch ›Masse und Macht‹ kommentierte er mit den Worten: »Es ist mir gelungen, dieses Jahrhundert an der Gurgel zu packen.« Und die Nachwelt würgt an einem gewaltigen literarischen Kloß, der auf Dauer schwer verdaulich bleiben wird.

Am 14. August 1994 ist Elias Canetti, der begabte Selbstdarsteller und hochintelligente poeta doctus, in Zürich gestorben. Mehr noch als sein Werk werden die Legenden, die sich um seine Vita ranken, immer weiterleben.

| PETER MOHR

| TITELFOTO: Unknown, Elias Canetti 2, CC BY-SA 3.0 NL

Titelangaben

Elias Canetti: Ich erwarte von Ihnen viel

Briefe. Aus dem Nachlass herausgegeben von Sven Hanuschek und Kristian Wachinger

Carl Hanser Verlag, München 2018,

864 Seiten, 42 Euro

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

| Leseprobe

Elias Canetti: Aufzeichnungen

Carl Hanser Verlag, München 2016

978 Seiten, 14,99 Euro

| Erwerben Sie dieses eBook portofrei bei Osiander