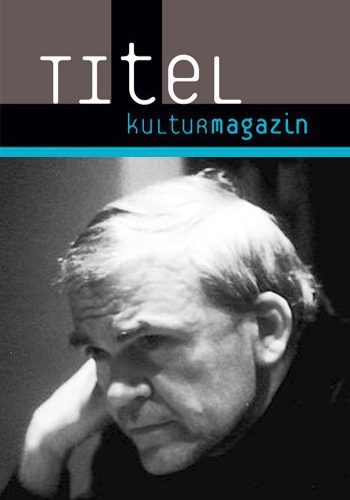

Menschen | Zum Tod des Schriftstellers Günter Kunert

»Eines Tages, nach dem Krieg, lieh ich mir eine Schreibmaschine, um einen Brief zu schreiben. Da fiel mein Blick auf die große Kastanie im Hof, und ich stellte mir vor, dass die Äste bedrohlich wachsen und in die Zimmer ringsum eindringen. Plötzlich fing ich an, Zeile für Zeile untereinander zu schreiben, wie in Trance. Die Worte verführten mich! Von da an schrieb ich fast täglich«, erinnerte sich Günter Kunert an seine schriftstellerischen Anfänge zurück. Von PETER MOHR

Es war vor allem die Lyrik, die ihn bekannt gemacht und ihm viele bedeutende Preise eingetragen hat. Als Erzähler war eher selten in Erscheinung getreten. Umso größer war die Überraschung, als ein (längst vergessenes) Romanmanuskript aus den 1970er Jahren auftauchte und in diesem Frühjahr veröffentlicht wurde.

›Die zweite Frau‹ handelt vom Archäologen Barthold, der aus einem Albtraum erwacht, in dem ihm Walter Ulbricht sehr nahe kommt und der sich später mit unbedachten Äußerungen im Intershop verdächtig macht. Mit Westgeld will er einen wertvollen Ring zum 40. Geburtstag seiner Frau Margarete kaufen und zitiert in einem Gespräch den französischen Philosophen Michel de Montaigne.

Wenig später erhielt Kunert Besuch von der Stasi, die sich allerdings nicht für die Herkunft des Westgeldes, sondern für die Kontakte zum »Ausländer Mohnteine« interessiert. Als »undruckbar« in der DDR hat Kunert seine große erzählerische Satire im Rückblick bezeichnet, aber auch als immer noch »spannend, witzig und ziemlich frech«. Die späte, aber lohnende Entdeckung des Erzählers Kunert.

Kunert, der am 6. März 1929 in Berlin als Sohn eines Kaufmanns und einer jüdischen Mutter geboren wurde, verbrachte – wie er es selbst nannte – »eine staatlich verpfuschte Kindheit«, in der ihm höhere Schulen aus ideologischen Gründen verwehrt blieben. Diese prägenden Kindheits- und Jugenderlebnisse sind in dem eindrucksvollen Erinnerungsband ›Erwachsenenspiele‹ (1997) nachzulesen.

Über fünfzig Bücher (Gedichte, Erzählungen, Hörspiele, Essays und Filmdrehbücher) sind seit 1950 erschienen, als Kunert mit dem Lyrikband ›Wegschilder und Mauerinschriften‹ ein viel beachtetes Debüt feierte.

Nach dem Studium an der Ostberliner Hochschule für angewandte Kunst widmete er sich früh der Literatur. Gefördert durch Bert Brecht und Johannes R. Becher besuchte er gemeinsam mit Erich Loest und Heiner Müller die »staatliche Schreibschule« der ehemaligen DDR.

Doch Kunert entpuppte sich schnell als politischer und literarischer Nonkonformist. Nachdem Kunert 1976 die Resolution gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann unterzeichnet hatte, avancierte er zur Persona non grata in der DDR, die er 1979 unter dem Druck des Honecker-Regimes verließ.

Immer waren seine Gedichte (fraglos seine literarische Stärke) von präzisen Beobachtungen, von einem minutiösen Sprachgestus und nicht selten von radikaler Zuspitzung geprägt. Wie etwa in dem frühen Text ›Über einige Davongekommene‹: »Als der Mensch unter den Trümmern seines bombardierten Hauses hervor gezogen wurde, schüttelte er sich und sagte: nie wieder. Jedenfalls nicht gleich.«

Nie hat sich Kunert, der in der Vergangenheit u.a. mit vier Ehrendoktoraten, dem Stadtschreiberpreis von Mainz, mit dem Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf, mit dem Hölderlin-Preis und vor 2012 sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, in den Elfenbeinturm zurückgezogen.

Ob in seinen Gedichten oder in seinen zahlreichen Essays: Kunert, der seit 1980 im schleswig-holsteinischen Dorf Kaisborstel (bei Itzehoe) lebte, hat sich bewusst eingemischt, hat stets die Finger in offene Wunden gelegt. Mit bitterer Ironie (»Besonders wirksam ist die plebiszitäre Ästhetik: Je mehr Leser, desto bedeutender das Werk.«) und analytischem Scharfsinn prangerte er die »Kulturverluste« an. Niemand hat ihm widersprochen, als er konstatiertet: »Immer mehr Bücher, mehr Museen, mehr Galerien, mehr Konzerte, aber … alles wird zu Unterhaltung, Ablenkung, Selbsttäuschung, Alibi.«

Am Samstag ist Kunert, der lyrische deutsch-deutsche Grenzgänger mit der absolut singulären Stimme, an den Folgen einer Lungenentzündung im Alter von 90 Jahren gestorben.

| PETER MOHR

| Abbildung: Copyright: Das blaue Sofa / Club Bertelsmann. Bundespräsident Horst Köhler im Publikum des Blauen Sofas bei der Buchpräsentation von Günter Kunert