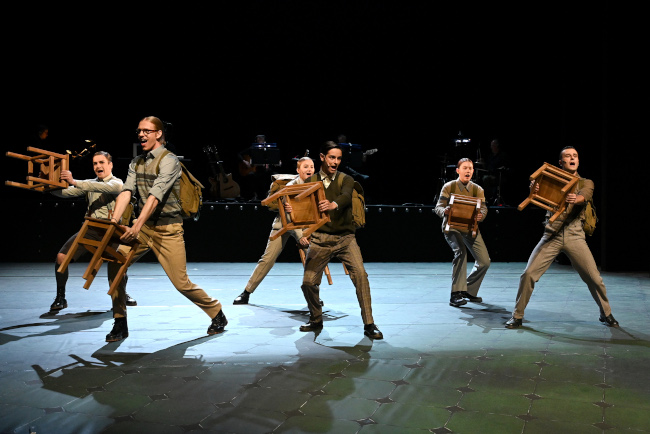

Der entsetzte Blick geht schier ins Herz. Verzweiflung, Leere – alles ist in ihm drin. Und nein, dem liegt nicht der Verlust eines lieben Menschen oder ein ähnliches tragisches Ereignis zu Grunde. Die Ehefrau wirft das Smartphone ihres Gatten absichtlich ins Wasser der Blumenvase. In der Gegenwart, in der jeder ständig mit seinem Smartphone beschäftigt ist, sicherlich kein Einzelfall. Gerade in der Aufführung des „Der Gott des Gemetzels“, einer schwarzen Komödie von Yasmina Reza, im Badischen Staatstheater zeigt es, wie mangelnde oder falsche Kommunikation nicht nur das Familienleben beeinträchtigen können. Von JENNIFER WARZECHA

Foto: Thorsten Wulff

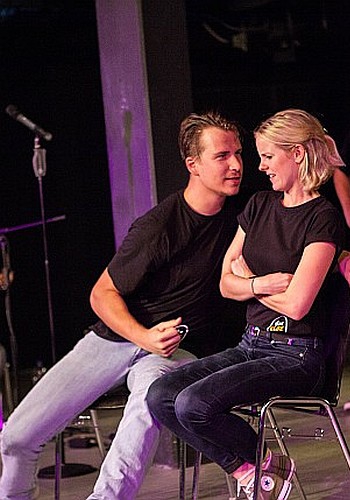

Ihr Ehemann Michel (vielseitig, authentisch: Jannek Petri) widmet sich wiederum gerne dem Alkohol, redet zwischendurch auch mehr mit und zu sich selbst als mit den anderen. Ist das die Form des gängigen Austausches in der Moderne? Sind wir alle so sehr mit uns selbst beschäftigt, dass wir gar nicht mehr, geschweige denn wollen, mit anderen konstruktiv kommunizieren können? So lautet eine Stelle im Programmheft dementsprechend „Wer interessiert sich schon für etwas anderes als für sich selbst? Wir alle möchten gern daran glauben, dass es besser werden könnte. Dass man selber dafür sorgen könnte, und zwar möglichst uneigennützig. Gibt es das?“

Im Stück selbst mag man es kaum glauben, wenn man dessen weiteren Verlauf betrachtet. Auch Véronique und Michel Houillé geraten heftig in Streit miteinander, stellen ihre Ehe in Frage. Ihr Sohn taucht, wenn überhaupt, nur am Rande und dann mit Blutfleck an der Wange auf. Am Ende tritt er jedoch auf und der Ausgangskonflikt scheint beendet. Gutes Ende gemäß dem Prinzip einer Komödie oder Sichtbar-Werden einer Gesellschaft, die kommunikativ am Ende ist? Zumindest gibt sie einem Anregungen darüber, was man vielleicht selbst im eigenen Alltag besser machen könnte, auch und gerade im Umgang mit anderen. Oder dass man zum Beispiel, wenn man jemand anderem in der Bahn oder anderswo gegenüber sitzt, einfach mal kurz das Smartphone ausschalten sollte und einfach mal zuhören, was der andere zu sagen hat. Auch schließt es die Frage ein, darüber, wo wir eigentlich hingehören.

Yasmina Reza definiert ihre Herkunft und eigenen Wurzeln nicht klar, wie es aus dem Programmheft hervorgeht. “Ich will kein Wohlleben, ich will Schmucklosigkeit. Ich träume von einer Zuflucht. Und ich will Hügel und Wälder zum Wandern. Frankreich ist das alles und war es immer, Namen von Orten, von Gemeinden, diese unerreichbaren Oasen, diese Friedhöfe für Generationen. Ich habe keine Wurzeln, kein Boden hat mich geprägt. Ich habe keine Herkunft. Wenn ich in der Zeitung lese: Iranerin, Russin, Jüdin, Ungarin, dann sind das Worte, die ich gesagt habe. Es gibt keine Bilder, kein Licht, keinen Geruch, nichts. Es gibt nicht einmal Fotos.“ Wohin führt Wurzellosigkeit? Bringt sie einen weiter, weil man nicht nur an einem Ort, an einer Stelle, kleben bleibt? Oder verheddert, verzettelt, man sich, weil man nicht mehr weiß, wo man steht und was man will – bei einer Vielzahl an Möglichkeiten, bei der noch nicht einmal unbedingt die beste aller Möglichkeiten mit dabei sein muss.

„Ohne glückliche Kindheit führt man ein schöneres Leben“ steht als Behauptung im Programmheft. Sieht es jeder und jede im Publikum so oder nicht eher im Gegenteil? Und ist der Ausspruch „Ich glaube an den Gott des Gemetzels. Das ist der einzige Gott, der seit Anbeginn der Zeiten und eingeschränkt herrscht“, so wahr? Ist es der pure Wahnsinn des (Familien-)Lebens, der einen am Ende wieder zusammenschweißt? Das Ende des Stückes mag das nahe legen. Davon überzeugen kann und sollte sich der Besucher und die Besucherin selbst. Auch diese schwarze Komödie ist absolut gelungen und empfehlenswert. Klasse!

Titelangaben

Der Gott des Gemetzels

Schwarze Komödie von Yasmina Reza

Aus dem Französischen von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel

Ab 14 Jahren

Dauer: 1h 30, keine Pause

Besetzung

Regie Anna Bergmann

Véronique Houillé: Ute Baggeröhr

Michel Houillé: Jannek Petri

Annette Reille: Sina Kießling

Alain Raille: Staatsschauspieler Timo Tank

Termine

ZUM LETZTEN MAL IN DIESER SPIELZEIT

Freitag, 30.6., 19:30 – 21:00

KLEINES HAUS