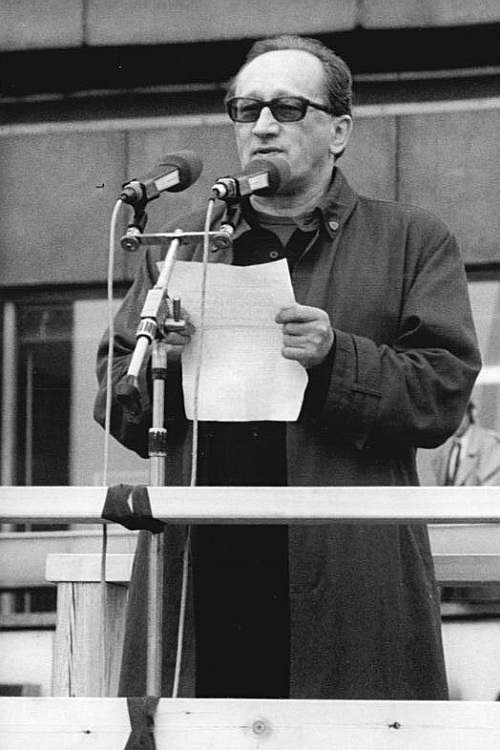

Menschen | Zum Tod von Karlheinz Böhm

»Das Ende meiner Schauspielerei bedeutete für mich auf keinen Fall einen Bruch in meinem Leben – im Gegenteil. Ich glaube, erst 1981 mit der Gründung der Stiftung ,Menschen für Menschen‘ das erste Mal begriffen zu haben, was ich wirklich wollte. Ich erkannte den Sinn darin, für andere zu leben«, erklärte der Schauspieler Karlheinz Böhm in einem Interview kurz vor seinem 80. Geburtstag. Zum Tod des Schauspielers Karlheinz Böhm. Von PETER MOHR

Böhms Wandel vom Filmstar zum selbstlosen Helfer in Äthiopien kann man in der zusammen mit der Journalistin Beate Wedekind verfassten Biografie Mein Leben – Suchen Werden Finden (Heyne Verlag) nachlesen.

Die noch junge Republik hatte sich gerade von den Leiden des 2. Weltkriegs und von den politischen Turbulenzen der Nachkriegszeit erholt, als ein unverbrauchter, smarter Schauspieler die Herzen eroberte – in der Rolle des Kaisers Franz Joseph.

Die festgefügte Welt der Habsburger Monarchie spiegelte Sehnsüchte wider. Die Nachkriegsgesellschaft träumte von einer heilen Welt und fand deren Verkörperung in Karlheinz Böhm und Romy Schneider. Durch den Erfolg von Ernst Marischkas Sissi-Filmen war Böhm Ende der 50er Jahre schnell in eine Rollen-Schublade geraten. In diversen künstlerisch wenig anspruchsvollen Liebesfilmen gab er den samtweichen, einfühlsamen Liebhaber von Sonja Ziemann, Ulla Jacobsson, Johanna Matz und Maj Britt Nilsson – ein Klischee, von dem er sich nur schwer lösen konnte.

Karlheinz Böhm, der am 16. März 1928 in Darmstadt als Sohn des Dirigenten Karl Böhm und der Sängerin Thea Lienhard geboren wurde, sammelte nach dem Studium (Anglistik, Germanistik und Kunstgeschichte) an Wiener Bühnen erste Erfahrungen als Regieassistent und Schauspieler.

Er war gerade 25 Jahre alt, als Hildegard Knef ihn für den Film entdeckte. Ihr gefiel der »Gesichtsausdruck«, und sie setzte Böhm gegen den Willen von Regisseur und Produzentin für eine Rolle in Alraune (1952) durch. Ein Film, der sich als Flop erwies, aber trotzdem Böhms Durchbruch markierte.

Eine erste Zäsur nach den Sissi-Filmen (1955-1957) markierte 1960 Michael Powells Film Peeping Tom, in dem Böhm als psychopathischer Mörder auftrat – eine Rolle, die ihm in Deutschland übel genommen wurde und die für einen Karriereknick sorgte.

Er widmete sich (notgedrungen) wieder mehr dem Theater. Anfang der 70er Jahre feierte er jedoch ein glanzvolles Filmcomeback. Rainer Werner Fassbinder stellte Böhm vor neue Herausforderungen. In Effi Briest, Faustrecht der Freiheit und vor allem in Martha (als Partner von Margit Carstensen) zeigte er bis dahin unbekannte Facetten als Darsteller schwieriger Charaktere.

Die Hauptrolle seines Lebens verdankte Böhm, der u.a. mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Filmband in Gold ausgezeichnet wurde, jedoch einem Zufall. 1981 saß er in Frank Elstners TV-Show Wetten, daß? und schlug als Wette vor, dass nicht jeder dritte Zuschauer eine Mark, einen Franken oder sieben Schilling für Menschen in der Sahelzone spendet.

Aus dieser von Karlheinz Böhm verlorenen Wette ist die Stiftung Menschen für Menschen entstanden. Mehr als 200 Millionen Euro hat der Schauspieler für sein Projekt in Äthiopien gesammelt. Der Franz-Joseph ist längst vergessen, die Hungernden im Erer-Tal, wo er auch seine vierte Ehefrau Almaz kennen lernte, waren mehr als 25 Jahre Böhms Protagonisten. »Als Motivation dient mir das kleine Wort ‚Wut‘«, erklärte Böhm, »Wut über die ungerechte und menschenverachtende Diskrepanz zwischen Arm und Reich.« Sein Engagement verdienet aller höchsten Respekt. Am Donnerstag ist Böhm im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Grödig bei Salzburg gestorben.