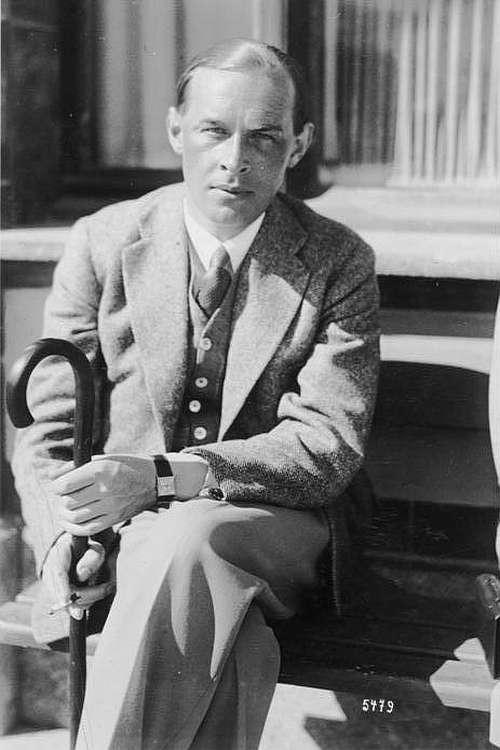

»Zwischen Suhrkamp, Avenarius und Baedeker. Mehr kann man nicht verlangen.« So schrieb Fritz J. Raddatz in seinem Tagebuch über die Wahl seiner Grabstätte auf Sylt, die er sich schon weit vor seinem 70. Geburtstag gesichert hatte. Ein Nachruf auf Fritz J. Raddatz von PETER MOHR

Raddatz, der Hans Dampf in allen Literaturgassen, hat streitbare Sachbücher über Karl Marx, Gottfried Benn und Heinrich Heine verfasst, das Tucholsky-Gesamtwerk herausgegeben, Filme über Ezra Pound, Louis Aragon und Erich Mühsam gedreht und sich auch als Romanautor versucht.

Nicht selten führte ihm bissige Polemik die Feder. Unter dem 14. November 1986 notierte er in seinem Tagebuch: »Mindestens ebenso verständnislos stehe ich ja vor der Kultur-»wende«. Der Journalismus? Ein Meinungsragout breitet sich aus, mal süß, mal sauer angerichtet. Ragout bleibt Ragout.«

Seine eigenen literarischen Arbeiten, die Romane ›Kuhauge‹, ›Der Wolkentrinker‹ und ›Die Abtreibung‹, die 2006 unter dem Titel ›Eine Erziehung in Deutschland‹ in einem Sammelband neu erschienen sind, wurden von den Kollegen mit einer gehörigen Portion Skepsis aufgenommen.

Hämische Untertöne waren auch in den Kommentaren nicht zu überhören, die 1985 nach seinem Ausscheiden als Feuilletonchef der ›Zeit‹ erschienen waren. Raddatz war über ein manipuliertes Goethe-Zitat eines Kollegen gestolpert und danach auf den Posten des Kulturkorrespondenten abgeschoben worden. Ein langjähriger Weggefährte, der ›Zeit‹-Redakteur Karl-Heinz Janssen, bezeichnete Raddatz, der unweit der Alster im Hamburger Vorort Harvestehude lebte, als »den anregendsten, neugierigsten, temperamentvollsten und eloquentesten« Feuilletonchef der Hamburger Wochenzeitung.

Seine 2003 erschienene Autobiografie ›Unruhestifter‹, die sich wie ein reißerisches Stück Boulevardprosa liest, funktionierte er kurzerhand zu einer Generalabrechnung mit allen ihm missliebigen Personen um. Der einstige ›Zeit‹-Chefredakteur Theo Sommer überreichte nach einer Lesung aus diesem Buch – durchaus symbolträchtig – eine Mimose als Geschenk.

Der Rotwein- und Porsche-Liebhaber Raddatz, der für seinen Tucholsky-Film mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, mag mit seinem Versuch, sich als Schriftsteller zu etablieren, gescheitert sein, aber mit seinen Essays, Kritiken und großen Interviews für die ›Zeit‹ hat er die Kulturlandschaft bereichert und immer wieder zu heftigen Kontroversen Anstoß gegeben. »Alles Leben hat seine Grenze«, hatte er im letzten Herbst erklärt und seinen Rückzug vom Journalismus verkündet. Am heutigen Donnerstag ist Fritz J. Raddatz, ein streitbarer Geist (zwischen allen Stühlen), im Alter von 83 Jahren gestorben.