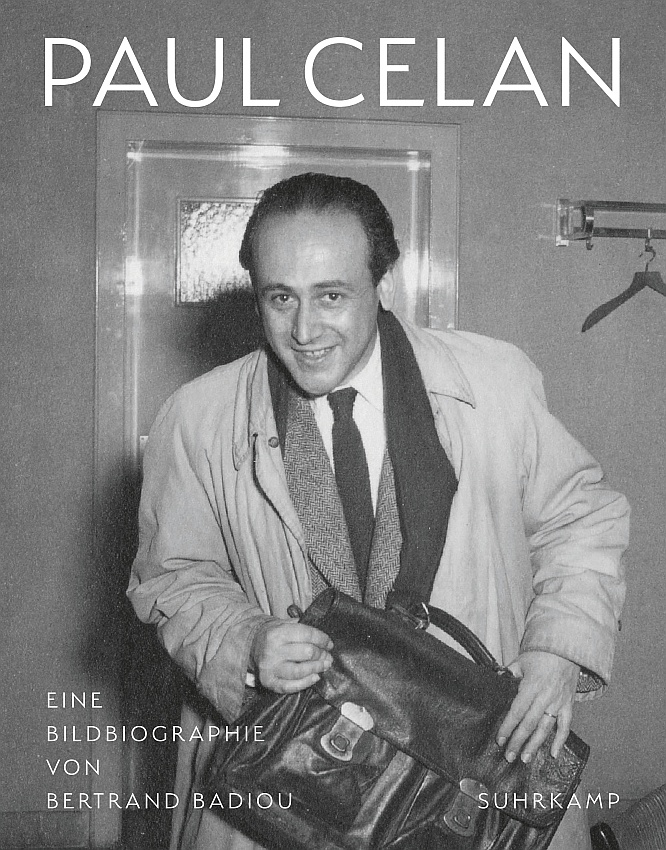

Menschen | Zum 125. Geburtstag des Dramatikers Ernst Toller

»Eine jüdische Mutter hat mich geboren, Deutschland hat mich genährt, Europa mich gebildet, meine Heimat ist die Erde, die Welt ist mein Vaterland«, bekannte der Dramatiker, Lyriker, Prosaist und Politiker Ernst Toller in seinem 1933 veröffentlichten Lebensbericht ›Eine Jugend in Deutschland. Ein Porträt zu seinem 125. Geburtstag von PETER MOHR.

Der einst kriegsbegeisterte Jüngling wurde radikaler Sozialist, 1919 Vorsitzender des bayrischen Zentralrates der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte. Nach dem Zusammenbruch der nur kurze Zeit existierenden Räterepublik wurde Toller in die Psychiatrie eingewiesen und musste wegen Hochverrats für fünf Jahre in die Festungshaft nach Niederschönfeld. Eine Begnadigung aus künstlerischen Gründen lehnte er ab: »Ich fordere Recht für mich und viele meiner Mithäftlinge, nicht Gnade aus literarischen Gründen.«

Trotz seines vielseitigen literarischen Engagements, das während seiner Haftzeit eine Blüte erlebte, sind die Bühnenstücke Tollers herausragende Arbeiten. Sein erstes Stück ›Die Wandlung‹, das im Oktober 1919 mit Fritz Kortner in der Hauptrolle uraufgeführt wurde, enthält starke autobiographische Elemente: Ein jüdischer Kriegsfreiwilliger wandelt sich darin zum Verkünder einer Wiedergeburt des Individuums. Es folgten die an den frühen Brecht erinnernden Stücke ›Maschinenstürmer‹ (1922), das vehemente Anti-Kriegsdrama ›Hinkemann‹ (1923), ›Der entfesselte Wotan‹ (1925), ›Hoppla wir leben‹ (1927) und das den Kieler Matrosenaufstand thematisierende ›Feuer aus den Kesseln‹ (1930).

Stets musste bei Toller das Individuum – ganz den sozialistischen Idealen verpflichtet – gegenüber dem Allgemeinwohl zurückstecken. Auch seine lyrischen Werke weisen den Revolutionsdramatiker als Dichter mit ungeheurem agitatorischen Impetus aus.

»Ich bin dreißig Jahre. Mein Haar wird grau. Ich bin nicht müde.« Mit diesem Satz beendete Ernst Toller seine Autobiografie ›Eine Jugend in Deutschland‹ – noch mit kämpferischem Gestus und durchaus zuversichtlich.

Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten wurden sämtliche Werke des »Staatsfeindes« Ernst Toller, der mit den Kommunisten sympathisierte, verboten. Über die Schweiz, Frankreich und England emigrierte er in die USA. In Paris hatte er 1938 sein letztes Stück ›Pastor Hall‹, das erst 1947 im Deutschen Theater in Berlin seine Uraufführung hatte, noch mit dem optimistischen Satz »Die Freiheit stirbt nicht, und die Wahrheit ist ewig« enden lassen.

Er organisierte noch vor seiner Überfahrt in die USA eine Hilfsaktion für durch den Spanischen Bürgerkrieg in Not geratene Kinder. Nur kurze Zeit später wusste Ernst Toller jenseits des Atlantiks, angesichts existenzieller, materieller Probleme, für sich selbst keinen Ausweg mehr. Am 22. Mai 1939 erhängte er sich in einem New Yorker Hotel.

Bis heute hat sein aufklärerisches und von tiefem Humanismus geprägtes Werk noch nicht die ihm gebührende Anerkennung gefunden. Daran konnte auch das ihm gewidmete Theaterstück von Tankred Dorst, das am 9. November 1968 unter der Regie von Peter Palitzsch in Stuttgart uraufgeführt wurde, nur wenig ändern.

LESETIPP

Stefan Neuhaus, Gerhard Scholz und Irene Zanol (Hrsg.): Ernst Toller: Briefe 1915-1939

Göttingen: Wallstein Verlag 2018

1748 Seiten, 69 Euro

| Erwerben Sie diese Bücher portofrei bei Osiander

[…] titel-kulturmagazin.net/2018/12/01/menschen-zum-125-geburtstag-des-dramatikers-ernst-toller […]