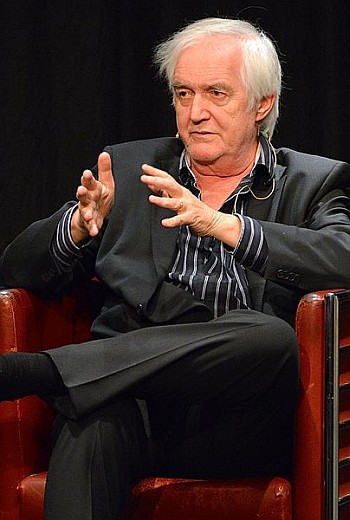

»Der Preis hat sich die Erhaltung unserer Sprache zum Ziel gesetzt, das entspricht auch meinen Vorstellungen«, erklärte der Schriftsteller Günter de Bruyn, als ihm 2006 der Jacob-Grimm-Preis verliehen wurde. Ein Porträt über den Schriftsteller von PETER MOHR

»De Bruyn hat mit seiner Biografie und seinen Werken bewiesen, dass die Sprache das stärkste Band zwischen beiden Teilen Deutschlands gewesen ist«, erklärte der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse damals in seiner Laudatio. Das Preisgeld in Höhe von 35000 Euro wollte de Bruyn in seine Bücher fließen lassen, »die ich hoffe noch schreiben zu können«, hatte der bis zuletzt noch voller Tatendrang steckende Autor damals erklärt.

Zuletzt hat er zwei Bände mit äußerst lesenswerten, vor allem stilistisch brillanten biografischen Essays vorgelegt hat, in denen er sich dem preußischen Staatskanzler Hardenberg und dessen Liaison zu einem Kindermädchen (›Die Somnambule oder Des Staatskanzlers Tod‹) und dem romantischen Dramatiker Zacharias Werner (›Sünder und Heiliger‹) widmete.

Günter de Bruyn hat es verstanden, sich durch vier Jahrzehnte DDR-Diktatur hindurchzulavieren, ohne sich zum Büttel der Machthaber degradieren zu lassen. Allerdings gehörte der in Ost wie West gleichermaßen renommierte Autor (unter anderem Heinrich-Mann-Preis, Lion-Feuchtwanger-Preis, Heinrich-Böll-Preis, Konrad Adenauer-Preis) auch nicht zum Kreis der lautstarken Oppositionellen gegen das SED-Regime. Vor allem in der Bundesrepublik wurden de Bruyns Bücher zumeist von der Kritik euphorisch bejubelt: von der vorzüglichen Jean Paul-Biografie (1975) über die ›Märkischen Forschungen‹ (1979) bis hin zu ›Neue Herrlichkeit‹ (1984) und »Buridans Esel« (1986).

Als »tot« bezeichnet Günter de Bruyn heute im Rückblick seinen Romanerstling ›Der Hohlweg‹ (1963), in dem er, um überhaupt veröffentlicht werden zu können, erhebliche Zugeständnisse an den sozialistischen Realismus der DDR-Aufbauprosa machen musste. »Holzweg« nannte de Bruyn durchaus sinnstiftend sein Werk in jüngster Vergangenheit.

Günter de Bruyn, der am 1. November 1926 in Berlin geboren wurde, absolvierte nach dem Einsatz an der Ostfront eine pädagogische Ausbildung. Doch als Dorflehrer in der Mark Brandenburg galt das Nicht-Parteimitglied als unsicherer Kantonist in der rigiden DDR-Schulpolitik; de Bruyn wechselte noch einmal selbst auf die Schulbank und wurde in den frühen 1950er Jahren Bibliothekar.

1996 präsentierte der Autor unter dem Titel ›Vierzig Jahre‹ den zweiten, bis zum Mauerfall reichenden Teil seiner Autobiografie. Das Buch zeigte, dass Günter de Bruyn nie ein Mann der schnellen Entschlüsse war. Wenn andere handelten, versank er in tiefgehende Reflexionen.

Mitten in die Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag des Mauerfalls erschien 1999 de Bruyns Essayband ›Deutsche Zustände‹, in dem er den Vereinigungsprozess kritisch hinterfragte und eine gewisse Stagnation konstatierte: »Die Nation hat schlechte Laune. Sie ist wieder vereint, aber nicht glücklich.« Niemand, so de Bruyn, bestreite in den neuen Bundesländern die Vorzüge, aber sie seien zu schnell selbstverständlich geworden.

Diese exponierte Form der Unzufriedenheit unter der Bevölkerung der ehemaligen DDR sei »häufig von tatsächlicher oder vorgetäuschter Erinnerungsschwäche bestimmt.« Befunde, die bis heute ihre Aktualität nicht eingebüßt haben.

Neben Romanen, Biografien und Essays hat de Bruyn, der zuletzt zurück gezogen im brandenburgischen Görsdorf (80 km südwestlich von Berlin) lebte, auch einige äußerst lesenswerte Sachbücher vorgelegt, die zumeist um sein Lieblingssujet Preußen kreisen – so die Chronik ›Die Finckensteins‹, der Band über Berlins Prachtstraße »Unter den Linden« oder ›Die Zeit der schweren Not‹ (2010), in dem er Schicksale aus dem Berliner Kulturleben des frühen 19. Jahrhunderts rekonstruiert hat.

Bereits am letzten Sonntag ist Günter de Bruyn, einer der letzten bedeutenden deutsch-deutschen Schriftsteller, in Bad Saarow im Alter von 93 Jahren gestorben.

| PETER MOHR

| TITELFOTO: Bundesarchiv Bild 183-Z1229-317, Berlin, Begegnung zur Friedensförderung, Wolf; de Bruyn.jpg